|

KW 44:

Montag, 27. Oktober - Sonntag, 2.11.2025

Themen u.a.:

Kreis Wesel

ordnet Stallpflicht für Geflügel an

Aufgrund des aktuellen starken

Aufkommens der Geflügelpest und der dadurch

bestehenden Gefahr für Geflügelhaltungen

ordnet der Kreis Wesel die kreisweite

Aufstallung von Geflügel an, die am Freitag,

31. Oktober 2025, in Kraft tritt. Geflügel

muss dann entweder in geschlossenen Ställen

oder unter einer Vorrichtung gehalten

werden, die aus einer überstehenden, nach

oben gegen Einträge gesicherten dichten

Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen

von Wildvögeln - auch Kleinvögeln -

gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss

(Schutzvorrichtung).

Wildvögel

dürfen keinen Zugang zu Tränkwasser und

Futter haben. Außerdem dürfen im Kreis keine

Geflügelausstellungen, -märkte, -schauen,

Wettbewerbe mit Geflügel oder ähnliche

Veranstaltungen stattfinden. Wie lange die

Maßnahmen erforderlich sind, lässt sich

nicht vorhersagen, erfahrungsgemäß muss mit

mindestens drei Monaten gerechnet werden.

Betroffen sind insgesamt ca. 2.950

Geflügelhaltungen im Kreisgebiet mit etwa

600.000 Stück Geflügel.

Die aktuelle

Risikoeinschätzung des hierfür maßgeblichen

Friedrich-Loeffler-Institutes vom 20.10.2025

geht von einem hohen Risiko des Eintrags von

Influenzaviren vom Typ HPAI H5 sowohl in

wildlebende Wasservogelpopulationen als auch

in Geflügelhaltungen und Vogelbestände in

Deutschland aus. Zwischen dem 01. September

und 20. Oktober 2025 wurden in Deutschland

15 HPAIV H5N1- Ausbrüche bei Geflügel in

sieben Bundesländern festgestellt.

Hinzu kommen zahlreiche Feststellungen bei

Wildvögeln, insbesondere bei durchziehenden

Kranichen. Im Kreis Wesel wurden seit dem

15. Oktober 2025 etliche verendet

aufgefundene Wildvögel, überwiegend

Wassergeflügel und Greifvögel, zur

Untersuchung eingesandt. Bis zum 29. Oktober

2025 lagen bereits insgesamt sechs

labordiagnostische Verdachtsfälle auf

Geflügelpest vor (Nachweis von H5), die

derzeit im Friedrich-Löffler-Institut

abgeklärt werden.

Es ist sicher zu

erwarten, dass ein Großteil der noch nicht

vorliegenden Untersuchungsergebnisse

ebenfalls positiv sein wird. Der Kreis Wesel

ist mit seinen Flüssen, Wasserflächen und

Feuchtgebieten ein bedeutendes Rast- und

Durchzugsgebiet für wildlebende Wasservögel.

Weite Flächen des Kreises werden regelmäßig

und in den kommenden Wochen zunehmend vor

allem von hier rastenden Wildgänsen genutzt

und auch überflogen.

Von den bisher

sechs Verdachtsfällen betreffen fünf

Wildgänse. Zudem gab es in jüngster

Vergangenheit einen amtlich festgestellten

Ausbruch in einer Putenhaltung in Rees im

Kreis Kleve. Die eingerichtete

Überwachungszone betrifft Teile von

Hamminkeln und Xanten. Nach jetzigem Stand

muss als Ursache ein Eintrag aus der

Wildvogelpopulation angenommen werden.

Insgesamt liegen für den Kreis Wesel

somit hinreichend sichere Erkenntnisse über

den Eintrag von gefährlichen Influenzaviren

in die regionale Wildvogelpopulation vor,

wodurch Geflügelbestände und Vogelhaltungen

stark gefährdet werden.

Update vom

31.10.2025: 11.58 Uhr: Aufgrund eines

klinischen und labordiagnostisch bestätigten

Verdachts auf Geflügelpest (H5) in einem

Putenmastbestand in Kamp Lintfort werden die

dort gehaltenen ca. 18.300 Puten derzeit

getötet. Um den Betrieb wird eine vorläufige

Sperrzone mit einem Radius von 10 km

errichtet.

Sie wird dann bei

Bestätigung und näherer Differenzierung des

Virustyps durch das Friedrich - Loeffler

Institut in einigen Tagen auch die

endgültige Sperrzone werden, die sich dann

in eine innere 3-km- Schutzzone und darum

liegende Überwachungszone unterteilt. Die

Allgemeinverfügung für die vorläufige

Sperrzone tritt heute Nacht um 0 Uhr in

Kraft. Das Gebiet betrifft etwa zur Hälfte

die Kreises Kleve und Wesel, ein kleiner

Bereich fällt in den Kreis Viersen.

Neues Amtsblatt

Am

31. Oktober 2025 ist ein neues Amtsblatt der

Stadt Dinslaken erschienen. Es enthält eine

öffentliche Bekanntmachung der Stadt

Dinslaken. Die städtischen Amtsblätter

können auch auf der städtischen Homepage

eingesehen werden: https://www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/aktuelles/amtsblatt#

Stadtwerke

Wesel Service und Energie erweitern das

Schnellladenetz

Die Stadtwerke

Wesel informieren über den weiteren Ausbau

der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

An der Moltkestraße wurden zwei neue 200 kW

Schnellladesäulen mit jeweils zwei

Ladepunkten installiert. Zwei weitere

Schnellladesäulen werden kurzfristig an den

Standorten Martinistraße und Goldstraße

durch die Stadtwerke Wesel Service und

Energie GmbH errichtet.

Die vier

Schnellladesäulen werden von der Stadtwerke

Service und Energie GmbH an die Stadtwerke

Wesel GmbH verpachtet. Diese übernehmen den

Stromverbrauch und -abrechnung. Die

Zusammenarbeit mit der Stadt Wesel

unterstreicht das Engagement der Stadtwerke

Wesel Service und Energie GmbH für eine

umweltfreundliche Mobilität und die

Förderung der Elektromobilität in der

Region.

„Mit den neuen

Schnellladesäulen an der Moltkestraße sowie

den weiteren Anlagen an der Martinistraße

und der Goldstraße schaffen wir für unsere

Kundinnen und Kunden mehr Komfort und kurze

Ladezeiten. Damit treiben wir den Ausbau

einer zukunftssicheren und verlässlichen

Ladeinfrastruktur in Wesel konsequent

voran“, sagt Geschäftsführer Rainer Hegmann.

Mit den neuen Ladesäulen betreiben

die Stadtwerke Wesel derzeit 60 Ladepunkte

an 30 Standorten. Die Stadtwerke Wesel

Service und Energie GmbH installieren

insgesamt vier neue Schnellladesäulen,

welche 200 kW Gleichstromladung

bereitstellen. Wie alle öffentlichen

Ladesäulen der Stadtwerke Wesel sind auch

die neuen Lademöglichkeiten dem

Stadtwerke-Verbund von ladenetz.de

angeschlossen.

Damit können alle

Fahrer eines Elektro-PKW, die eine SWW

Ladekarte oder eine andere Karte mit Zugang

zu ladenetz.de haben, ihr Fahrzeug an einem

der beiden Ladepunkte mit 100-prozentigem

Ökostrom versorgen.

Darüber hinaus

ist auch Ad-hoc-Laden möglich – das heißt,

Kundinnen und Kunden können ohne vorherige

Registrierung oder Ladekarte direkt per

Smartphone und gängigen Zahlungsmethoden

laden. Weitere Informationen zur

Elektromobilität der Stadtwerke Wesel finden

Bürgerinnen und Bürger unter www.stadtwerke-wesel.de/elektromobilitaet.

Wesel: Vorübergehende

Schließung der Ausländerbehörde wegen

Netzwerkausbau

Die

Ausländerbehörde der Stadt Wesel bleibt in

der 46. Kalenderwoche 2025 (10. bis 14.

November 2025) aufgrund umfangreicher

Arbeiten am IT- und Netzwerksystem

geschlossen. Ziel der Maßnahme ist es, die

digitale Infrastruktur der Behörde zu

modernisieren und künftig einen noch

schnelleren und zuverlässigeren Service

anbieten zu können.

Während der Arbeiten sind keine persönlichen

Vorsprachen und telefonischen Auskünfte

möglich. Fristwahrende Anträge können per

E-Mail unter team74@wesel.de eingereicht

werden. Die Ausländerbehörde bittet um

Verständnis für die vorübergehenden

Einschränkungen.

Wesel:

Kostenlose Energieberatung zum Start der

Heizsaison. Offene Sprechstunde am 4.

November um 15 Uhr

Mit Beginn

der kalten Jahreszeit rücken Themen wie

Heizen, Dämmen und Energiesparen wieder in

den Mittelpunkt. Steigende Energiepreise,

begrenzte Ressourcen und der Klimaschutz

machen einen bewussten und effizienten

Umgang mit Energie wichtiger denn je. Darum

bietet das Klimabündnis der Kommunen im

Kreis Wesel eine offene, digitale

Sprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger

im Kreis Wesel an.

Energieexperte

Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale NRW

beantwortet Fragen rund um das Thema

„Energieeffizientes Bauen und Wohnen“. Ob

Heizen und Dämmen, Wärmepumpentechnik,

Photovoltaikanlagen, energiesparendes „Smart

Home“, Dach- und Fassadenbegrünung oder

Förderprogramme – jede Frage wird

berücksichtigt. Auch zu den Vorgaben und

Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes

(GEG) wird beraten.

Die offene

Sprechstunde findet in der Regel jeden

zweiten Dienstag von 15 bis 16 Uhr online

statt. Die nächsten Termine sind: 4.

November 2025 18. November 2025 2. Dezember

2025 Eine Übersicht aller Termine ist unter www.kreis-wesel.de/klimabuendnis zu

finden. Die Sprechstunde ist Teil der

Klimakampagne „Gut für uns – und das Klima“,

mit der das Klimabündnis der Kommunen im

Kreis Wesel über Möglichkeiten zu

klimabewusstem Handeln informiert.

Zielgruppe: Die Veranstaltungen richten sich

an alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen

rund um das Thema „Energieeffizientes Bauen

und Wohnen“ haben oder sich hierzu

informieren möchten. Anmeldung: Die

Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist

jedoch erforderlich. Interessierte können

sich per E-Mail an

julia.joergensen@kreis-wesel.de oder

telefonisch unter 0281 207-4016 anmelden.

Die Veranstaltung findet online über Zoom

statt. Den Zugangslink erhalten die

Teilnehmenden rechtzeitig vor Beginn.

Moers:

Startklar für den Winter - Winterdienst

probte am Betriebshof den Ernstfall

Frühaufsteher fröstelt es in diesen Tagen

bereits. Von einem richtigen Winter mit

Temperaturen um den Gefrierpunkt ist am

Niederrhein der-zeit aber noch keine Spur.

Für den Winterdienst der ENNI Stadt &

Service Niederrhein (Enni) ist die

Wintersaison aber bereits eröffnet. Dazu hat

die Mannschaft von Abteilungsleiter Ulrich

Kempken auf dem Be-triebshof ‚Am Jostenhof‘

kürzlich bereits den Ernstfall geprobt.

„Das Fahren mit schweren Räumschildern,

Salz- und Solebehältern und

unübersichtlichen Einsatzfahrzeugen will

geübt sein,“ gehöre ein Pro-belauf laut

Abteilungsleiter Ulrich Kempken stets zu

Saisonbeginn zur Routine des Einsatzteams.

Die Rufbereitschaft ist damit für

Ein-sätze von November bis Ende März bereit

und hat dabei das rund 400 Kilo-meter lange

Moerser Straßennetz ab sofort stets im Auge.

Kempken rät Autofahrern ab November vor

allem morgens und abends immer vorsichtig

unterwegs zu sein. „In der Übergangsphase

können Straßen in Sekunden überfrieren und

gepaart mit dem derzeit rieselnden Laub

plötzlich zu gefährlichen Rutschbahnen

werden.“

Auch wenn der Winterdienst bislang nicht

gefordert war, hat Kempken für den Fall der

Fälle bereits über den Sommer vorgesorgt.

Das Salzla-ger am Jostenhof ist mit rund 900

Tonnen gut gefüllt, neun Einsatz-fahrzeuge

stehen bereit, von denen drei speziell auch

für den Einsatz auf Radwegen geeignet sind.

Zur Routine gehört ab sofort, dass ein

Mitarbeiter bei angekündigten Temperaturen

unter drei Grad Celsius jeden Morgen gegen

drei Uhr bekannte Problemstellen, wie

Brücken und Unterführungen, abfährt und auf

Glätte kontrolliert.

Stellt er eine

Rutschgefahr fest, alarmiert er sofort den

Bereitschaftsdienst. Je nach Einsatz können

bis zu 60 Kollegen zeitgleich ausrücken.

Damit der Verkehr weiter rollen kann,

befreit der Winterdienst dann immer

zu-nächst die rund 160 Kilometer langen

Hauptverkehrsstraßen sowie Schulbuslinien

und 51 Kilometer priorisierte Radwege von

Schnee und Eis.

„Wenn es sehr stark

schneien sollte, geschieht dies zweimal

täg-lich“, kümmere sich Enni dann parallel

auch um Gehwege zu städti-schen

Einrichtungen, etwa rund um Friedhöfe,

Parkanlagen sowie an Kindergärten und

Schulen. „Erst wenn dann noch Kapazitäten

frei sind und es Einsatzzeiten noch

zulassen, räumen wir Nebenstraßen der

sogenannten Priorität 2“, sei dies ein

festgeschriebener Ablauf.

Dort, wo

Straßen nicht der Streupflicht unterliegen,

müssen Bürger auch in Moers im Winter mit

anpacken, ihrer Kehrpflicht nachkommen und

Gehwege vor ihren Grundstücken und Häusern

von Eis und Schnee befreien. „Wie und wo

dies geschehen muss, ist in der so

ge-nannten Straßenreinigungssatzung

festgelegt, die wir im Internet

veröf-fentlicht haben.“ Fragen zum

Winterdienst beantwortet die Enni zudem

unter der kostenlosen Servicenummer 0800 222

1040.

Dinslaken:

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel

verabschiedet sich aus dem Amt: Dank,

Rückblick und Zuversicht für Dinslaken

Nach fünf intensiven Jahren an

der Spitze der Stadt Dinslaken verabschiedet

sich Bürgermeisterin Michaela Eislöffel aus

dem Amt. In einer persönlichen Erklärung

blickt sie auf bewegte Zeiten, die von

Krisen, Zusammenhalt, Engagement und

wichtigen Fortschritten für die Stadt

geprägt waren.

„Es war und ist mir eine große Ehre, die

Entwicklung unserer Stadt mitgestaltet zu

haben“, sagt Michaela Eislöffel. „Die fünf

Jahre Amtszeit waren kein Spaziergang, aber

sie haben mir gezeigt, dass viele Menschen

in unserer Stadt Verantwortung übernehmen,

zusammenhalten und sich für das Gemeinwohl

einsetzen.“

Zu den besonderen

Herausforderungen ihrer Amtszeit zählten die

Corona-Pandemie, die Energiekrise, die

Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine

sowie außergewöhnliche Ereignisse wie der

Deichabbruch und der Ölteppich auf der

Emscher.

„Die Krisen haben uns allen

organisatorisch, emotional und menschlich

einiges abverlangt. Aber die Menschen in

Dinslaken haben gezeigt, dass sie in Krisen

zusammenhalten. Trotz dieser Belastungen

haben wir in Dinslaken in die Zukunft

geplant und investiert.“

Besonders

am Herzen lagen Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel die Stadtentwicklungsprojekte wie

das Freibadgelände in Hiesfeld, die

Neugestaltung des Trabrennbahnareals, die

Entwicklungen der Gewerbeflächen am

Mannesmanngelände (MCS) und bei Hamco, der

neu entstehende Wohnraum im Solarquartier

Lohberg und vor allem die Modernisierung des

Bahnhofsgebäudes.

„Diese Projekte

stehen für Zukunft, Lebensqualität und

Perspektive. Ich freue mich, dass sie auf

einem guten Weg sind und weiter

vorangebracht werden.“ Ebenso hebt sie die

Investitionen in Bildung und Betreuung

hervor: „In den letzten Jahren haben wir bei

Kitas, Schulen in die Zukunft geplant. Trotz

knapper Finanzen ist es gelungen neue Plätze

zu schaffen und moderne Bildungsorte zu

gestalten. Das war nur möglich, weil viele

Kolleginnen und Kollegen mit spitzem

Bleistift gerechnet und mit großem

Engagement und Verantwortungsbewusstsein

gearbeitet haben.“

In ihrem

Rückblick spricht die Bürgermeisterin auch

offen über die schwierigen Seiten ihres

Amtes:„Öffentlich in der Verantwortung zu

stehen bedeutet auch Kritik und Angriffe

auszuhalten und trotzdem seine Aufgaben

professionell zu erledigen. In vielen

Situationen ist es schon aus rechtlichen

Gründen nicht möglich, sich im Detail

rechtfertigen zu können. Besonders bei

Personalentscheidungen oder internen

Abläufen war es mir wichtig mein Amt

professionell auszufüllen. Auch wenn manches

nach außen unverständlich wirkte, habe ich

jede Entscheidung mit Blick auf den

Sachstand, das Gemeinwohl und aus einem

tiefen Verantwortungsgefühl getroffen.“

Als parteilose Bürgermeisterin habe sie

gelernt, dass Politik manchmal ein

„vermintes Gelände“ sein könne, „aber eines,

das sich zu betreten lohnt, wenn man

gestalten und Verantwortung übernehmen

möchte.“ Mit Blick auf ihren Nachfolger sagt

Bürgermeisterin Eislöffel: „Ich wünsche dem

neuen Bürgermeister viel Kraft, Offenheit

und Fingerspitzengefühl sowie eine gute

Balance für zukünftige Entscheidungen.

Dieses Amt ist herausfordernd, aber es

ist auch ein großes Privileg die Zukunft

Dinslaken gestalten zu dürfen. Ich wünsche

ihm, dass er auf die Menschen bauen kann,

die Tag für Tag mit großer Leidenschaft in

der Verwaltung, in den Einrichtungen und in

der Bürgerschaft für unsere Stadt die

Zukunft gestalten.“

Zum Abschluss

richtet Michaela Eislöffel den Blick auch

auf ihre persönliche Zukunft: „Für mich

beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Ich

freue mich auf neue berufliche Ziele, aber

vor allem darauf, endlich wieder mehr Zeit

für meine Familie und Freunde zu haben.

Private Interessen sind in den letzten

Jahren zu kurz gekommen.

Ich freue

mich darauf, viele Dinslakenerinnen und

Dinslakener künftig im Alltag, beim

Einkaufen oder bei Veranstaltungen in

unserer schönen Stadt zu treffen. Ich gehe

mit Dankbarkeit, Wehmut und Zuversicht.

Dinslaken hat enormes Potenzial und ich bin

stolz darauf ein Stück unserer

Stadtgeschichte mitgeschrieben zu haben.“

Dinslaken: Neuer Leiter der

Feuerwehr

David Marten tritt

sein Amt als neuer Leiter der Feuerwehr

Dinslaken und des Fachdienstes

Feuerschutz/Rettungsdienst an. Zum

Amtsantritt gratulieren Achim Thomae (Erster

Beigeordneter der Stadt Dinslaken) und

Christiane Wenzel (Leiterin der

Ordnungsbehörde).

David Marten (40) ist seit Oktober 2025

Leiter der Feuerwehr Dinslaken und des

Fachdienstes Feuerschutz/Rettungsdienst.

Nach dem Abitur studierte er an der

Technischen Hochschule Köln den Studiengang

Rettungsingenieurwesen, den er mit dem

Bachelor und dann mit dem Master abschloss.

Anschließend arbeitete er als

Projektingenieur in der

Sicherheitsforschung/Schiffssicherheit,

bevor er die Laufbahn für den höheren

feuerwehrtechnischen Dienst einschlug.

Nachdem er sein Brandreferendariat

im April 2016 beendet hatte, wurde er zum

Brandrat ernannt. Von April 2016 bis Oktober

2018 war er als Sachgebietsleiter Daten- und

Kommunikationstechnik bei der Feuerwehr

Düsseldorf tätig. Im August 2018 wurde er

zum Oberbrandrat befördert. Im Oktober 2018

wechselte er zur Feuerwehr Ratingen. Dort

verblieb er bis Dezember 2023 und war als

Abteilungsleiter Personal, Ausbildung und

Rettungsdienst sowie als stellvertretender

Amtsleiter tätig.

Zum 1.1.2024

wechselte Marten zur Feuerwehr Dinslaken und

wurde bis zur Übernahme der Leitung als

Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr eingesetzt.

Der dreifache Familienvater engagiert sich

seit Beginn seiner Laufbahn auch für das

Feuerwehrwesen im Land Nordrhein-Westfalen

unter anderem im Aktionsbündnis zum Schutz

von Feuerwehr- und Rettungskräften vor

Gewalt.

Seit seinem 15. Lebensjahr

ist er in der Jugendfeuerwehr und später in

der freiwilligen Feuerwehr engagiert. Die

Feuerwehr Dinslaken ist eine freiwillige

Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Knapp

120 hauptamtliche Beschäftigte, 250

ehrenamtliche Angehörige der

Einsatzabteilung, Kinder- und

Jugendfeuerwehr setzen sich für den

Brandschutz/Rettungsdienst in Dinslaken

sowie die rettungsdienstliche Versorgung von

Voerde und Teilen von Hünxe ein. Marten

tritt die Nachfolge von Ulrich Borgmann an,

der Ende September in den wohlverdienten

Ruhestand verabschiedet worden war.

„Simply the Best“: Briefmarke

erinnert an Tina Turner

Deutsche

Post erweitert Sonderbriefmarken-Serie

„Legenden der Pop-/ Rockmusik“ um die „Queen

of Rock’n’Roll“ - Marke ab 3. November in

Postfilialen und online erhältlich

Die Deutsche Post ehrt Tina Turner mit einer

eigenen Sonderbriefmarke. Die „Queen of

Rock’n’Roll“ wird nach Jimi Hendrix (2023)

und Freddie Mercury (2024) die erste

Musikerin, die Teil der Briefmarken-Serie

„Legenden der Pop-/Rockmusik“ wird. Damit

würdigt die Deutsche Post die großen Erfolge

des Weltstars, der auch in Deutschland sehr

populär war.

Songs wie “Nutbush City Limits", "The Best",

"What's Love Got to Do with It" und

"GoldenEye” schafften es in die Top 10 der

deutschen Charts, „We Don't Need Another

Hero" landete 1985 - vor 40 Jahren - sogar

auf Platz 1. Zudem füllte Tina Turner

hierzulande die größten Konzerthallen,

zuletzt auf ihrer Abschiedstournee mit dem

Namen „Tina!: 50th Anniversary Tour“, die

sie 2009 nach Köln, Berlin, Hamburg,

Hannover, Mannheim und München führte.

Die Sonderbriefmarke ist ab dem 3.

November in Postfilialen mit Vollsortiment,

im Online-Shop oder telefonisch beim

Bestellservice der Deutschen Post erhältlich

(Tel.: 0961 – 3818 – 3818). Gestaltet wurde

sie von Jan-Niklas Kröger,

Briefmarken-Designer der Deutschen Post. In

den Philatelieshops, im Online-Shop oder

beim Bestellservice können zudem Produkte

rund um die Briefmarke erworben werden.

Über den Online-Shop und Bestellservice

ist zudem eine limitierte Gold-Edition der

Briefmarke, bestehend aus der Briefmarke mit

der laufenden Nummer 1-1.000 und dem Abbild

der Briefmarke mit echtem Gold in einem

hochwertigen Hardcover erhältlich. Die Marke

hat den Portowert 95 Cent, mit dem z.B. ein

Standardbrief (bis 20g) innerhalb

Deutschlands frankiert werden kann.

Offizieller Herausgeber ist das

Bundesministerium der Finanzen.

Benjamin Rasch, Leiter Produktmanagement und

Marketing der Deutschen Post: „Es ist uns

eine Freude, Tina Turner mit einer

Sonderbriefmarke zu ehren. Sie war zu

Lebzeiten ein internationaler Superstar und

auch in Deutschland sehr beliebt. Noch heute

erinnern sich die Menschen an ihre Hits.

Deshalb war für uns klar, dass sie als erste

Musikerin in unsere Sondermarken-Serie

‚Legenden der Pop-/Rockmusik‘ aufgenommen

werden muss. Sicherlich werden sich viele

ihrer Fans freuen, ihre Post jetzt mit ihrem

Idol frankieren zu können.“

Über Tina

Turner

Tina Turner wurde am 26. November

1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville,

Tennessee (USA), geboren. Sie wuchs im

nahegelegenen Nutbush auf und sang im

Gospelchor der Baptistenkirche. Mit siebzehn

zog sie nach St. Louis, Missouri, wo sie Ike

Turner traf, der sie als Sängerin für seine

Band Kings of Rhythm engagierte. Er gab ihr

den Bühnennamen Tina Turner, und sie

heirateten später.

Die beiden hatten

in den 1960er und 70er Jahren großen Erfolg

mit Songs wie „Nutbush City Limits“, „Proud

Mary“ und dem von Phil Spector produzierten

„River Deep - Mountain High“. Tinas Stimme

und Bühnenpräsenz setzten bereits neue

Maßstäbe in der Musikindustrie. Wenige

wussten jedoch zu der Zeit, dass Tina unter

fortwährenden Misshandlungen durch Ike litt,

von dem sie sich 1976 trennte und zwei Jahre

später scheiden ließ.

Die Trennung

markierte das Ende von Tina Turners erster

globaler Karriere. Es dauerte eine Weile,

bis sie sich neu etablierte. 1983 feierte

sie mit ihrem fünften Soloalbum „Private

Dancer“ ein bemerkenswertes Comeback,

insbesondere mit dem weltweiten Hit „What’s

Love Got To Do With It“. Danach war Tina

Turner nicht mehr aufzuhalten und verkaufte

über 100 Millionen Alben.

Zu ihren

bekanntesten Songs gehören „I Don’t Wanna

Lose You“, „Steamy Windows“, „The Best“, das

James-Bond-Thema „GoldenEye“ und „We Don’t

Need Another Hero“ aus „Mad Max Beyond

Thunderdome“, in dem sie die mittlerweile

legendäre Figur Aunty Entity spielte. Tina

Turner veranstaltete auch rekordbrechende

Welttourneen: Die Break Every Rule World

Tour war die umsatzstärkste Tour der

80er-Jahre einer weiblichen Künstlerin, in

Brasilien brach sie den Rekord für das

größte zahlende Publikum aller Zeiten.

Nach über fünf Jahrzehnten im Dienste

von Rock’n’Roll, R&B, Soul, Funk und allem

dazwischen – und nach Abschluss ihrer

„Tina!: 50th Anniversary Tour“ – zog sie

sich 2009 zurück und lebte mit ihrem zweiten

Ehemann Erwin Bach in Küsnacht, Schweiz.

Tina, die „Queen of Rock’n’Roll“, verstarb

am 24. Mai 2023

Die Stadt

Moers hat ein Amtsblatt veröffentlicht.

Alle veröffentlichten

Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter

Amtsblatt Nr. 22 vom 30.10.2025 (193.41

KB)

Stellungnahme zum

Referentenentwurf des

Bundesgesundheitsministeriums zum Entwurf

eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der

Apothekenversorgung

Stellungnahme der

unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen

Bundesausschusses (G-BA) vom 31.10.2025 zum

Referentenentwurf des Bundesministeriums für

Gesundheit Entwurf eines Gesetzes zur

Weiterentwicklung der Apothekenversorgung

(Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz

– ApoVWG)

I. Allgemeines Mit

dem Entwurf eines Gesetzes zur

Weiterentwicklung der Apothekenversorgung

(ApoVWG) verfolgt das Bundesministerium für

Gesundheit das Ziel, die wirtschaftlichen

und strukturellen Rahmenbedingungen der

öffentlichen Apotheken zu verbessern und

deren Beitrag zur wohnortnahen

Gesundheitsversorgung zu stärken.

Im

Mittelpunkt stehen Maßnahmen zum

Bürokratieabbau, zur Stärkung der

Eigenverantwortung von Apothekeninhaberinnen

und -inhabern sowie zur Ausweitung

pharmazeutischer Tätigkeiten, insbesondere

im Bereich der Prävention und der direkten

Patientenversorgung. Darüber hinaus sollen

neue Abgabemöglichkeiten und Aufgaben den

Handlungsspielraum der Apotheken erweitern

und so zur Sicherung eines flächendeckenden

Apothekennetzes – insbesondere in ländlichen

Regionen – beitragen.

Zugleich wirft

die vorgesehene Erweiterung der

Abgabekompetenzen nach den neuen §§ 48a und

48b AMG eine Reihe von grundsätzlichen und

systematischen Fragen auf – insbesondere im

Hinblick auf den Anspruch der Versicherten

nach § 31 SGB V, die Einbindung in die für

die wirtschaftliche Versorgung mit

Arzneimitteln geltenden übergeordneten

Regelungen sowie die Abgrenzung zur

ärztlichen Versorgung.

Die

hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nehmen

entsprechend der Betroffenheit des G-BA zu

dem zugrundeliegenden Referentenentwurf im

nachfolgenden Umfang Stellung. Zu weiteren

Aspekten wird aufgrund einer allenfalls

mittelbaren Betroffenheit des G-BA auf eine

Stellungnahme verzichtet. Prof. Josef Hecken

Karin Maag (Unparteiischer Vorsitzender)

(Unparteiisches Mitglied) Dr. med. Bernhard

van Treeck (Unparteiisches Mitglied)

2 II. Einzelbemerkungen Zu Artikel 6

„Änderung des Arzneimittelgesetzes“ Zu

Nummer 2: § 48a AMG – Abgabe zur

Anschlussversorgung Inhalt der Regelung: Mit

dem neuen § 48a AMG wird Apotheken

ermöglicht, in eng begrenzten Fällen eine

Anschlussversorgung mit

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auch

ohne ärztliche oder zahnärztliche

Verschreibung vorzunehmen. Voraussetzung

ist, dass Patientinnen und Patienten das

betreffende Arzneimittel bereits über

mindestens vier Quartale hinweg regelmäßig

ärztlich verordnet erhalten haben und die

Fortführung der Therapie keinen Aufschub

erlaubt.

Die Abgabe darf nur

einmalig und in der kleinsten Packungsgröße

erfolgen. Ausgenommen sind Arzneimittel mit

hohem Missbrauchs- oder

Abhängigkeitspotenzial, solche, die nach

Fachinformation eine ärztliche Kontrolle vor

der Weiterverordnung erfordern, sowie

Off-Label-Anwendungen. Der Nachweis der

bisherigen Verschreibungen soll vorrangig

über die elektronische Patientenakte

erfolgen. Bewertung: Derzeit richtet sich

die Abgabe von Arzneimitteln durch Apotheken

hinsichtlich des Kriteriums „mit oder ohne

ärztliche Verschreibung“ allein nach den

Regelungen der Verordnung über die

Verschreibungspflicht von Arzneimitteln

(Arzneimittelverschreibungsverordnung -

AMVV).

Diese wird von den

zuständigen Bundesministerien nach Anhörung

des SachverständigenAusschusses für

Verschreibungspflicht mit Zustimmung des

Bundesrates auf Grundlage von § 48 Absatz 2

AMG beschlossen und regelmäßig

weiterentwickelt. § 48a fügt sich hier vor

allem im Hinblick auf die daraus

resultierenden Schlussfolgerungen für die

Leistungsansprüche der Versicherten nach §

31 SGB V nicht ein. Daher bleibt unklar, ob

und inwieweit der Gesetzgeber in den

genannten Ausnahmekonstellationen von einer

Abgabe zu Lasten der gesetzlichen

Krankenversicherung ausgeht, da sich keine

korrespondierenden Änderungen des SGB V

finden.

Nach § 48 Absatz 2 Satz 1

Nummer 5 AMVV kann die AMVV beispielsweise

bestimmen, ob und wie oft ein Arzneimittel

auf dieselbe Verschreibung wiederholt

abgegeben werden darf. Hiermit

korrespondiert wiederum § 31 Absatz 1b SGB

V, der dem generellen und auf § 15 SGB V

gründenden Verordnungsprinzip entsprechend

eine Kennzeichnung für die Möglichkeit

wiederholender Abgaben vorsieht und insoweit

die wirtschaftliche Versorgung und die

Verantwortungsübernahme dafür sicherstellt.

Sofern an der geplanten Änderung des AMG

festgehalten wird und diese dem Anspruch der

Versicherten nach § 31 SGB V unterfällt,

wird darauf hingewiesen, dass die Abgabe der

kleinsten Packungsgröße bei einer

chronischen Erkrankung zu Mehrkosten in der

Versorgung führt.

Davon unbenommen

sollten auch für die direkte und unabhängige

Versorgung der Versicherten mit

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 3

durch Apotheken die Regelungen einer

wirtschaftlichen Verordnungsweise gelten.

Demnach wäre eine gesetzliche Verknüpfung im

SGB V im Zusammenhang mit den

Leistungsansprüchen der Versicherten und die

Bindung der Apotheken an das

Wirtschaftlichkeitsgebot erforderlich. Zudem

erscheinen weitergehende Konkretisierungen

der in § 48a Absatz 2 genannten

Voraussetzungen, unter denen keine Abgabe

verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch

die Apotheke erfolgen darf, sinnvoll.

Denn beispielsweise die Einschätzung

eines hohen Missbrauchs- und

Abhängigkeitspotenzials oder eine nach

Fachinformation erforderliche ärztliche

Diagnostik oder Kontrolle zum Zeitpunkt vor

einer weiteren Verordnung sollte weder im

Einzelfall entschieden noch uneinheitlich

bewertet werden und so zu Unsicherheiten in

der Versorgung führen. Dies könnte vermieden

werden, indem in der AMVV die konkreten

„Abgabeverbote“ geregelt oder auch die „zur

Abgabe freigegeben Arzneimittel“ gelistet

werden.

4 - Zu Nummer 2: § 48b AMG –

Abgabe bei bestimmten akuten Erkrankungen

Inhalt der Regelung: Der neue § 48b AMG

erweitert die Kompetenzen von Apothekerinnen

und Apothekern, indem er die Abgabe

bestimmter verschreibungspflichtiger

Arzneimittel bei akuten, unkomplizierten

Erkrankungen ohne ärztliche Verschreibung

erlaubt.

Grundlage hierfür bildet

eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums

für Gesundheit, die auf Empfehlung des

Bundesinstituts für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) und unter

Beteiligung der Arzneimittelkommissionen der

Ärzte und der Apotheker sowie mit Zustimmung

des Bundesrates zu erlassen ist. Diese

Verordnung legt fest, für welche

Erkrankungen und Patientengruppen eine

Abgabe zulässig ist, welche Arzneimittel,

Wirkstoffe, Dosierungen und Packungsgrößen

umfasst sind und welche Anforderungen an

Beratung, Dokumentation und

Qualitätssicherung gelten.

Bewertung: Wie bereits ausgeführt, richtet

sich die Abgabe von Arzneimitteln durch

Apotheken hinsichtlich des Kriteriums „mit

oder ohne ärztliche Verschreibung“ derzeit

allein nach den Regelungen der

Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV).

Diese wird von den zuständigen

Bundesministerien nach Anhörung des

Sachverständigen-Ausschusses für

Verschreibungspflicht mit Zustimmung des

Bundesrates beschlossen. Auch hier stellt

sich aus rechtssystematischer Sicht die

Frage, weshalb die ausnahmsweise Abgabe

verschreibungspflichtiger Arzneimittel ohne

ärztliche Verschreibung nicht in der AMVV,

sondern in einer weiteren Rechtsverordnung

mit abweichenden Beteiligungsmöglichkeiten

geregelt wird.

Zudem bleibt unklar,

ob der Gesetzgeber in den beschriebenen

Ausnahmekonstellationen von einer Abgabe zu

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung

ausgeht. Vor dem Hintergrund, dass es sich

um die Akutversorgung nicht schwerwiegender

Erkrankungen handeln soll, ist zu

hinterfragen, ob eine solche Abgabe von

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

nicht vergleichbar mit der Versorgung mit

nicht-verschreibungspflichtigen

Arzneimitteln nach § 34 Abs. 1 SGB V und

folglich von der Erstattungsfähigkeit zu

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung

auszuschließen ist.

Gruselzeit

Hellowen ganz

ausgeprägt

Zahl der unter Dreijährigen in

Kindertagesbetreuung 2025 um 5,6 % gesunken

• Zahl der betreuten Kinder

unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in

Folge, Betreuungsquote steigt dennoch auf

37,8 %

• Erstmals sinkt auch die

Gesamtzahl der betreuten Kinder,

demgegenüber weiterhin Zuwachs bei Kitas und

Beschäftigten

• Zahl der Tagesmütter und

-väter geht im fünften Jahr in Folge zurück

WIESBADEN –

Die Zahl der Kinder unter

drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum

Stichtag 1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr

um rund 47 100 oder 5,6 % auf insgesamt 801

300 Kinder gesunken. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl

der unter Dreijährigen in

Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr

in Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 %

zum Vorjahr).

Dennoch stieg die

Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht

auf 37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg der

Betreuungsquote trotz rückläufiger

Betreuungszahlen ist darauf zurückzuführen,

dass die Gesamtzahl der Kinder unter drei

Jahren stärker zurückging als die Zahl der

betreuten Kinder dieser Altersgruppe.

Die Ursache dafür sind die sinkenden

Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre.

Auch die Zahl der insgesamt betreuten Kinder

ist gesunken, während die Zahl der Kitas und

die Zahl der Beschäftigten in

Kindertagesstätten weiter anstiegen.

Insgesamt 0,8 % weniger Kinder in

Kindertagesbetreuung

Insgesamt waren am

1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in

Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder

0,8 % weniger als im Vorjahr. Damit war die

Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals

seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006

rückläufig, nachdem sie zuvor kontinuierlich

um durchschnittlich 60 500 Kinder pro Jahr

(+1,7 %) gestiegen war.

Bereits im

Jahr 2024 war der Anstieg nur gering

(+0,1 %).

Von den insgesamt betreuten

Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer

Kindertageseinrichtung betreut.

146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer

öffentlich geförderten Kindertagespflege,

etwa durch Tagesmütter oder -väter, betreut.

Betreuungsquoten unter Dreijähriger im

Osten nach wie vor höher als im Westen

Bei den Betreuungsquoten unter dreijähriger

Kinder gibt es nach wie vor deutliche

Unterschiede zwischen den östlichen und

westlichen Bundesländern. So waren in den

östlichen Bundesländern (einschließlich

Berlin) zum Stichtag 1. März 2025

durchschnittlich mehr als die Hälfte aller

Kinder unter drei Jahren in einer

Tagesbetreuung (54,9 %).

In den

westlichen Bundesländern war die

Betreuungsquote mit 34,5 % nach wie vor

deutlich geringer. 0,6 % mehr Kitas, jedoch

5,9 % weniger Tagesmütter und -väter als im

Vorjahr Am 1. März 2025 gab es bundesweit

rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das

waren etwa 400 oder 0,6 % mehr als im

Vorjahr. Die Zahl der dort als pädagogisches

Personal oder als Leitungs- und

Verwaltungspersonal beschäftigten Personen

stieg um 17 500 oder 2,2 % auf 795 700.

Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten

in Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl

die Zahl der betreuten Kinder zurückging.

Auch wenn der Anteil der Männer, die in der

Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ

gering ist, steigt dieser stetig an. Am

1. März 2025 waren 67 400 Männer im

pädagogischen, Leitungs- und

Verwaltungsbereich in einer Kita

beschäftigt.

Im Vergleich zum

Vorjahr waren dies 2 600 oder 4,0 % mehr.

Der Männeranteil – bezogen auf alle tätigen

Personen in diesen Bereichen – lag damit bei

8,5 %. Im Gegensatz zum Kita-Personal sank

die Zahl der Tagesmütter und -väter im

fünften Jahr in Folge, und zwar um 2 300 auf

37 400 (-5,9 %).

Da die Zahl der

Tagesväter nahezu unverändert blieb

(-0,2 %), ist der Rückgang fast

ausschließlich auf die Tagesmütter

zurückzuführen. Der Männeranteil bei den

Tagespflegepersonen lag bei 4,5 %.

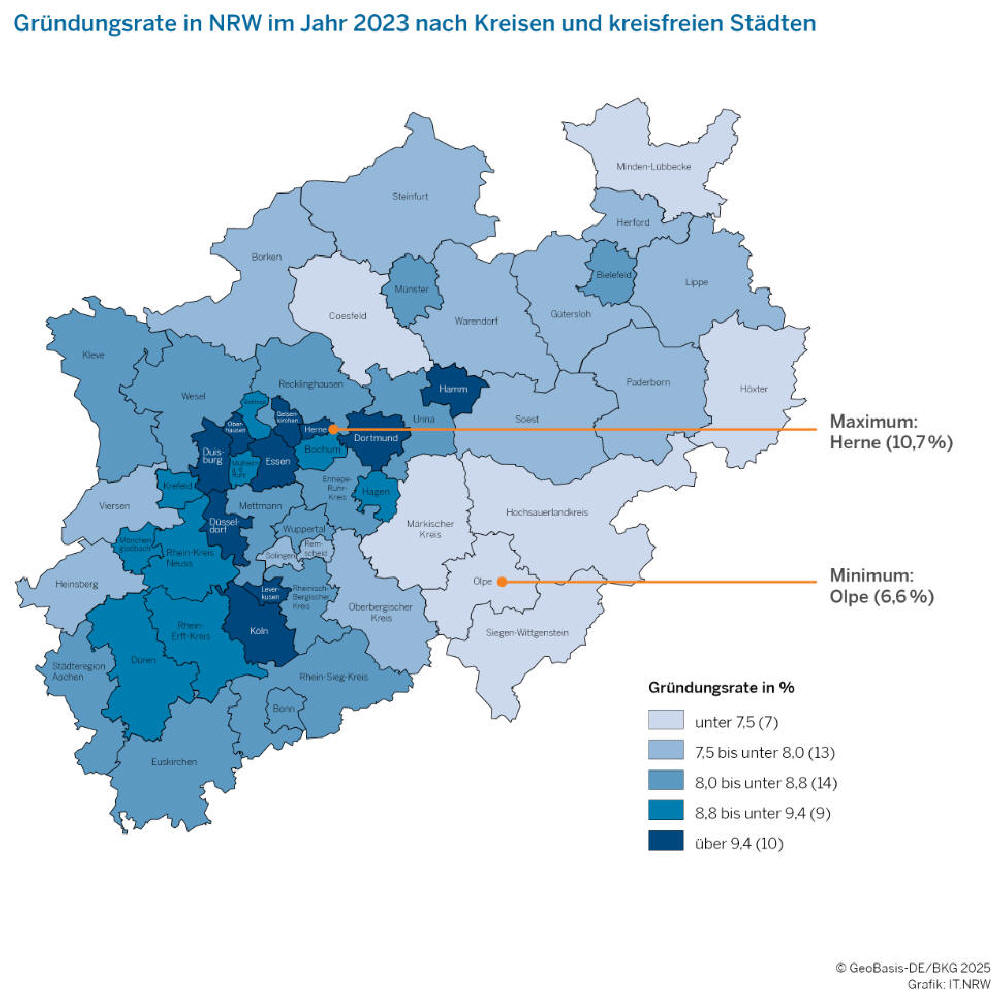

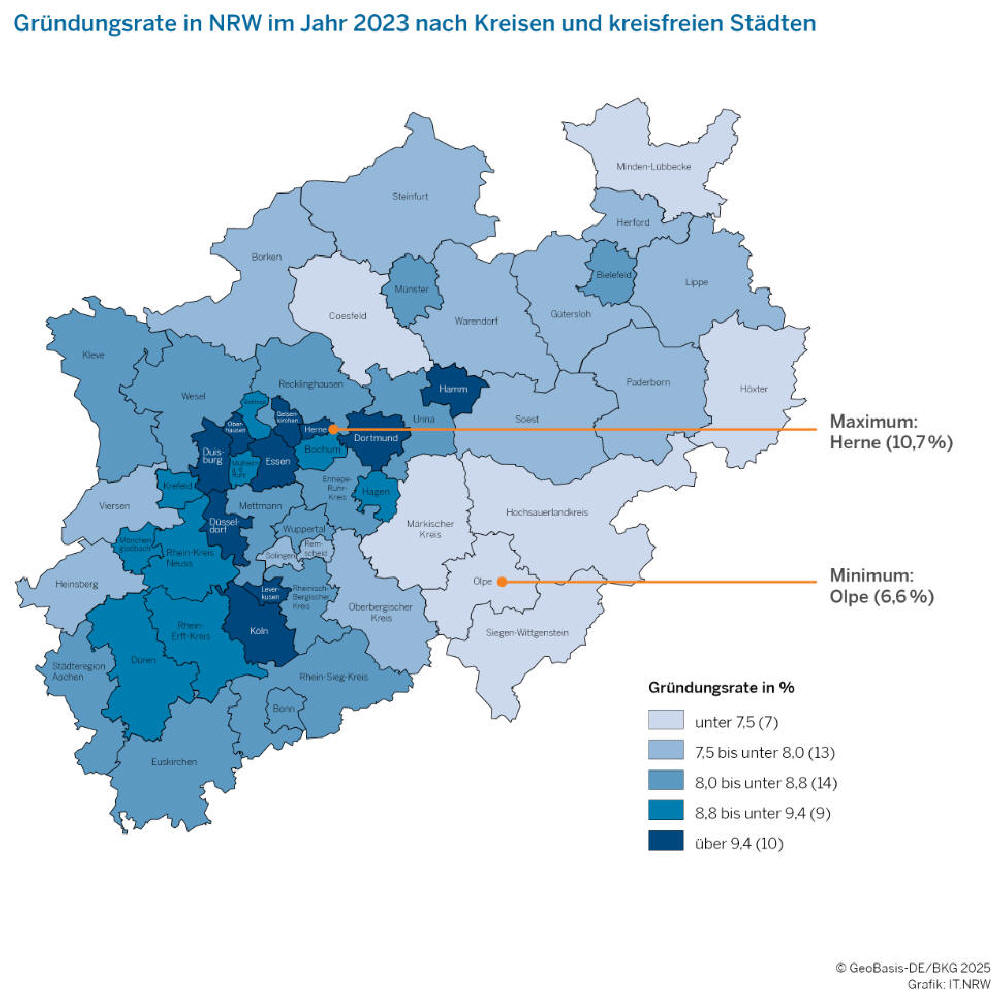

NRW: 2023 war jedes zwölfte

Unternehmen eine Neugründung

*

Gründungsrate in NRW mit 8,6 % über

Bundesschnitt.

* Regionale Gründungsrate

variiert von 6,6 % im Kreis Olpe bis zu

10,7 % in Herne.

* Höchste Gründungsrate

im Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung und

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen.

Von den insgesamt 665.434 in

Nordrhein-Westfalen aktiven Unternehmen sind

57.336 im Jahr 2023 neu gegründet worden;

rein rechnerisch handelte es sich damit um

8,6 % bzw. jedes zwölfte Unternehmen in NRW.

Wie das Statistische Landesamt anhand der

Ergebnisse der Unternehmensdemographie

mitteilt, lag die Gründungsrate im Land mit

8,6 % über dem für das gesamte Bundesgebiet

ermittelten Wert (8,4 %). Als Gründungsrate

wird der Anteil der in einem Jahr

gegründeten Unternehmen am gesamten

Unternehmensbestand desselben Jahres

bezeichnet.

Bezogen auf den

Gesamtbestand der aktiven

nordrhein-westfälischen Unternehmen

(665.434) ergibt sich eine Schließungsrate

von 8,8 %. Regionale Unterschiede bei

Unternehmensgründungen Insgesamt gab es die

meisten Neugründungen in den beiden größten

NRW-Städten Köln (5.054) und Düsseldorf

(3.487). Die höchste Gründungsrate konnte

Herne mit 10,7 % verzeichnen.

Auf den

weiteren Plätzen folgten Leverkusen (10,6 %)

und Duisburg (10,1 %). Die

geringsten Gründungsraten gab es im Kreis

Höxter und im Hochsauerlandkreis (mit

jeweils 6,9 %) sowie im Kreis Olpe (mit

6,6 %).

Gründungsraten variieren je

nach Wirtschaftszweig

Die höchste

Gründungsrate (11,1 %) wies der Bereich

Kunst, Unterhaltung, Erholung und Erbringung

von sonstigen Dienstleistungen auf. An

zweiter und dritter Stelle rangierten die

Wirtschaftszweige Information und

Kommunikation mit 10,9 % und Gastgewerbe mit

10,0 %. In allen drei aufgeführten Bereichen

lag die Anzahl der Gründungen über der

Anzahl der Schließungen.

Die

niedrigsten Gründungsraten fanden sich mit

6,0 % im Bereich Erziehung und Unterricht

sowie Gesundheits- und Sozialwesen und mit

6,7 % im Bergbau, Verarbeitenden Gewerbe,

Energie und Wasserversorgung. 14,4 % mehr

Gründungen als Schließungen in dem Bereich

Kunst, Unterhaltung, Erholung und Erbringung

von sonstigen Dienstleistungen.

Der prozentuale Unterschied zwischen

Gründungen und Schließungen war im Bereich

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Energie und

Wasserversorgung am größten: Hier gab es mit

23 % mehr Schließungen als Neugründungen. Im

Wirtschaftszweig Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks-

und Wohnungswesen, lag die Zahl der

Gründungen rund 21 % über der Zahl der

Schließungen.

„Wirtschaftsfaktor

Fachkräftemangel – Vereinbarkeit: Schlagwort

oder Maßnahme?“ Auftaktveranstaltung in

Wesel

Das Thema

lebensphasenorientierte Vereinbarkeit

gewinnt als Wirtschafts- und Standortfaktor

für Unternehmen im Kreis Wesel zunehmend an

Bedeutung. Um mit ansässigen Betrieben über

Chancen und Ansätze einer modernen

Personalpolitik ins Gespräch zu kommen, lädt

die Fachstelle Frau und Beruf des Kreises

Wesel Geschäftsleitungen und

Personalverantwortliche am Mittwoch, 12.

November 2025, von 13.45 bis 16.00 Uhr in

die FOM Hochschule Wesel ein.

Betriebswirtschaftliche Studien belegen,

dass eine an den Lebensphasen orientierte

Personalpolitik zum wirtschaftlichen Erfolg

beiträgt – gerade angesichts des anhaltenden

Arbeits- und Fachkräftemangels.

„Unternehmen, die auf die individuellen

Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden eingehen,

verzeichnen meist eine geringere Fluktuation

und sparen dadurch kostenintensive Maßnahmen

bei der Personalgewinnung und

-einarbeitung“, erläutert Landrat Ingo

Brohl.

„Zugleich fällt es solchen

Unternehmen leichter, neue Fachkräfte zu

gewinnen, wenn sie mit einer

vereinbarkeitsorientierten

Unternehmenskultur punkten können“, ergänzt

Lukas Hähnel, Leiter der EntwicklungsAgentur

Wirtschaft des Kreises Wesel. Im Rahmen der

Auftaktveranstaltung werden

Best-Practice-Beispiele vorgestellt und

diskutiert. „Oft sind es schon kleine

Stellschrauben, die eine große Wirkung

entfalten können. Zugleich gibt es nicht die

eine Lösung für alle“, betont Stefanie

Werner, Leiterin der Fachstelle Frau und

Beruf des Kreises Wesel.

Nach dem

Grußwort des Landrats hält Nadine Schöttler,

Gründerin des Institut Schöttler und

Trainerin für gesundes Arbeiten &

Vereinbarkeit, den Impulsvortrag „Systeme

verbinden – Warum Vereinbarkeit Teil der

Unternehmenskultur sein muss“.

Praxisbeispiele präsentieren Claudia Kuczera

(Gleichstellungsbeauftragte der LINEG

Kamp-Lintfort) und Silvia Sikkinga

(Personalleiterin Thermo Fisher Scientific

Wesel).

Mit der Veranstaltung soll

der Startschuss für das neue Netzwerk

„Unternehmenskultur: Vereinbarkeit im Kreis

Wesel“ gegeben werden. Es knüpft an das

frühere Netzwerk „Familienfreundlichkeit im

Unternehmen lohnt sich“ an und trägt den

Bedürfnissen moderner Belegschaften

Rechnung. „Unternehmen können bei diesem

Thema enorm voneinander profitieren – wenn

sie miteinander ins Gespräch kommen“, so

Stefanie Werner weiter.

Interessierte Unternehmen können sich über

folgenden Link anmelden:

https://beteiligung.nrw.de/k/1015726 Im

Anschluss an die Veranstaltung wird in der

FOM Wesel zudem die 14-tägige Ausstellung

„Väter am Niederrhein“ eröffnet. Die von der

Hochschule Rhein-Waal gemeinsam mit weiteren

Partnerinnen und Partnern initiierte

Wanderausstellung thematisiert die Übernahme

von Sorgearbeit durch Männer.

Sie ist

bis zum 25. November 2025 während der

Öffnungszeiten der FOM (Mo.–Fr., 10.00–18.00

Uhr) zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter www.fom.de/wesel

Stadt Kleve am 11.

November 2025 vormittags geschlossen

Am 11. November 2025 findet die

Personalversammlung der Stadt Kleve statt.

Am Dienstag, 11. November 2025, wird die

Stadt Kleve aufgrund einer

Personalversammlung lediglich eingeschränkt

erreichbar sein.

Am Vormittag bleiben die meisten

Dienststellen bis 14:00 Uhr geschlossen.

Davon sind das Klever Rathaus samt

Bürgerbüro und Standesamt, die Stadtbücherei

und die Außenstelle Lindenallee 33 samt

Stadtarchiv betroffen.

Bereits

vereinbarte Termine in der Dienststelle an

der Lindenallee bei den Fachbereichen Arbeit

und Soziales – Jobcenter sowie Jugend und

Familie finden allerdings statt. Lediglich

die Volkshochschule Kleve sowie das Museum

Kurhaus Kleve werden vormittags zu den

regulären Zeiten öffnen. Damit einhergehend

sind die Mitarbeitenden der Stadt Kleve

vormittags auch telefonisch nur

eingeschränkt erreichbar und für die Zeit

der Personalversammlung kann die allgemeine

Telefonzentrale unbesetzt sein.

Nachmittags gelten wieder die regulären

Öffnungszeiten. Das bedeutet auch, dass das

Rathaus der Stadt Kleve wie gewohnt

dienstagnachmittags geschlossen bleibt. Die

Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt

Kleve GmbH samt Tourist-Info ist von der

Schließung nicht betroffen.

Kleve: Ideen zur Innenstadt-Umgestaltung

können jetzt besichtigt werden

Ausstellungseröffnung

Innenstadt-Umgestaltung

Seit

Dienstag ist die Ausstellung der Entwürfe

zur Modernisierung und Umgestaltung der

Klever Fußgängerzone eröffnet. Bürgermeister

Wolfgang Gebing begrüßte im Rahmen der

Eröffnungsveranstaltung neben Vertreterinnen

und Vertretern des siegreichen

Landschaftsarchitekturbüros, des

Wettbewerbsmanagements, aus Politik und

Wirtschaft auch zahlreiche interessierte

Bürgerinnen und Bürger in der Klever

Stadthalle.

Die Ausstellungseröffnung stieß am

Dienstagabend auf reges Interesse.

Dort sind noch bis nächste Woche Dienstag

alle 13 eingereichten Entwürfe der Büros

ausgestellt, die am Planungswettbewerb

teilgenommen haben. Neben Übersichtsplänen

und Detailansichten finden sich auf den

einzelnen Stellwänden auch textliche

Erläuterungen zu den Entwürfen sowie die

schriftliche Urteilsbegründung der Fachjury.

Bereits am Montag waren die

Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zu

einem exklusiven ersten Blick auf die

Entwürfe eingeladen. Bürgermeister Gebing

und Verena Rohde, Geschäftsführerin der WTM

GmbH, machten deutlich, dass eine enge

Absprache mit den Innenstadtakteuren

besonders wichtig ist und diese stets in den

weiteren Planungsprozess eingebunden werden.

Zur Präsentation ihres prämierten

Entwurfes war am Dienstagabend auch ein Team

der wbp Landschaftsarchitekten GmbH

anwesend. Nachdem sie die Urkunde zum ersten

Platz im Planungswettbewerb von

Bürgermeister Gebing erhalten hatten,

erläuterten die Fachleute Herausforderungen

der gegenwärtigen Innenstadtgestaltung und

ihre kreativen Lösungen dafür.

Auch alle übrigen eingereichten Entwürfe

sind in der Stadthalle ausgestellt.

Die Planungen sehen vor, den Grünanteil in

der City deutlich zu erhöhen. Erreicht wird

das durch grüne Bänder aus

Verdunstungsbeeten mit schmalkronigen,

klimaresistenten Bäumen. Auch

Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und

Straßenlaternen werden darin integriert.

Im Gegensatz zum aktuellen Baumbestand

werden die Bäume größer und raumwirksamer

sein und damit mehr kühlenden Schatten

spenden. Anstelle der in die Jahre

gekommenen Straßenbeleuchtung setzt der

Siegerentwurf auf moderne Lichtstelen mit

Strahlern für eine stimmungsvolle und

gezielte Beleuchtung.

Der bestehende

Klinkerbelag wird im Fischgrätverband neu

verlegt und im Bereich der Plätze durch

hellere Klinkersteine aufgelockert. Weiter

ergänzt wird der Klinker durch eingefärbten

Beton, der sowohl als Material für die

Entwässerungsrinnen dienen wird als auch für

Trittsteine in Gebäudeeingängen.

Aus

demselben Beton werden neue Wasserbecken für

den Elsa- und den Kavarinerbrunnen

gefertigt, die mit Sitzkanten zum Verweilen

einladen. Ein völlig neues Wasserbecken ist

um die Kurfürsten-Statue auf dem

Dr.-Heinz-Will-Platz vorgesehen und wird

ebenfalls dieser Gestaltungslinie folgen.

Der Koekkoekplatz wird zudem durch ein

Baumdach aufgewertet.

Anschließend

bot die Veranstaltung gute Gelegenheiten

dazu, mit den Anwesenden in den Austausch

über die anstehende Umgestaltung der

Innenstadt zu kommen. Gebing zog am Abend

ein durchweg positives Fazit des

durchgeführten Planungswettbewerbes: „Der

Siegerentwurf schafft es, Kleves Innenstadt

neu zu gestalten, ohne jedoch die Identität

und den Charakter der Stadt zu verfälschen.

So kann ich mir die Zukunft Kleves

vorstellen und so kann sich die Stadt auch

stolz den Besucherinnen und Besuchern der

Landesgartenschau präsentieren“, so der

Bürgermeister.

Und weiter: „Ich war

selbst Preisrichter in dem Wettbewerb und

war von der Vielfalt der Arbeiten

begeistert. Es ist beeindruckend zu sehen,

wie sich Kleve in einigen Jahren

präsentieren kann.“

Neben den

genannten Planungen bietet die Ausstellung

der Entwürfe noch viele weitere Einzelheiten

zu entdecken. Zu den folgenden Zeiten kann

die Ausstellung in der Klever Stadthalle

besucht werden:

Donnerstag, 30.10.2025

17:00 – 19:00 Uhr

Freitag, 31.10.2025

15:00 – 17:00 Uhr

Samstag, 01.11.2025

14:00 – 16:00 Uhr

Montag, 03.11.2025

17:00 – 19:00 Uhr

Dienstag, 04.11.2025

17:00 – 19:00 Uhr

Experimentelle Druckwerkstatt in der vhs

Moers – Kamp-Lintfort

Experimentelles Drucken mit Stempeln,

Frottage (Abreibtechnik) und Materialdruck –

das bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort in

einem Workshop am Samstag, 8. November, an.

Ab 13 Uhr können Interessierte in den Räumen

der vhs, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, mit

eingefärbten Materialien Papier und Stoff

mit Motiven und Mustern gestalten.

Vorkenntnisse sind nicht unbedingt

erforderlich. Eine Materialliste gibt es bei

der Anmeldung, die bis zum 4. November

möglich ist. Eine vorherige Anmeldung ist

erforderlich und telefonisch unter 0 28 41 /

201- 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.

Moers: Workshop KEN-DAO –

Schwertkunst in Achtsamkeit

Präzision, Schnelligkeit und Kraft, aber

auch Konzentration sind bei der Schwertkunst

mit einem Bokken (jap. Holzschwert)

gefordert. Interessierte können am Samstag,

8. November, beim Kennenlernworkshop

‚KEN-DAO‘ der vhs Moers – Kamp-Lintfort die

Grundlagen der Schwerttechnik üben. Dabei

werden dynamische als auch meditative

Trainingsmethoden vorgestellt.

Der

Kurs beginnt um 14 Uhr in der Turnhalle des

Gymnasiums Adolfinum (Zugang über

Seminarstraße). Die Teilnahme ist ab 16

Jahren möglich. Bokken werden gestellt.

Interessierte können sich für den Workshop

telefonisch unter 0 28 41/ 201 – 565 oder

online unter www.vhs-moers.de anmelden.

DiscoverEU

feiert 40 Jahre Schengen mit 40.000 Tickets

für junge Reisende

Junge

Europäerinnen und Europäer erhalten ab heute

die nächste Chance auf ein kostenloses

Zug-Reiseticket. Da in diesem Jahr das

40-jährige Bestehen des Schengener Abkommens

gefeiert wird, also die Grundlage für das

heutige grenzfreie Reisen, stellt die

Europäische Kommission gleich 40.000

Reisetickets zur Verfügung.

Um sich

für ein Reiseticket zu bewerben, müssen

junge Menschen, die zwischen dem 1. Januar

2007 und dem 31. Dezember 2007 geboren sind,

ein kurzes Quiz über die EU auf dem

Europäischen Jugendportal ausfüllen.

Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber

haben die Möglichkeit, zwischen dem 1. März

2026 und dem 31. Mai 2027 bis zu 30 Tage

lang kostenlos zu reisen und erhalten eine

Ermäßigungskarte für öffentliche

Verkehrsmittel, Kultur, Unterkunft, Essen,

Sport und andere Dienstleistungen in 36

europäischen Ländern.

Vorschläge

für Reiserouten: Städte des Neuen

Europäischen Bauhauses und grüne Hauptstädte

Europas Junge Reisende können ihre eigenen

Routen planen oder sich von bestehenden

Routen wie der Route

des Neuen Europäischen Bauhauses inspirieren

lassen, die im Einklang mit der Initiative

des Neuen

Europäischen Bauhauses Haltestellen in

schönen, nachhaltigen und inklusiven Städten

umfasst.

Eine weitere ist die „Green

Route“ von DiscoverEU, die junge

Reisende zu einigen der nachhaltigsten und

umweltfreundlichsten Reiseziele auf dem

gesamten Kontinent führt, wie den

Gewinnerstädten der

Auszeichnung „Grüne Hauptstädte Europas“ und

„Grüne Hauptstädte“ oder den Städten,

die die Mission

„Klimaneutrale und intelligente Städte“ leiten.

Die besten grünen

Reisetipps von DiscoverEU helfen den Teilnehmern

bei der Planung ihrer grünen Routen.

So läuft die Bewerbung: Die

DiscoverEU-Aufforderung wird am 30. Oktober

um 12:00 Uhr MEZ eröffnet und läuft bis zum

13. November 2025 um 12:00 Uhr MEZ. Es steht

Bewerbern aus der Europäischen Union und mit

dem Programm Erasmus+ assoziierten

Drittländern offen. Teilnehmer mit

Behinderungen oder gesundheitlichen

Problemen werden auf ihren Reisen im

Einklang mit den Werten des Programms

Erasmus+ und der DiscoverEU-Inklusionsaktion

unterstützt.

Dazu gehört auch die

Möglichkeit, mit Begleitpersonen zu reisen.

Das Jugendinformationsnetzwerk Eurodesk

beantwortet alle Fragen zu DiscoverEU und

informiert auch über Alternativen. Eurodesk

Deutschland hat ein Infoblatt über

DiscoverEU und über weitere Reisestipendien

für junge Menschen produziert. Die

Infoblätter können hier kostenlos

angefordert werden. Eurodesk-Telefon: 0228

9506 250, E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu.

Hintergrund

Die Kommission hat DiscoverEU im

Juni 2018 auf Initiative des Europäischen

Parlaments ins Leben gerufen. Heute ist es

Teil des Programms

Erasmus+ 2021-2027.Seit 2018 haben sich

mehr als 1,6 Millionen junge Menschen für

391.000 Reisepässe beworben. DiscoverEU hat

jungen Menschen ein besseres Verständnis

anderer Kulturen und der europäischen

Geschichte vermittelt und ihre

Sprachkenntnisse verbessert.

Verfassungsbeschwerde gegen das

Polizeibeauftragtengesetz NRW eingegangen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW hat

Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz über

die unabhängige Polizeibeauftragte oder den

unabhängigen Polizeibeauftragten des Landes

Nordrhein-Westfalen

(Polizeibeauftragtengesetz NRW) beim

Verfassungsgerichtshofs in Münster

eingelegt.

Sie rügt eine Verletzung

der verfassungsmäßigen Rechte ihrer

Mitglieder und sieht sich auch in ihrer

Koalitionsfreiheit betroffen. Weiter macht

sie geltend, dass das Gesetz gegen das

Prinzip der Gewaltenteilung verstoße. Es

ermögliche in verfassungswidriger Weise

doppelte Ermittlungsakte, indem es dem

unabhängigen Polizeibeauftragten gestatte,

abgeschlossene Verfahren bzw. selbstständig

neben strafrechtlichen Verfahrenshandlungen

eigene Ermittlungen aufzunehmen. Außerdem

sei die Unabhängigkeit des

Polizeibeauftragten nicht gewährleistet.

Aktenzeichen: VerfGH 84/25.VB-3

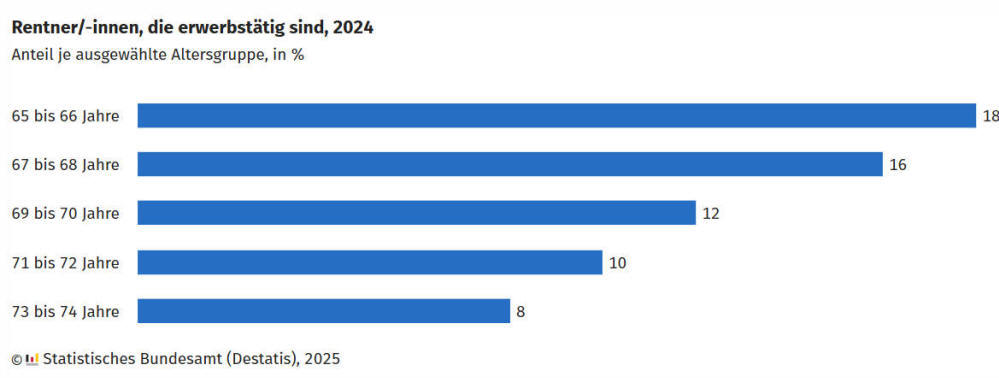

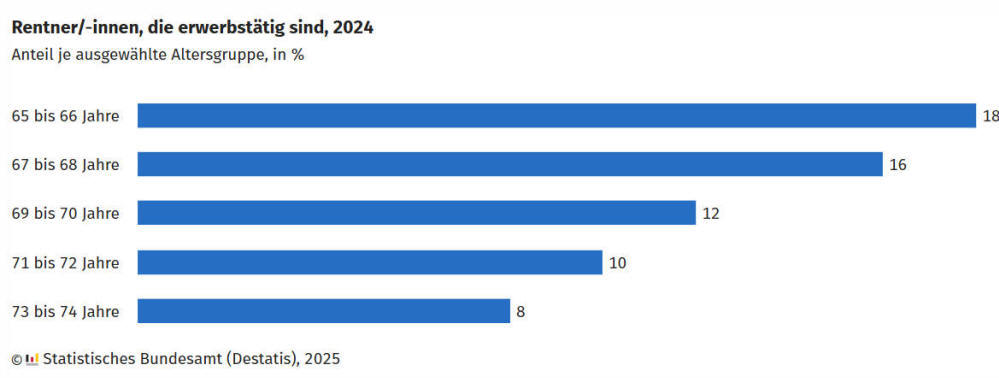

Arbeiten im Ruhestand verbreitet –

55 Prozent der mitbestimmten Betriebe

beschäftigen Rentner*innen oder

Pensionär*innen

Die

Beschäftigung von Rentner*innen und

Pensionär*innen ist in vielen Betrieben und

öffentlichen Dienststellen verbreitet. Das

zeigt eine neue Auswertung der Betriebs- und

Personalrätebefragung des Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Mehr als die

Hälfte der befragten knapp 3.700 Betriebs-

und Personalräte berichtet, dass in ihren

Einrichtungen Menschen über das Renten- oder

Pensionsalter hinaus tätig sind. Diese

Beschäftigung folgt oft einem stabilen

Muster: 82,5 Prozent der Betriebs- und

Personalräte, in deren Betriebe

Ruheständler*innen arbeiten, berichten, dass

die Betroffenen bereits vor Renten- oder

Pensionsbeginn in derselben Einrichtung

tätig waren. Und wenn sie weiterbeschäftigt

werden, führen sie auch in der Regel ihre

bisherige Tätigkeit fort.

Rentner*innen und Pensionär*innen gehen

ihrer Arbeit jedoch meist mit reduzierter

Stundenzahl und ganz überwiegend in Minijobs

nach. „Offensichtlich ist also unter den

bestehenden Rahmenbedingungen bereits viel

möglich und die Beschäftigung dieser

Personengruppe folgt auch den Wünschen und

Fähigkeiten der Betreffenden und den

Einsatzmöglichkeiten in Branchen und

Betrieben“, schreiben die Studienautoren Dr.

Florian Blank und Dr. Wolfram Brehmer. Die

Befunde sind auch vor dem Hintergrund

aktueller politischer Diskussionen

interessant.

Die Bundesregierung

will über Steuererleichterungen

(„Aktivrente“) sowie vereinfachte

Befristungsmöglichkeiten die Beschäftigung

im Rentenalter fördern. Die Wissenschaftler

warnen vor Nebenwirkungen der Pläne: Im

ungünstigsten Fall könnten Arbeitgeber die

geplante Förderung missbrauchen, um Ältere

auszunutzen und Löhne zu drücken. Die

WSI-Befragung ist repräsentativ für Betriebe

und Dienststellen mit mehr als 20

Beschäftigten und Betriebs- oder

Personalrat.

Die Daten von 2023

zeigen, dass rund 55 Prozent der

mitbestimmen Betriebe Menschen beschäftigen,

die eine Altersrente oder Pension beziehen.

Dabei unterscheiden sich Privatwirtschaft

und öffentlicher Dienst kaum voneinander. In

den genannten Betrieben machen Beschäftigte

im Rentenalter 1,4 Prozent der Belegschaft

aus. Überdurchschnittlich häufig arbeiten

sie in kleineren Betrieben und in

Dienstleistungsbranchen.

In der

Befragung sollten Betriebs- und Personalräte

auch angeben, aus welchen Gründen Ältere

weiterbeschäftigt werden. 86 Prozent sagten,

Wissen und Fähigkeiten der Älteren würden im

Betrieb weiter gebraucht. Knapp 57 Prozent

gaben zu Protokoll, dass keine anderen

Arbeitskräfte verfügbar gewesen seien und

fast ebenso viele, dass sich Rentner*innen

und Pensionär*innen flexibel einsetzen

ließen.

Andere Gründe – Jüngere

einarbeiten, Kostenersparnisse – spielten

eine geringere Rolle. 89 Prozent gaben zudem

an, dass mit der Weiterbeschäftigung den

Interessen der Rentner*innen entsprochen

werde. Ruheständler*innen werden am

häufigsten in Form von Minijobs

weiterbeschäftigt. Dies gilt vor allem für

die private Wirtschaft. In aller Regel

arbeiten Ruheständler*innen, die im alten

Betrieb weiterbeschäftigt sind, auch in

ihrem alten Tätigkeitsbereich.

Dabei

genießen sie üblicherweise keine

Vergünstigungen in Form von weniger

anstrengenden Aufgaben oder weniger

Verantwortung. Sie werden „eingesetzt und

behandelt wie jüngere Beschäftigte“, so die

Forscher. Im Vergleich zu Jüngeren haben sie

aber meist eine geringere Wochenarbeitszeit,

können ihre Arbeitszeiten relativ stark

selbst bestimmen und müssen keine Nacht- und

Schichtarbeit leisten.

Es sei schwer

zu sagen, ob die „Aktivrente“ und

erleichterte sachgrundlose Befristungen zu

noch mehr Beschäftigung im Rentenalter

beitragen könnten, schreiben Blank und

Brehmer. Zumal viele Beschäftigte lieber

früher als später in den Ruhestand wechseln

möchten und auch viele Unternehmen

Möglichkeiten für einen früheren Ausstieg

aus dem Arbeitsleben anbieten.

Die

Wissenschaftler sehen aber eine gewisse

Gefahr darin, dass die geplanten

Gesetzesänderungen einen neuen

„zweitklassigen Arbeitnehmer*innenstatus“

schaffen könnten, mit älteren Beschäftigten,

die arbeitsrechtlich weniger geschützt sind

als ihre jüngeren Kolleg*innen. „Im

schlimmsten Fall würde die Verbindung aus

der Rente beziehungsweise Pension und der

Steuererleichterung im Sinne eines

Kombilohns wirken“, erklären Blank und

Brehmer. Dann liefe es auf eine

Subventionierung von Unternehmen hinaus, die

Ältere – die dank Rente weniger auf den

Verdienst angewiesen sind – mit geringeren

Löhnen abspeisen könnten.

Das könnte

wiederum Druck auf die Einkommen der regulär

Beschäftigten ausüben. „Anstelle der

geplanten Änderungen, deren Wirkungen völlig

unklar sind und die für den Staatshaushalt

eine deutliche Belastung darstellen können,

sollte der Fokus auf gute Arbeit, auf die

Gesundheit der Beschäftigten und auf

Anerkennung ihrer Leistungen gelegt werden“,

sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die

wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Davon

würden alle Beschäftigten, jüngere wie

ältere, profitieren und sicher würden auch

die Fähigkeit und die Bereitschaft steigen,

länger zu arbeiten.“

Neukirchen-Vluyn: Interne

Schulung für das Beraterteam - Geänderte

Servicezeiten in den Enni-Kundenzentrum

Das Beraterteam der

Enni-Unternehmensgruppe kommt am Freitag, 7.

November, zwischen elf und 13 Uhr, zu einer

internen Schulungsmaßnahme zusammen. Dadurch

endet die Servicezeit im Neukirchen-Vluyner

Kundenzentrum ausnahmsweise bereits um zehn

Uhr. Im Moerser Kundenzentrum sind die

Beratungskräfte in der Steinstraße von 14

bis 18 Uhr erreichbar.

Die

Servicetelefone bleiben auch an diesem Tag

durchweg von zehn bis 18 geschaltet. Wie

immer gilt zudem, dass ein

Bereitschaftsdienst für besondere Notfälle

unter der Moerser Rufnummer 02841/104-114

jederzeit erreichbar ist.

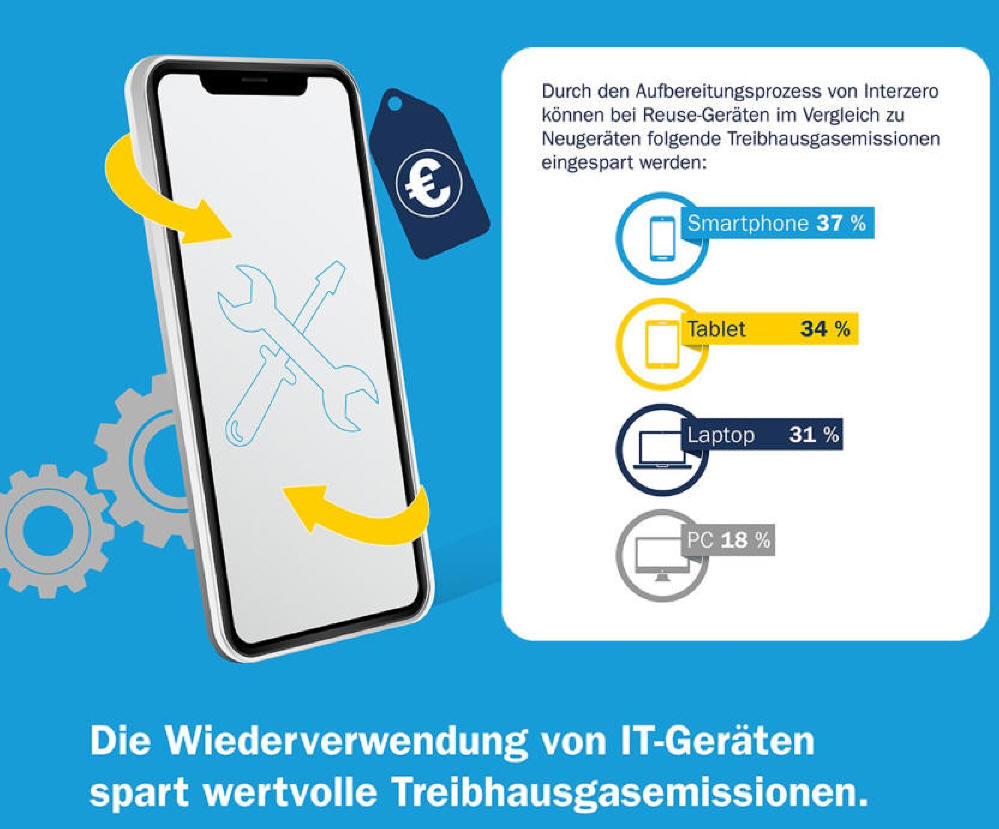

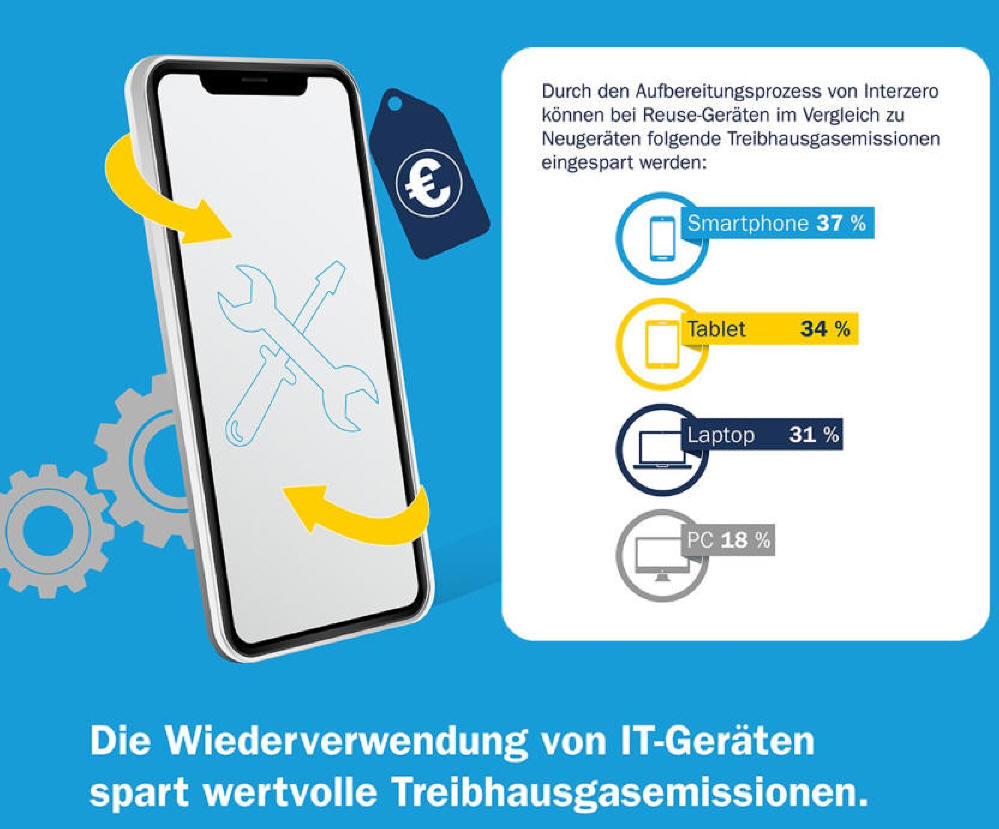

Recycling von IT-Geräten

Studie: Mit gebrauchten IT-Geräten

Treibhausgase reduzieren

Fraunhofer UMSICHT untersuchte für

Interzero, wie nachhaltig der Einsatz

gebrauchter IT-Geräte ist. Die Ergebnisse

zeigen: Erhalten Smartphones, Tablet- & Co. ein

zweites Leben, lassen sich bis zu 37 Prozent

Treibhausgase einsparen.

© Fraunhofer UMSICHT Wie nachhaltig ist der

Einsatz gebrauchter IT-Geräte? Wie nachhaltig

ist der Einsatz gebrauchter Technik wirklich?

Dieser Frage sind der

Kreislaufwirtschaftsdienstleister Interzero und

Fraunhofer UMSICHT nachgegangen. Das Ergebnis:

Vor allem die Wiederaufbereitung gebrauchter

Smartphones trägt entscheidend zur Vermeidung

von Treibhausgasemissionen bei. Die Studie

»Treibhausgaseinsparungen durch Wiedernutzung

ausgewählter IKT-Geräte« fokussiert aktuelle

Daten zur Umweltwirkung wiederverwendeter

IT-Geräte und nimmt dafür den ökologischen

Fußabdruck von Smartphone, Tablet & Co. bei

konventioneller und verlängerter Nutzung in den

Blick.

Besonders im Fokus stehen dabei

die Treibhausgasemissionen. Reused Smartphones

mit größtem Einsparpotenzial Die Ergebnisse

verdeutlichen erneut die Relevanz zirkulärer

Lösungen im Elektroniksektor: Je nach Gerätetyp

lassen sich durch Reuse oder Refurbishment

zwischen 18 und 37 Prozent der

Treibhausgasemissionen einsparen. Mit 34,7 kg

THG-Emissionen fallen die Einsparungen durch die

verlängerte Produktlebensdauer bei Smartphones

besonders hoch aus.

Im Vergleich zu

einem einmaligen konventionellen Lebenszyklus

verursacht die erneute Nutzung eines Smartphones

rund 37 Prozent weniger THG-Emissionen. Erneut

genutzte Tablets sparen rund 34 Prozent (59,4 kg

THG-Emissionen). Gelangt ein Laptop ins

Refurbishment, liegen die Einsparungen bei rund

31 Prozent (107 kg) und bei Desktop-PCs bei

circa 18 Prozent (163 kg) gegenüber der

konventionellen Lebensdauer.

© Fraunhofer UMSICHT

»Die

Studienergebnisse machen deutlich, dass

nachhaltiges Wirtschaften und wirtschaftliche

Chancen Hand in Hand gehen können. Refurbishment

und Reuse schaffen neue Wertschöpfungspotenziale

und tragen gleichzeitig maßgeblich zur Schonung

unseres Planeten bei«, erklärt Philipp

Rittershaus, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei

Fraunhofer UMSICHT.

Über die Studie

Die Untersuchung »Treibhausgaseinsparungen durch

Wiedernutzung ausgewählter IKT-Geräte« basiert

auf einer Lebenszyklusanalyse, bei der alle

Phasen (Ressourcengewinnung, Produktion,

Distribution, Nutzung, Entsorgung) des

Produktlebenszyklus berücksichtigt wurden, sowie

auf Primärdaten von Interzero zu allen Aufwänden

der Aufbereitung.

Es

wurden zwei Nutzungsszenarien analysiert: Reuse

(Berücksichtigung weiterer Schritte wie

Aufbereitung, Transport und einer zweiten

Nutzungsphase) und Refurbishment

(Berücksichtigung des Austausches einzelner

Komponenten zusätzlich zu Reuse). Die

ermittelten Einsparungen orientieren sich an den

jeweiligen Aufbereitungsprozessen von Interzero.

Analysiert wurden die Produktlebenszyklen von

Smartphones und Tablets mit Fokus auf das

Reuse-Nutzungsszenario sowie die von Notebooks

und Desktop-PCs mit Fokus auf das

Refurbishment-Nutzungsszenario.

Kleve: Spiel

und Theater – Eine Entdeckungsreise für die

Kleinsten

Di., 04.11.2025 -

16:45 Uhr

Lust auf eine spannende

Entdeckungsreise in die Welt des Theaters?

Dann ist der Kinderkurs „Spiel und Theater“

genau das Richtige! Jeden Dienstag tauchen

die Kleinen zusammen mit Dozentin Sarah

Aballo in eine bunte Welt voller Fantasie,

Bewegung und Schauspiel ein. Hier können die

Kinder Kreativität ausleben, ihre

Vorstellungskraft stärken und ganz nebenbei

auch Teamarbeit und Kommunikation lernen.

Was erwartet die Kinder?

• Spaßige Theaterübungen • spielerisches

Erforschen von Rollen und Geschichten •

Improvisation und kreative Ausdrucksformen

• eine bunte Mischung aus Bewegung und

Schauspiel

Schulausschuss

beschließt aktualisierte

Distanzunterrichtsverordnung

Der Schulausschuss des

nordrhein-westfälischen Landtags hat eine

Änderungsverordnung des Schulministeriums

zum Distanzunterricht beschlossen. Ziel der

Anpassung ist es, den Anspruch aller Kinder

und Jugendlichen auf schulische Bildung und

Erziehung auch dann sicherzustellen, wenn

vorübergehend kein Unterricht in Präsenz

möglich ist. Dabei bleibt der

Präsenzunterricht weiterhin zentraler

Bestandteil des schulischen Bildungsauftrags

und behält seinen Vorrang.

Schulministerin Dorothee Feller hob hervor,

dass sich viele Schulen die mit der

Änderungsverordnung verbundene Klarstellung

auch gewünscht hätten: „Mit der

Aktualisierung der

Distanzunterrichtsverordnung stellen wir

sicher, dass Schülerinnen und Schüler auch

in besonderen Ausnahmesituationen nicht auf

ihre schulische Bildung verzichten müssen.

Gleichzeitig halten wir am Grundsatz

fest: Präsenzunterricht ist und bleibt die

beste Form des Lernens und sozialen

Miteinanders. Distanzunterricht bleibt auf

das notwendige Maß begrenzt und dient der

kurzfristigen Überbrückung, wenn eine

Nutzung des Schulgebäudes vorübergehend

nicht möglich ist.“

Die neue

Verordnung erweitert die bisherigen

Anwendungsfälle – epidemisches

Infektionsgeschehen und Extremwetterlagen –

um zwei weitere Situationen: Zum einen kann

Distanzunterricht künftig stattfinden, wenn

das Schulgebäude aufgrund einer religiösen,

wissenschaftlichen oder kulturellen

Veranstaltung von landes- oder bundesweiter

Bedeutung vorübergehend nicht zur Verfügung

steht.

Zum anderen ist

Distanzunterricht möglich, wenn ein

unvorhersehbares Ereignis wie ein Großbrand,

Hochwasser, eine akute Bedrohungslage oder

ein anderer Katastrophenfall eine konkrete

Gesundheitsgefahr darstellt und keine

kurzfristige Ausweichmöglichkeit besteht. In

solchen Fällen ist der Distanzunterricht in

der Regel auf fünf Tage begrenzt; eine

Verlängerung kann durch die obere

Schulaufsichtsbehörde gewährt werden.

In beiden neu geregelten Fällen ist die

Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde

einzuholen, um eine einheitliche Anwendung

zu gewährleisten. Schulministerin Feller

abschließend: „Die Änderungen wahren somit

den Vorrang des Präsenzunterrichts und

schaffen zugleich mehr Handlungssicherheit,

damit die schulische Bildung auch in

Ausnahmesituationen zuverlässig fortgeführt

werden kann.“

Telefonischer

Rat bei Inkontinenz - Ärzt:innen der

Frauenklinik Bethanien beantworten am 06.

November 2025 Fragen zu Inkontinenz bei

Frauen

Frauen, die von

Inkontinenz betroffen sind, haben mit einer

Telefonsprechstunde am Donnerstag, 06.

November 2025, von 14 bis 17 Uhr die

Möglichkeit, ihre Fragen direkt an

Ärzt:innen der Klinik für Gynäkologie,

Geburtshilfe, Gynäkologische Onkologie &

Senologie am Krankenhaus Bethanien zu

richten.

Durch das telefonische

Beratungsangebot unter der Telefonnummer +49

(0) 2841 200 20526 möchten Chefarzt Dr.

Peter Tönnies, die Leitende Oberärztin Dr.

Almut Raabe, Oberärztin Michèle Hamers und

Oberarzt Amjad Shihabi über das

vermeintliche Tabuthema aufklären. Unter

Inkontinenz zu leiden, sei oft mit Scham

behaftet. Die Telefonsprechstunde stelle

eine gute Möglichkeit für Frauen dar, sich

anonym von zu Hause aus beraten zu lassen,

so die Spezialist:innen.

„Keine Frau

muss mit ungewolltem Urinverlust leben“,

erklärt Chefarzt Dr. Peter Tönnies. Auch

sehr häufiges Wasserlassen oder Druck- bzw.

Fremdkörpergefühl im Scheidenbereich seien

typische Beschwerden. „Es gibt eine Vielzahl

konservativer und operativer

Behandlungsmethoden mit sehr guten Erfolgen.

Oft ist keine oder nur eine minimal-invasive

Operation nötig und führt zur deutlichen

Verbesserung der Lebensqualität.“

Gemeinsam informieren die vier Expert:innen

über die Erkrankung, mögliche Ursachen sowie

Behandlungsmöglichkeiten und beraten

Anruferinnen aller Altersklassen

individuell. Die Klinik für Gynäkologie,

Geburtshilfe, Gynäkologische Onkologie &

Senologie am Krankenhaus Bethanien ist von

der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e. V.

als spezielle Inkontinenz-Beratungsstelle

zertifiziert.

Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für

Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische

Onkologie & Senologie, Oberarzt Amjad

Shihabi, Oberärztin Michèle Hamers und Dr.

Almut Raabe, Leitende Oberärztin der Klinik

(v. l.), beantworten telefonisch Fragen zum

Thema Inkontinenz bei Frauen.

Unternehmenskommunikation & Marketing

Telefon: 2702

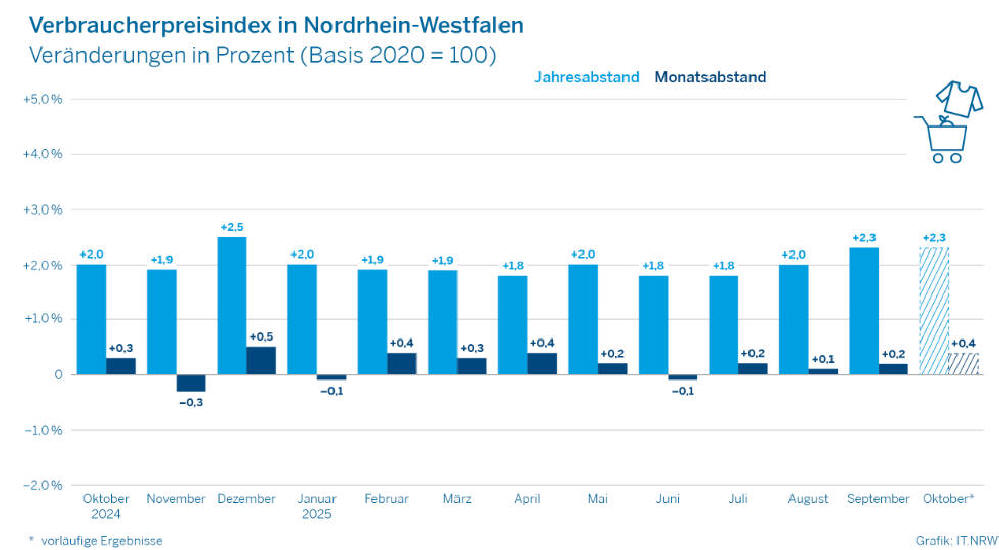

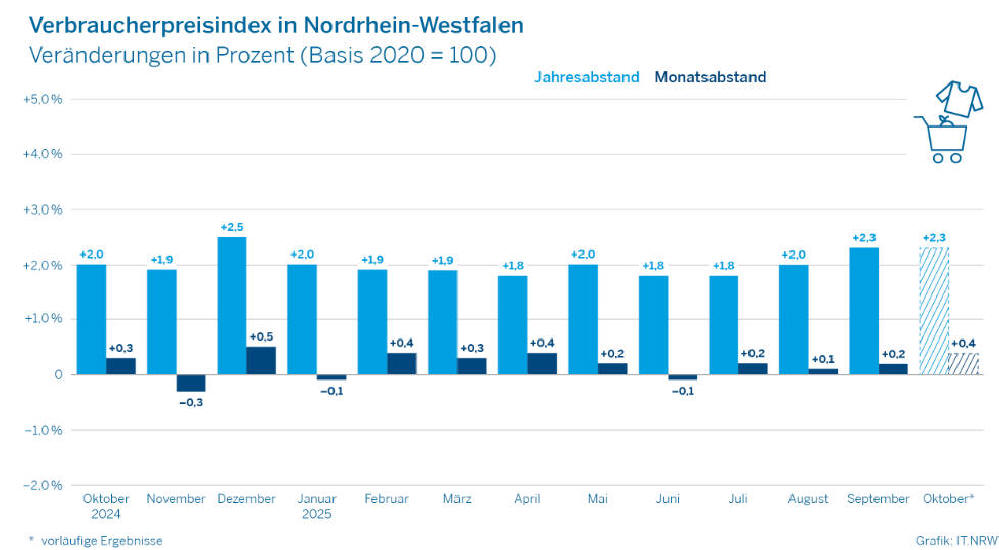

NRW-Inflationsrate liegt im

Oktober 2025 bei 2,3 %

* Preise

für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

im Vergleich zu Oktober 2024 um 2,1 %

gestiegen.

* Molkereiprodukte und Eier

wurden um 2,8 % teurer, Speisefette und -öle

um 13,0 % günstiger.

Die

Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen –

gemessen als Veränderung des

Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat –

liegt im Oktober 2025 bei 2,3 %. Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen

als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg

der Preisindex gegenüber dem Vormonat

(September 2025) um 0,4 %. Der

Verbraucherpreisindex unter Ausschluss der

Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und

Energie – oftmals auch als Kerninflation

bezeichnet – ist zwischen Oktober 2024 und

Oktober 2025 um 2,6 % gestiegen.

Vorjahresvergleich: Obst wurde teurer,

Gemüse günstiger Zwischen Oktober 2024 und

Oktober 2025 sind die Preise für

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um

2,1 % gestiegen. Überdurchschnittliche

Preissteigerungen verzeichneten z. B.

Bohnenkaffee (+23,1 %), Obst (+3,7 %) sowie

Molkereiprodukte und Eier (+2,8 %).

Günstiger als im Vorjahresmonat wurden u. a.

Speisefette und -öle (−13,0 %) sowie Gemüse

(−4,4 %) angeboten.

Bei den

Haushaltsenergien wurden Strom (+3,0 %) und

Fernwärme (+0,5 %) teurer. Heizöl (−8,1 %)

und Gas (−0,1 %) verzeichneten rückläufige

Preise. Verkehrsteilnehmende mit Auto, Bus

und Bahn mussten im Oktober 2025 mehr

ausgeben als noch im Oktober 2024. So

stiegen z. B. die Preise für

Dieselkraftstoff (+1,3 %), Benzin (+0,8 %)

und für kombinierte

Personenbeförderungsleistungen (+11,6 %).

Überdurchschnittlich hohe

Preissteigerungen bei Dienstleistungen

wurden für Übernachtungen (+5,2 %) und

Versicherungsdienstleistungen (+5,5 %)

ermittelt. Vormonatsvergleich: Äpfel um 13,5

% günstiger als im September 2025.

Zwischen September 2025 und Oktober 2025

sanken im Lebensmittelbereich z. B. die

Preise für Äpfel um 13,5 %, Gurken um 10,5 %

und Butter um 10,0 %. Alkoholfreies Bier

inklusive Malzbier (+6,9 %), Tomaten

(+6,2 %), Obstkonserven (+6,1 %) und

Schokoladentafeln (+4,6 %) wurden

beispielsweise binnen Monatsfrist teurer

angeboten.

72 000 Menschen

ohne Krankenversicherungsschutz

• Weniger als 0,1 % der

Gesamtbevölkerung im Jahr 2023 betroffen

• 11 % der Versicherten sind privat

krankenversichert

Im Jahr 2023 waren

in Deutschland rund 72 000 Menschen nicht

krankenversichert und hatten auch keinen

sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

auf der Grundlage eines alle vier Jahre

erhobenen Zusatzmoduls im Mikrozensus

mitteilt, waren damit weniger als 0,1 % der

Bevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz.

Betroffen waren überwiegend Männer

(61 % beziehungsweise 44 000). Drei Viertel

(75 % oder 54 000) aller Personen ohne einen

entsprechenden Schutz waren

Nichterwerbspersonen wie Rentnerinnen und

Rentner oder Studierende ab dem 26.

Lebensjahr. In Deutschland besteht eine

Krankenversicherungspflicht für alle

Personen mit Wohnsitz im Inland.

Weitere 198 000 Menschen waren zwar nicht

krankenversichert, hatten aber dennoch einen

Anspruch auf Krankenversorgung. Dazu können

beispielsweise Asylsuchende, Empfängerinnen

und Empfänger von Sozialhilfe, sowie

freiwillige Wehrdienstleistende gehören.

Familienangehörige etwas häufiger privat

mitversichert Jede neunte Person (11 %) in

Deutschland war im Jahr 2023 privat

krankenversichert.

Das waren gut

9,0 Millionen Menschen, darunter knapp

2,4 Millionen Familienversicherte.

Demgegenüber waren 89 % beziehungsweise

73,3 Millionen Menschen gesetzlich

versichert, darunter 16,8 Millionen als

familienversicherte Angehörige.

Familienangehörige werden im Vergleich zu

Versicherten insgesamt etwas häufiger privat