|

Samstag, 12., Sonntag, 13. Juii 2025

Bundesrat beschließt

Gesetz zur Umsetzung der RED III und ebnet

schnelleren Genehmigungsverfahren bei

erneuerbaren Energien den Weg

Der Bundesrat hat in

seiner Sitzung am 11.07.25 dem Entwurf für ein

Gesetz zur Umsetzung der Novelle der

Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2023/2413 (RED

III) zugestimmt. Damit wird die Energiewende

beschleunigt, Wirtschaft und Kommunen erhalten

Planungssicherheit und die Belange der Umwelt

bleiben gewahrt.

An dem Gesetzesvorhaben

waren das Bundesumweltministerium (BMUKN), das

Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) und das

Bundesbauministerium (BMWSB) beteiligt. Das neue

Gesetz wird wesentliche Teile der 2023

überarbeiteten Richtlinie (EU) 2018/2001 zur

Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien in

nationales Recht überführen und dafür unter

anderem Änderungen am Immissionsschutzgesetz und

am Wasserhaushaltsgesetz vornehmen.

Damit setzt die Bundesregierung ein Vorhaben aus

dem Koalitionsvertrag um. Ziel ist es, den

Ausbau Erneuerbarer Energien zu erleichtern.

Wichtiges Element ist die Ausweisung von

sogenannten Beschleunigungsgebieten für

Windenergieanlagen an Land einschließlich

zugehöriger Energiespeicher am selben Standort,

die im Baugesetzbuch und Raumordnungsgesetz

geregelt wird.

Damit können Vorhaben

innerhalb dieser Gebiete in einem vereinfachten

und beschleunigten Verfahren nach den neuen

Bestimmungen im Windenergieflächenbedarfsgesetz

genehmigt werden – digital, bürokratiearm und

pragmatisch.

Dadurch wird zugleich eine

Anschlussregelung für Windenergieanlagen an Land

an die EU-Notfall-Verordnung geschaffen, deren

Genehmigungserleichterungen zum 30. Juni 2025

ausgelaufen sind. Von der Richtlinie vorgesehene

Beschleunigungsmaßnahmen für alle

Erneuerbare-Energien-Vorhaben, zum Beispiel

Windenergie, Solarenergie, Geothermie und

Wärmepumpen, auch außerhalb von

Beschleunigungsgebieten, werden durch Änderungen

des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des

Wasserhaushaltsgesetzes ebenfalls umgesetzt. Das

Gesetz tritt unmittelbar nach seiner Verkündung

in Kraft.

Moers: Rat beschließt

kurzfristig Rücknahme der Nachtabschaltung

Mit Mehrheit hat der Rat der Stadt

Moers am Mittwoch, 9. Juli, das Ende der

Nachtabschaltung beschlossen. Dies soll Enni zum

nächstmöglichen Zeitpunkt umsetzen. Ausgenommen

sind zum Schutz von Insekten und anderen Tieren

die Parkanlagen. Die Stadt Moers hatte die

Maßnahme seit 2014 als einen Teil der

Haushaltskonsolidierung gestartet.

Mittlerweile hat die Enni die alten Leuchtmittel

zu einem großen Teil durch sparsamere ersetzt.

Hintergrund der Entscheidung bildet ein Antrag

von zwei Fraktionen, die Nachtabschaltung zu

beenden. Terheydenhaus soll Theaterneubau

ergänzen Positiv entschieden hat der Rat auch

die Hinzunahme des Terheydenhauses zum

angedachten Theaterneubau am Weißen Haus mit

erheblichen Fördermitteln.

Damit sind

entspanntere Platzverhältnisse für die

Unterbringung des Schlosstheaters möglich und

das Gebäudeensemble als kulturelles Zentrum

bleibt in städtischer Hand. Mit dem Beschluss

kann die sogenannte Konzeptstudie abgeschlossen

und der Architektenwettbewerb vorbereitet

werden.

In der Sitzung ist zudem der

Beigeordnete Claus Arndt in seine zweite

Amtszeit wiedergewählt worden. Sie beginnt am 1.

Januar 2026. Davor muss noch die offizielle

Ernennung erfolgen. Stadt unterstützt

Nelkensamstagszug mit 21.000 Euro Mit Mehrheit

haben die Mitglieder die zusätzlichen Kosten für

Sicherungsmaßnahmen zur Durchführung des

Nelkensamstagszugs 2026 beschlossen.

Wegen der gestiegenen Sicherheitsanforderungen

des Landes NRW sind die Kosten dafür gestiegen.

Die Stadt Moers unterstützt den Veranstalter

Kulturausschuss Grafschafter Karneval mit 21.000

Euro. Keinen Beschluss, aber einen regen

Austausch gab es zur Information der

Stadtverwaltung zur geplanten Baumaßnahme für

eine Geflüchtetenunterkunft in Schwafheim.

Die Stadt will weiter an dem Bauvorhaben

festhalten, da die bestehenden Unterkünfte

räumlich nicht ausreichen. Der Stream der

Sitzung ist noch bis Mittwoch, 23. Juli, auf dem

Youtube-Kanal der Stadt Moers unter www.youtube.com/stadtmoers zu

sehen.

Gesamtschule Hiesfeld: Bürgermeisterin Eislöffel

überreicht Schlüssel zu neuem Bauteil

Der 9. Juli 2025 war ein bedeutender Tag für die

Stadt Dinslaken und insbesondere für die

Schulgemeinschaft der Gesamtschule Hiesfeld: Mit

der feierlichen Übergabe des neuen sogenannten

Bauteils G auf dem Campus Nord des Schulzentrums

Hiesfeld setzt die Stadt ein deutliches Zeichen

für die Zukunftsfähigkeit ihrer

Bildungsinfrastruktur.

Feierliche Übergabe des Schlüssels an das

Schulzentrum Hiesfeld am 09.Juli 2025 durch

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Der

Neubau, der moderne Lernräume für die Jahrgänge

5 und 6 bietet, wurde im Rahmen eines Schulfests

offiziell an die Schulgemeinschaft übergeben.

Die Veranstaltung war geprägt von großer Freude,

Anerkennung und dem gemeinsamen Blick auf die

weitere Entwicklung des Schulstandorts.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel betonte:

„Hier in Dinslaken investieren wir in gute

Bildung und in die Zukunft unserer Kinder und

Jugendlichen. Schule ist ein Ort des Lernens und

vor allem auch ein Lebensraum, in dem unsere

Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit

verbringen.

Gute Bildung ist die

Grundlage für eine erfolgreiche berufliche

Zukunft. Unsere modernen Schul- und Kita-Gebäude

sind eine wichtige Infrastruktur für die Zukunft

unserer Stadt, wir werben auch um junge Familien

und bieten beste Lern- und Arbeitsbedingungen.

Besonders in Zeiten des Mangels an Lehrkräften

schaffen wir auch gute Arbeitsbedingungen.

Mit der heutigen Übergabe und dem

Ratsbeschluss zur Fortsetzung der Maßnahmen

setzen wir ein klares Signal: Wir schaffen

Räume, in denen erfolgreiches Lernen Freude

macht, Vielfalt gelebt wird und Gemeinschaft

entsteht. Das ist eine Investition in die

Zukunft von Kindern und Jugendlichen und somit

auch in die Zukunft unserer Stadt“, so

Bürgermeisterin Eislöffel.

Der Bauteil G

ist der erste fertiggestellte Bauabschnitt im

Rahmen der umfassenden Umstrukturierung des

Schulzentrums Hiesfeld. Die räumliche Trennung

der beiden Schulformen des Gymnasiums im Süden

und der Gesamtschule im Norden schafft nicht nur

klare Strukturen, sondern ermöglicht auch eine

stärkere pädagogische Fokussierung.

Die neue

zweigeschossige Anlage mit einer

Bruttogrundfläche von knapp 2.000 Quadratmetern

beherbergt zehn helle Klassenräume, vier

Differenzierungsräume sowie offene Lernzonen,

die besonders für inklusives und kooperatives

Lernen ausgelegt sind. Ein barrierefreier Zugang

und ein neu gestalteter Haupteingang verleihen

der Gesamtschule ein modernes und einladendes

Gesicht.

Die Fertigstellung des Gebäudes

ist ein sichtbares Ergebnis jahrelanger Planung,

intensiver Abstimmung und engagierter

Bauausführung. Seit dem Start der

Konzeptentwicklung im Mai 2019 hat die

städtische ProZent GmbH das Projekt federführend

begleitet, von der ersten Idee über die Planung

bis hin zur Umsetzung und Steuerung.

Die

Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2023 und

konnten pünktlich zum Schuljahrwechsel 2025/2026

abgeschlossen werden. Dabei wurde nicht nur die

termingerechte Fertigstellung erreicht, sondern

auch das Budget unterschritten. Ein Erfolg, der

auf die hervorragende Zusammenarbeit aller

Beteiligten zurückzuführen ist.

Mario

Balgar, Geschäftsführer der ProZent GmbH, hob

die partnerschaftliche Zusammenarbeit hervor:

„Wir sind stolz, dass wir mit dem Bauteil G

einen wichtigen Meilenstein für die neue

Gesamtschule Hiesfeld realisieren konnten, und

das voraussichtlich sogar unter dem genehmigten

Budget. Dieses Ergebnis ist nur durch das

engagierte Zusammenspiel aller Akteure möglich

geworden. Die enge Abstimmung mit der Stadt, den

Schulen und den Fachplanern hat dazu

beigetragen, dass wir ein Gebäude geschaffen

haben, das modernen pädagogischen Ansprüchen

gerecht wird und Lust auf Lernen macht.“

Schuldezernentin Dr. Tagrid Yousef: „Mit dem

heutigen Tag wird die Schul- und

Bildungslandschaft in Dinslaken gestärkt. Schule

bereitet nicht nur auf das Berufsleben vor,

sondern fördert die ganzheitliche Entwicklung

verantwortungsbewusster und engagierter junger

Menschen.“

Auch Daniela Gottwald,

Leiterin der Gesamtschule Hiesfeld, zeigte sich

begeistert: „Der Neubau ist ein großer Gewinn

für unsere Schulgemeinschaft. Die neuen Räume

bieten beste Voraussetzungen für zeitgemäßen

Unterricht und ein vielfältiges Schulleben. Wir

danken der Stadt Dinslaken, der ProZent GmbH und

allen Beteiligten für die Unterstützung und das

große Engagement. Unsere Schülerinnen und

Schüler haben die Bauphase mit viel Geduld

begleitet, jetzt freuen wir uns darauf,

gemeinsam diesen neuen Lern- und Lebensraum mit

Leben zu füllen.“

Mit der Fertigstellung

des Bauteils G und der Beschlussfassung zur

Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Campus

Nord ist die Stadt Dinslaken auf einem sehr

guten Weg, die Gesamtschule Hiesfeld als

modernen, leistungsfähigen und inklusiven

Bildungsstandort weiterzuentwickeln. Die

Maßnahmen stärken die Identität der Schule,

schaffen optimale Lernbedingungen und tragen

dazu bei, dass Dinslaken auch künftig eine Stadt

ist, in der Bildung höchste Priorität hat.

Bürgermeisterin Eislöffel würdigte zudem die

Geduld und das Engagement aller Beteiligten

während der Bauphase, von den Schülerinnen und

Schülern über das Kollegium bis hin zu den

Eltern und Nachbarn. „Sie alle haben

mitgeholfen, dass dieses Projekt ein Erfolg

wird. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.“

Moers: Ein Platz mit Potenzial: Stadt

lädt zur Beteiligung am Saarplatz ein

Ein Quartiersplatz mit Potenzial, umgeben

von lebendigen Straßenzügen – der Saarplatz in

Meerbeck bietet viele Möglichkeiten für eine

neue Aufenthaltsqualität. Damit das Areal

einladender werden kann, plant die Stadt Moers

eine umfassende Neugestaltung. Auch die

Gehwegbereiche der angrenzenden

Straßenabschnitte wie die Zwickauer Straße,

Jahnstraße, Moselstraße, Blücherstraße und

Leissstraße sollen im Zuge eines Förderantrags

aufgewertet werden. Dafür sollen die

Perspektiven der Menschen vor Ort einbezogen

werden.

Zwei Infostände bieten

Gelegenheit zur Beteiligung: am Dienstag, 15.

Juli, und Montag, 4. August, jeweils von 15.30

bis 18 Uhr vor der Sparkasse Meerbeck (Ecke

Zwickauer Straße / Moselstraße). Dort können

sich Anwohnende und Gewerbetreibende

informieren, Rückmeldungen geben und eigene

Ideen einbringen. Ziel ist es, gemeinsam ein

sauberes, sicheres und lebenswertes Umfeld zu

gestalten – mit mehr Aufenthaltsqualität und

neuen Nutzungsmöglichkeiten.

Weitere

Informationen gibt es beim Fachdienst Freiraum-

und Umweltplanung der Stadt Moers unter planung.gruen@moers.de oder

telefonisch unter 0 28 41 / 201-215.

Moers: Neuer Turm im Freizeitpark steht

Rutschvergnügen ‚reloaded‘: Der

neue Rutschenturm auf dem Spielplatz im

Freizeitpark ist fertig! Wo bis vor Kurzem noch

ein Bauzaun den Zugang versperrte, steht nun ein

moderner Turm – bereit für kleine Kletterer und

rasante Rutschpartien.

Fotos: pst

Die große

Kletter-Rutsch-Kombination hat damit wieder ein

vollständiges Gesicht. Der alte Turm war in die

Jahre gekommen und musste aus Sicherheitsgründen

gesperrt werden. Jetzt ersetzt ihn ein neues,

robustes Element, das nicht nur sicher, sondern

auch ein echter Hingucker ist.

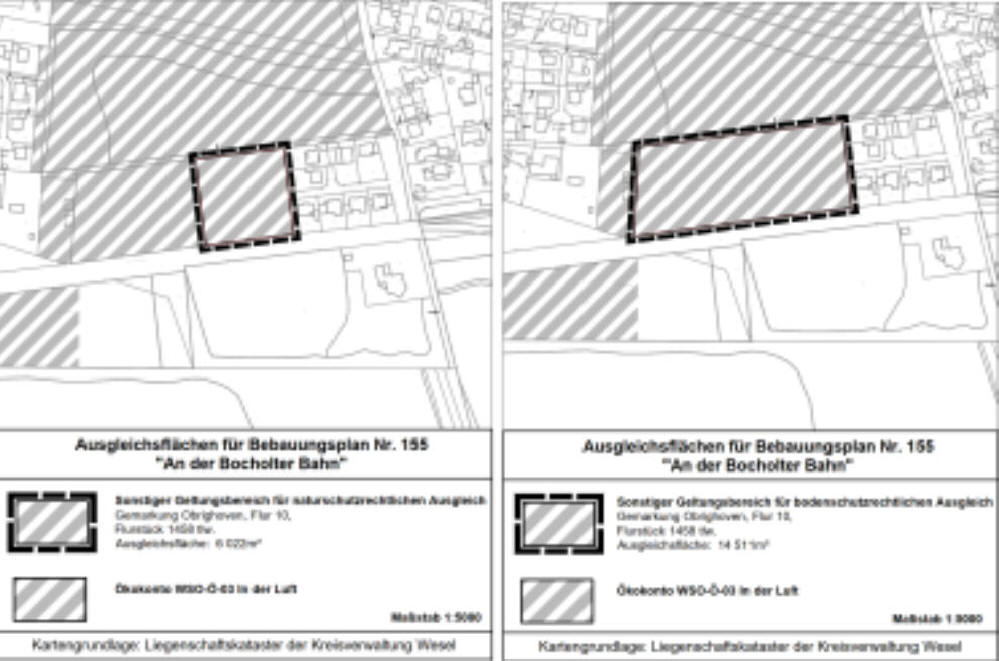

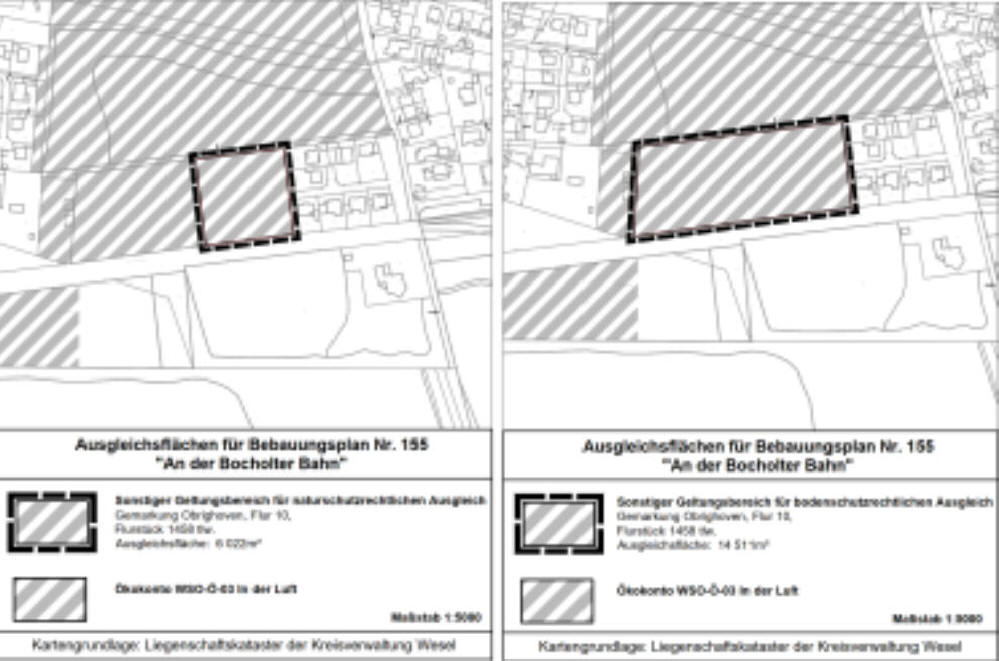

Wesel: Aufhebung des

Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2017, erneuter

Aufstellungsbeschluss,

Veröffentlichung im Internet sowie öffentliche

Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr.

155 "An der Bocholter Bahn" der Stadt Wesel

Inhalt der Bekanntmachung der Stadt Wesel vom

10.07.2025

Die Öffentliche Bekanntmachung ist

im Amtsblatt der Stadt Wesel unter

https://abi.wesel.de abrufbar.

Aufhebung

des Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2017 und

erneuter Aufstellungsbeschluss, Veröffentlichung

im Internet sowie öffentliche Auslegung des

Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 155 "An der

Bocholter Bahn" der Stadt Wesel für nachstehend

abgebildeten Geltungsbereich im Ortsteil

Wesel-Feldmark:

Abbildung des räumlichen Geltungsbereiches von

Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"

Der Rat der Stadt Wesel beschloss in seiner

Sitzung am 20.05.2025 die Aufhebung des

Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2017 sowie die

erneute Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 155

“An der Bocholter Bahn“ der Stadt Wesel.

Der Rat der Stadt Wesel billigte in seiner

Sitzung am 08.07.2025 den Entwurf des

Bebauungsplans Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"

der Stadt Wesel und beschloss die

Veröffentlichung im Internet sowie die

öffentliche Auslegung.

Gemäß § 3 Abs. 2

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) wird der

Planentwurf mit Entwurfsbegründung und

Umweltbericht sowie mit den wesentlichen,

bereits vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-

und Behördenbeteiligung in der Zeit

vom

14.07.2025 bis einschließlich 18.08.2025

im

Internet unter www.wesel.de/buergerbeteiligung

veröffentlicht.

Zusätzlich zur

Veröffentlichung im Internet erfolgt eine

öffentliche Auslegung der genannten Unterlagen

im Rathaus (Erweiterung) der Stadt Wesel,

Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel, auf dem Flur

vor den Zimmern 332 bis 334, montags bis

freitags während der allgemeinen Dienststunden

der Stadtverwaltung.

Planungsziel ist

der Lückenschluss der neuen Planstraße, die am

Kreuzungspunkt Emmericher Straße / Holzweg /

Julius-Leber-Straße beginnt und am

Kreuzungspunkt Hamminkelner Landstraße /

Friedrich-Geselschap-Straße / Zufahrt

Berufskolleg Wesel endet. Zudem wird eine Park &

Ride Anlage geplant. Südlich der Planstraße soll

das vorhandene Mischgebiet (MI) erweitert

werden. Im Nördlichen Bereich entlang der

Bocholter Bahn wird eine Versickerungs- und

MSPE-Fläche geplant.

Mit dem Planentwurf

des Bebauungsplans Nr. 155 "An der Bocholter

Bahn" (Blatt A und B) liegen folgende

Informationen aus:

Übersichtsplan

Geltungsbereich

Sonstiger Geltungsbereich für

externen Ausgleich

Textliche Festsetzungen

Derzeitiges Planungsrecht

Darstellung 38.

Änderung Flächennutzungsplan

Begründung Teil

A – Städtebaulicher Teil

Begründung Teil B –

Umweltbericht

Umweltbezogene Stellungnahmen

der frühzeitigen Öffentlichkeits- und

Behördenbeteiligung

Abwägung samt

Anregungen (Stellungnahme der Verwaltung) aus

der Sitzung des Rates vom 08.07.2025

Stadt

Wesel, Artenschutzprüfung Bebauungsplan Nr.155,

Stand: 06.06.2025

Stadt Wesel, Umweltprüfung/

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bebauungsplan Nr.155, Stand: 17.06.2025

Ingenieurgesellschaft H2P mbH, “Planung der

Entwässerungseinrichtungen Bebauungsplan Nr. 155

An der Bocholter Bahn in Wesel“, Stand:

05.06.2025, inklusive Erläuterungsbericht zu den

versickerungstechnischen Untersuchungen

geologie:büro Stand 2015

DB Netz AG,

Erläuterungsbericht ABS 46/2 Grenze D/NL –

Emmerich – Oberhausen, Stand: 08.03.2021

Peutz Consult GmbH, „Schalltechnische

Untersuchung für das Bebauungsplanverfahren Nr.

155 "An der Bocholter Bahn" der Hansestadt

Wesel“, Stand: 16.06.2025

Ingenieurgruppe IVV

GmbH & Co. KG, Verkehrsuntersuchung zum

Bebauungsplan Nr. 154 „Am Hessenweg“ in Wesel –

hier: Leistungsfähigkeitsuntersuchung des

Knotenpunktes L7 / Holzweg / Julius

Leber-Straße, Stand: März 2018

Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Ergänzung zur

Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 154

"Am Hessenweg" in Wesel – hier:

Leistungsfähigkeitsuntersuchung des

Knotenpunktes L 7 / Holzweg /

Julius-Leber-Straße, Stand: Juli 2018

Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Stellungnahme

per Mail vom 02.05.2025

GMA,

Einzelhandelskonzept für die Hansestadt Wesel

2020, Juli 2020

Information zum Datenschutz

in der Bauleitplanung

Verteilerliste.

Nachfolgend genannte umweltbezogene

Informationen sind verfügbar:

Umweltinformationen

Begründung Teil A –

Städtebaulicher Teil, Stadt Wesel

Neben den

städtebaulichen Aspekten wurden die Belange

bezüglich der Behandlung des

Niederschlagswassers, geplanter Grünflächen und

Anpflanzungen, Ausgleichsmaßnahmen,

artenschutzrechtlicher Belange, Möglichkeiten

zur Nutzung der Solarenergie, des

Schallschutzes, der Altlasten in Form von

Kampfmitteln, des Klimaschutzes, der

archäologischen Befundsituation im Plangebiet

und des Schutzguts Boden bewertet.

Betrachtet wurde weiterhin die Beurteilung des

Eingriffs in Natur und Landschaft sowie die

Beurteilung des Eingriffs zum Vorrang der

Innenentwicklung.

Begründung Teil B –

Umweltbericht, Stadt Wesel

Der Umweltbericht

bildet einen gesonderten Teil der Begründung.

Gegenstand der Umweltprüfung als Grundlage des

Umweltberichts ist die Bestandsbeschreibung und

-bewertung sowie die Ermittlung und Beschreibung

der möglichen Auswirkungen der Planung auf die

Schutzgüter und deren Wechselwirkungen. Im

Einzelnen:

Schutzgut „Mensch, Gesundheit und

Bevölkerung“

Untersuchung des Plangebiets

in Bezug auf zeitweise Staub-, Lärm- und

Geruchsentwicklungen aufgrund der Bautätigkeiten

im Geltungsbereich.

Betrachtung des

Plangebiets bezüglich der Auswirkungen einer

Bebauung auf das Kleinklima.

Untersuchung des

Wohn- und Wohnumfeldpotenzials sowie der Eignung

des Plangebiets für Erholungszwecke.

Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische

Vielfalt“

Bewertung der Bedeutung der im

Plangebiet vorhandenen Biotoptypen für den

Biotop- und Artenschutz.

Ermittlung der

vorhandenen Biotoptypen sowie des notwendigen

ökologischen Ausgleichs. Erfassung und Bewertung

des Vorkommens planungsrelevanten Pflanzen- und

Tierarten, insbesondere Brutvögeln sowie

Fledermäusen im Plangebiet

Schutzgut

„Boden/Fläche“.

Untersuchung der

Bestandssituation des Plangebietes und der

Auswirkungen der Planung in Bezug auf die

Funktionen des Bodens, Bodentypen, schutzwürdige

Böden sowie Altlasten.

Ermittlung des

notwendigen bodenschutzrechtlichen Ausgleichs

Schutzgut „Wasser“

Es wird die

Fließrichtung des Grundwassers, die

Wasserbelastung, die Auswirkungen auf die

Grundwasserneubildung, sowie die Versickerung

thematisiert.

Schutzgut „Klima/Luft“

Beschreibung des Plangebietes im Hinblick auf

den zugehörigen Klimabereich, die

Niederschlagsmenge und die Durchlüftung.

Untersuchung des Plangebietes im Hinblick auf

die Auswirkungen der Versiegelungen von

Grünflächen auf das Klima.

Bewertung des

Plangebietes anhand der Kriterien thermische

Belastung tags / nachts sowie Kaltluftaustausch.

Schutzgut „Landschaft“

Beschreibung und

Bewertung des geplanten Eingriffs im Plangebiet

in Bezug auf das Landschaftsbild anhand der im

und um das Plangebiet vorhandenen

Landschaftsbildeinheiten. Untersuchung des

Plangebietes in Bezug auf vorkommende

Naturdenkmäler.

Beschreibung der

anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut.

Schutzgut „Kulturelles Erbe und sonstige

Sachgüter“

Untersuchung des Plangebietes

in Bezug auf die Bestandssituation sowie Bau-

und Bodendenkmäler im Sinne des

Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen.

Externe Ausgleichsmaßnahmen

Der durch den

Bebauungsplan ermöglichte Eingriff kann nicht

vollständig innerhalb des Plangebiets

ausgeglichen werden, daher ist eine externe

Kompensation in Höhe von 18.065 ökologischen

Werteinheiten (ÖWE) erforderlich. Dieses

Kompensationserfordernis wird auf den Flächen

des Ökokontos der Stadt Wesel unter der

Bezeichnung WSO-Ö-03 „In der Luft“ (Gemarkung

Obrighoven, Flur 10, Flurstück 1458) erbracht.

Darüber hinaus ist ein

bodenschutzrechtlicher Ausgleich für den

Eingriff in einen schutzwürdigen Boden des Typs

Plaggenesch notwendig. Dieser Ausgleich wird auf

den Flächen des Ökokontos der Stadt Wesel unter

der Bezeichnung WSO-Ö-03 „In der Luft“

(Gemarkung Obrighoven, Flur 10, Flurstück 1458)

erbracht.

Die Warn-App NINA wird zehn Jahre alt

Über 12 Millionen Menschen nutzen die App des

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe (BBK). Jetzt erhält sie ein

umfangreiches Update mit vielen Neuerungen.

Unteranderem wird es einen neuen Themenbereich

„Polizeitipps“ geben.

(Quelle: BBK)

Die Warn-App NINA des

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe (BBK) ist im

Bevölkerungsschutz die App mit den meisten

Nutzerinnen und Nutzern: Über 12 Millionen

Menschen nutzen die Warn-App NINA bereits, um

sich zu informieren und passgenaue Warnmeldungen

direkt auf dem Smartphone zu erhalten. In diesem

Sommer wird die Warn-App NINA zehn Jahre alt. In

diesen zehn Jahren wurde sie kontinuierlich

verbessert und weiterentwickelt. Jetzt ist ein

umfangreiches Update gestartet, das bis zum Ende

der Woche ausgerollt sein soll.

Diese

Neuerungen werden die Nutzerinnen und Nutzer in

der Warn-App NINA sehen:

• Die deutschen

Polizeibehörden haben in den vergangenen Jahren

bereits vereinzelt das Bundeswarnsystem und die

Warn-App NINA für besondere polizeiliche Lagen

genutzt. Dies wird nun in einem eigenen

Warn-Bereich ausgebaut, was auch durch ein

eigenes Icon in der Warn-App NINA sichtbar wird.

Damit werden die Warnmeldungen der

Polizeibehörden von Bund und Ländern

gekennzeichnet. Nutzerinnen und Nutzer erhalten

so alle für ihre Sicherheit relevanten

Warnmeldungen aus einer Hand.

• Die App

erhält den neuen Bereich „Themen“. Darunter

werden die bekannten „Notfalltipps“ des BBK zu

finden sein sowie ein neu eingerichteter

Themenbereich „Polizeitipps“. Er enthält

umfassende Informationen zur polizeilichen

Kriminalprävention, etwa über

Kriminalitätsphänomene, Hinweise für Opfer von

Straftaten und praktische Tipps für mehr

Sicherheit im Alltag. Diese Informationen werden

vom Programm Polizeiliche Kriminalprävention der

Länder und des Bundes (ProPK) zur Verfügung

gestellt und werden kontinuierlich gepflegt und

aktualisiert.

Zusätzlich sind die

Funktionalitäten und die Technik im Hintergrund

so optimiert worden, dass die Datenmengen, die

zur zeitgerechten und zielgenauen Zustellung von

Push-Nachrichten nötig sind, verringert werden

können. Das steigert noch einmal die

Zuverlässigkeit der Übertragung in Situationen,

in denen besonders viele Warnmeldungen

verschickt werden müssen.

BBK-Präsident

Ralph Tiesler sagt zum Jubiläum und den

Neuerungen: „Unsere Warn-App NINA hat sich

etabliert und ist täglich erfolgreich und

zuverlässig im Einsatz, um Menschen vor Gefahren

zu warnen. Mit dem aktuellen Update wird unsere

Notfall-Informations- und Nachrichten-App, denn

dafür steht NINA, ihrem Zweck als umfassende

Begleiterin in Gefahrensituationen noch besser

gerecht. Die Nutzerinnen und Nutzer werden

behördenübergreifend vor Gefahren vom Hochwasser

über Unwetter und gefährliche Brände bis hin zu

besonderen polizeilichen Lagen gewarnt.

Gleichzeitig können sich die Menschen im

Vorsorgebereich über die eigene Krisenvorsorge

oder Handlungsempfehlungen in gefährlichen

Situationen informieren. Wir werden die Warn-App

NINA auch in Zukunft weiter verbessern. Und das

gemeinsam mit der Bevölkerung: Viele Anpassungen

der letzten Jahre gingen auf das Feedback von

Nutzerinnen und Nutzern zurück.“

Die

Neuerungen rund um die Warn-App NINA werden am

Samstag, 12. Juli, auf dem Bevölkerungsschutztag

in Rostock vorgestellt. Besucherinnen und

Besucher können sich am Stand des BBK umfassend

informieren und erhalten auch Hilfe bei den

Einstellungen der App.

Die Warn-App NINA

des BBK ist kostenlos in den gängigen App-Stores

erhältlich. Den Download und viele weitere

Informationen zu Einstellungen und Funktionen

gibt es hier: https://www.bbk.bund.de/nina

Risiken durch Smartphone und Kopfhörer -

Ohren auf im Straßenverkehr!

Musikhören kann die Sicherheit beeinträchtigen

Unfallforscher: Wichtige Warnsignale können

überhört werden

Im Ausland teils

Kopfhörerverbot für Radfahrer

Zu oft sind

Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr

abgelenkt, weil sie Kopfhörer oder Ohrstöpsel

tragen und Musik hören. „Ihnen ist offenbar

nicht bewusst, dass sie sich damit in Gefahr

bringen“, sagt DEKRA-Unfallforscher Denis

Preissner. „Laute Musik oder Noise Cancelling

verlängern die Reaktionszeit und erhöhen das

Unfallrisiko.“

Anfang Mai 2025 wurde bei München ein 23jähriger

Mann von einer S-Bahn erfasst und tödlich

verletzt. Er hatte Kopfhörer auf und vermutlich

überhörte er den Zug. Tragisch, aber kein

Einzelfall: Viele Menschen tragen Kopf- oder

Ohrhörer, wenn sie durch die Straßen gehen,

Radfahren oder auf dem E-Scooter durch die Stadt

flitzen. Klar, unterwegs Musik oder einen

Podcast zu hören, macht Spaß und vertreibt die

Zeit.

Es gibt aber viele Gründe, warum

man im Straßenverkehr darauf verzichten sollte.

Der Wichtigste: Laute Musik übertönt die

Umgebungsgeräusche. Wenn die Bässe wummern, sind

das hupende Auto oder die klingelnde Straßenbahn

schlicht nicht mehr zu hören. Von den fünf

Sinnen sind im Straßenverkehr Hören und Sehen

die wichtigsten. Wer einen ausblendet, steigert

das Unfallrisiko.

Ein Beispiel: Ein

Fußgänger will die Straße überqueren. Ein Blick

nach rechts und links, kein Auto in Sicht und er

geht los. Doch den Radfahrer, der plötzlich laut

rufend und wild klingelnd hinter ihm um die Ecke

kommt, sieht er nicht. Ohne Kopfhörer würde er

ihn aber wenigstens hören und könnte noch

schnell zur Seite springen.

Da mehr

Menschen das Rad nutzen und weil die Zahl der

E-Autos ständig wächst, wird zudem der Verkehr

in den Städten tendenziell leiser. Das erhöht

zwar die Lebensqualität. Gerade in

verkehrsberuhigten Bereichen besteht aber die

Gefahr, dass Passanten die Rad- und

Scooterfahrer oder E-Autos überhören.

Problematisch ist auch, unterwegs mit Stecker im

Ohr zu telefonieren. Dann wird die Umwelt nur

noch eingeschränkt wahrgenommen. Selbst wenn das

Ohr die Warnsignale hört, verarbeitet das Gehirn

sie nicht oder zu langsam. Sogar leise Musik

lenkt ab. In einem Test des Instituts für Arbeit

und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung reagierten Musik hörende

Probanden auf Martinshorn oder Hupen um 50

Prozent langsamer.

Besonders gefährlich

sind übrigens Kopfhörer mit

Noise-Cancelling-Funktion. Sie blenden störende

Geräusche mithilfe von Gegenschall aus. Das ist

hilfreich, um sich zu konzentrieren oder

abzuschalten. Doch die Technik funktioniert

schon bei geringer Lautstärke. Wer also meint,

damit leise Musik hören und trotzdem schnell auf

Gefahren reagieren zu können, irrt. Wenn

überhaupt, sollte man Kopf- oder Ohrhörer mit

Transparenzmodus oder

Umgebungsgeräuschverstärkung verwenden. Oder

eben den Noise-Cancelling-Modus abschalten.

Aufmerksamkeit ist nicht ersetzbar

„Keine

technische Hilfe kann aber die Aufmerksamkeit

ersetzen“, sagt DEKRA Unfallforscher Preissner.

Der Experte empfiehlt: „Der sicherste Weg

bleibt: Smartphone weg, Kopfhörer raus –

zumindest im Straßenverkehr.“ Wer nicht darauf

verzichten möchte, sollte beim Musikhören nur

einen Ohrstöpsel nutzen und die Lautstärke

herunterdrehen. So bleibt das Gehör offen fürs

hupende Auto, die klingelnde Straßenbahn oder

den Warnruf des Radfahrers.

Rechtlich

spricht zwar nichts explizit dagegen, im

Straßenverkehr Kopfhörer oder Ohrstöpsel zu

tragen. Allerdings stellt Paragraph 23 der

Straßenverkehrsordnung unmissverständlich fest:

Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür

verantwortlich, dass sein Gehör nicht

beeinträchtigt wird. Wenn also die Bässe

dermaßen pumpen, dass man das Martinshorn der

Feuerwehr oder die klingelnde Straßenbahn nicht

hört, muss man die Lautstärke herunterdrehen.

Ähnliche Regelungen wie in Deutschland gibt

es in Österreich und in der Schweiz. Die Polizei

in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich

oder Spanien, geht sehr viel rigoroser vor, wenn

sie Auto-, Rad- oder E-Scooter-Fahrer mit Knopf

im Ohr erwischt.

Auto richtig packen

und relaxed in den Urlaub starten

-

Auch kleine Gegenstände sicher verstauen

-

Mit Dachbox unterwegs: Fahrverhalten anpassen

Bevor der Traumurlaub beginnen kann, muss

gepackt werden. Bei der Frage, was die Familie

im Urlaub unbedingt braucht, scheiden sich oft

die Geister. Aber egal, welche Dinge im Auto

landen, um sicher anzukommen, gilt es beim

Verstauen des Gepäcks ein paar Dinge zu

beherzigen.

Schwere und sperrige

Gegenstände gehören immer in den Kofferraum: Am

besten gelagert werden sie vor oder direkt auf

der Hinterachse. In Kombis und SUVs dürfen

Gepäckstücke nicht über die Höhe der Rückbank

hinaus gestapelt werden. Nur mit einem

Trenngitter oder Trennnetz im Auto ist höheres

Beladen kein Problem.

Geregelt ist die Ladungssicherheit, wie die

HUK-COBURG mitteilt, in der

Straßenverkehrsordnung (StVO §22). Hier heißt

es, „die Ladung (…) ist so zu verstauen und zu

sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder

plötzlichen Ausweichbewegungen nicht

verrutschen, umfallen, hin und her rollen“ kann.

Das betrifft nicht nur große Gepäckstücke, auch

lose Kleinigkeiten – zum Beispiel Handtaschen

oder Handys – können sich bei Vollbremsungen auf

der Autobahn in Wurfgeschosse verwandeln, die

die Insassen verletzen. Darum lagern selbst

Kleinteile am besten im Handschuh- oder

Seitentürfach.

Vielen Urlaubern genügt

der Stauraum ihres Pkw nicht. Sie montieren

deshalb zusätzlich eine Box auf ihr Autodach.

Hier sollte man die zulässige Dachlast ebenso

wie die Höchstgeschwindigkeit im Blick haben. In

der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs lässt sich

ablesen, wie schwer der zusätzliche Dachkoffer

nach dem Beladen sein darf bzw. welche

Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist. Unabhängig

davon hat nicht jede Dachbox dasselbe Volumen:

Wieviel maximal hineinpasst, steht in der

boxeigenen Betriebsanleitung.

Gewicht ist

auch an anderer Stelle ein Thema: Oft wird das

eigene Rad mit in den Urlaub genommen. Die

meisten Urlauber transportieren es auf einer

Anhängerkupplung, auf der ein zusätzlicher

Träger befestigt wird. Entscheidend ist hier

neben der zulässigen Trägerlast auch die

Stützlast der Anhängerkupplung. Über beides

informiert wieder die zu jedem Einzelteil

gehörende Betriebserlaubnis. Darin steht

ebenfalls, wie schnell man fahren darf, wenn man

seine Räder Huckepack nimmt.

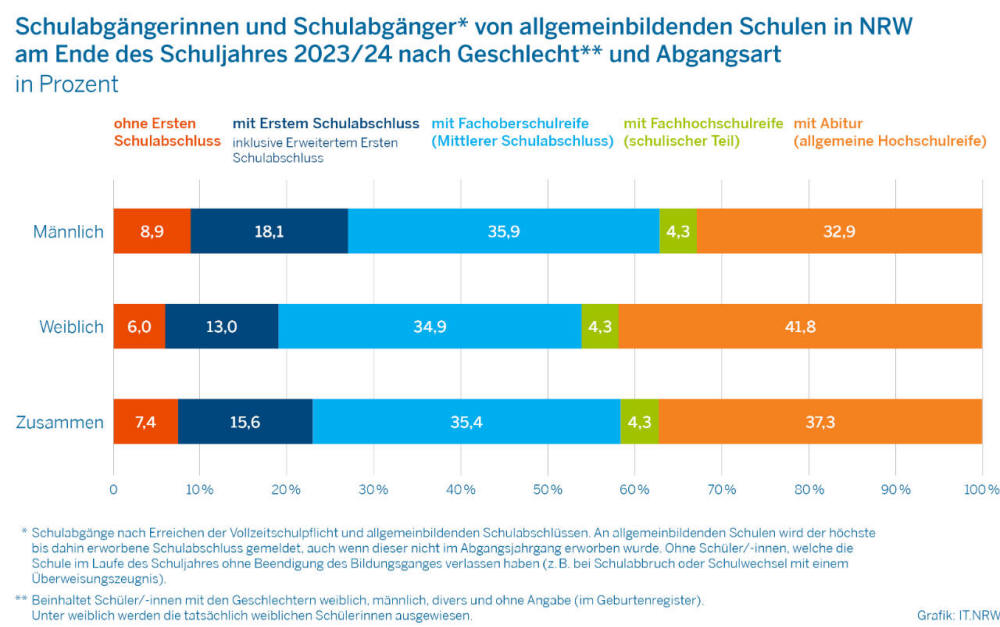

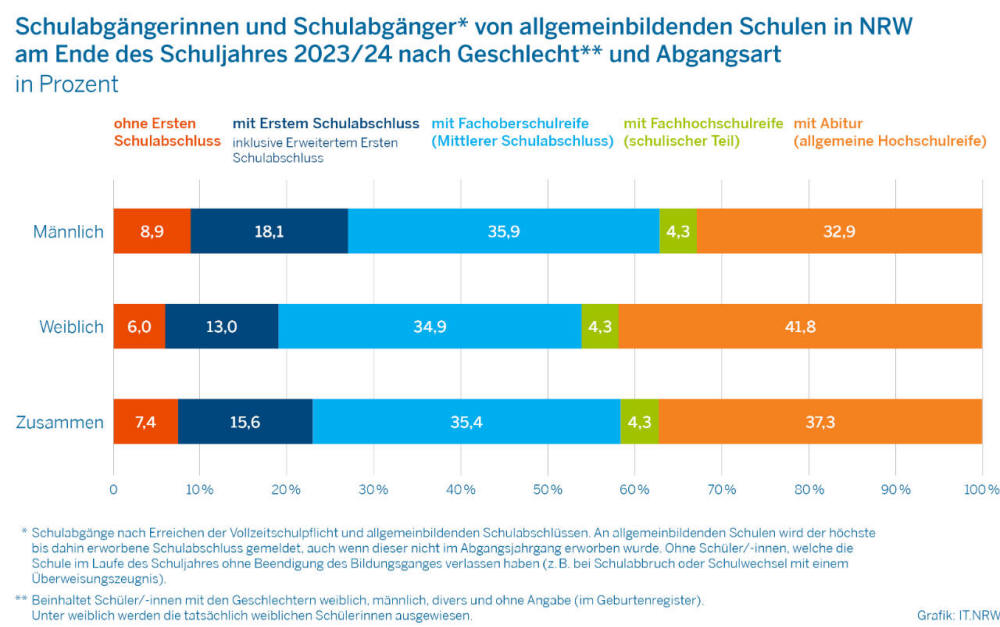

NRW: Rund 42 % der Schulabgängerinnen

erlangten Abitur – bei Schulabgängern waren es

rund 33 %

* Insgesamt 181.230

Schulabgängerinnen und Schulabgänger verließen

die allgemeinbildenden Schulen am Ende des

Schuljahres 2023/24.

* Mehr als jede/-r

Dritte von ihnen machte das Abitur.

* 8,9 %

der männlichen und 6,0 % der weiblichen

Schulabgänger ohne Ersten S

Am Ende des

Schuljahres 2023/24 haben 181.230

Schulabgängerinnen und Schulabgänger die

allgemeinbildenden Schulen (ohne

Weiterbildungskolleg) in Nordrhein-Westfalen

verlassen. Mehr als jede/-r Dritte von ihnen

machte das Abitur. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, gab es jedoch Unterschiede bei den

Geschlechtern.

Von den 89.350 weiblichen Personen, die die

Schule verließen, erlangten 41,8 % die

allgemeine Hochschulreife. Von den 91.880

männlichen Schulabgängern machten 32,9 % das

Abitur. Geschlechterunterschiede auch beim

Schulabgang ohne ersten Schulabschluss Während

sich bei der Fachoberschul- bzw.

Fachhochschulreife kaum Geschlechterunterschiede

zeigen, gab es beim Ersten Schulabschluss

(ehemals Hauptschulabschluss) mehr männliche

Schulabgänger.

Durchschnittlich 7,4 %

der Schulabgängerinnen und Schulabgänger

verließen die allgemeinbildende Schule ohne

Ersten Schulabschluss. Dabei betrug der Anteil

unter den Schulabgängerinnen 6,0 % und bei den

Schulabgängern 8,9 %. Berufliche Schulen und

Weiterbildungskollegs bieten auch

allgemeinbildende Schulabschlüsse an An

beruflichen Schulen können neben beruflichen

Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie

beruflichen Schulabschlüssen auch

allgemeinbildende Schulabschlüsse erlangt

werden.

So erlangten 26,8 % der 223.565

Schulabgängerinnen und Schulabgänger von

beruflichen Schulen einen allgemeinbildenden

Schulabschluss. 3,4 % der Schulabgängerinnen und

Schulabgänger verließen die berufliche Schule

mit einem hier erworbenen Abitur. Auch an

Weiterbildungskollegs können allgemeinbildende

Schulabschlüsse erreicht werden.

Am Ende

des Schuljahres 2023/24 verließen 3.125

Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein

Weiterbildungskolleg und 33,6 % von ihnen mit

Abitur. Hierbei ist zu beachten, dass an

beruflichen Schulen und Weiterbildungskollegs

allgemeinbildende Abschlüsse nur berichtet

werden, wenn diese höherwertiger ausfallen als

der bisher erworbene Abschluss.

Durchschnittlich 8 Tote und fast 1 000

Verletzte pro Tag bei Verkehrsunfällen im Jahr

2024

• 2 770 Getötete bei

Straßenverkehrsunfällen, 69 weniger als im

Vorjahr

• Zahl der Verletzten und der

polizeilich erfassten Unfälle knapp unter

Vorjahresniveau • Überhöhte oder nicht

angepasste Geschwindigkeit häufigste Ursache

tödlicher Verkehrsunfälle

Im Jahr 2024

sind in Deutschland 2 770 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen gestorben. Das waren 69

Getötete weniger als im Jahr 2023 (2 839) und in

etwa so viele wie im Jahr 2022 (2 788). Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach

endgültigen Ergebnissen mitteilt, lag die Zahl

der Verletzten im Straßenverkehr mit rund 365

000 nur knapp unter dem Vorjahresniveau (366

600).

Rund 314 400 Menschen wurden

leicht verletzt (2023: 313 700), rund 50 600

Menschen schwer (2023: 52 900). Die Zahl der

Schwerverletzten sank damit im Jahr 2024 auf den

niedrigsten Wert seit 1991, als die Verletzten

bei Straßenverkehrsunfällen erstmals getrennt

nach Schwer- und Leichtverletzten erfasst

wurden. Durchschnittlich starben im Jahr 2024

jeden Tag 8 Menschen infolge eines Unfalls im

Straßenverkehr, 138 trugen schwere und 859

Menschen leichte Verletzungen davon.

Zahl der Alkoholunfälle wieder auf dem Niveau

der Jahre 2014 bis 2019

Die Zahl der

Unfälle, bei denen mindestens eine

unfallbeteiligte Person alkoholisiert war, lag

im Jahr 2024 mit 35 100 leicht unter dem

Vorjahreswert (2023: 37 200). Damit sank die

Zahl der Alkoholunfälle wieder auf das Niveau

der Jahre 2014 bis 2019, nachdem die Polizei in

den Corona-Jahren 2020 und 2021 jährlich weniger

als 33 000 solcher Unfälle registriert hatte.

Durchschnittlich kam es auf Deutschlands

Straßen im Jahr 2024 alle 15 Minuten zu einem

Alkoholunfall. Insgesamt starben 2024 bei

Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Alkohol

198 Menschen und 17 800 Menschen wurden

verletzt. Da Unfälle nicht immer auf nur einen

einzigen Grund zurückgeführt werden können,

werden häufig mehrere Unfallursachen für einen

Unfall angegeben.

So gehen

Alkoholunfälle häufig auch mit anderem

Fehlverhalten einher, etwa mit zu schnellem

Fahren oder dem Missachten der Vorfahrt. 65 %

der Verletzten innerhalb von Ortschaften und

57 % der Toten auf Landstraßen Wie in den

Vorjahren ereigneten sich die meisten

polizeilich registrierten Unfälle innerorts.

2024 waren es rund drei Viertel (74 %). Hier

war auch die Zahl der Verletzten besonders hoch:

Rund zwei Drittel aller Verletzten (65 %) wurden

im Jahr 2024 bei Unfällen innerhalb von Städten

und Dörfern verletzt, rund ein Viertel (26 %)

auf Landstraßen und etwa ein Zehntel (9 %) auf

Autobahnen.

Die meisten Verkehrstoten

waren im Jahr 2024 dagegen außerorts zu

beklagen. Grund sind unter anderem die höheren

Fahrgeschwindigkeiten außerhalb von Ortschaften.

Auf Landstraßen kommen weitere Risikofaktoren

wie die fehlende Trennung zum Gegenverkehr,

schlechte Überholmöglichkeiten oder ungeschützte

Hindernisse wie Bäume neben der Fahrbahn hinzu.

57 % der bei Unfällen im Straßenverkehr

Getöteten kamen auf Landstraßen ums Leben,

innerorts waren es 33 % und auf Autobahnen 10 %.

In absoluten Zahlen starben bei Unfällen auf

Landstraßen im Jahr 2024 insgesamt

1 571 Personen, rund 96 500 Menschen trugen

Verletzungen davon. Die meisten von ihnen waren

mit dem Pkw unterwegs (54 % aller Getöteten und

68 % aller Verletzten auf Landstraßen).

Auf Autobahnen verloren 284 Menschen ihr Leben

infolge eines Verkehrsunfalls. Darunter waren

169 Pkw-Insassen und 54 Insassen von

Güterkraftfahrzeugen (zum Beispiel Lkw,

Sattelzugmaschinen oder Kleintransporter).

62 % der Verkehrstoten innerorts waren zu

Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs Innerhalb von

Ortschaften findet der größte Teil des Rad- und

Fußgängerverkehrs statt. Dies wirkt sich auf die

Unfallzahlen aus: Im Jahr 2024 starben innerorts

915 Menschen bei Verkehrsunfällen. 62 % von

ihnen waren mit dem Fahrrad (278 Getötete) oder

zu Fuß (292 Getötete) unterwegs.

Etwa

ein Drittel der innerorts auf Fahrrädern

Getöteten kam auf dem Pedelec, häufig auch als

E-Bike bezeichnet, ums Leben (100 Getötete),

rund zwei Drittel auf einem Fahrrad ohne

Elektroantrieb (178). Auch E-Scooter-Unfälle

sind ein überwiegend innerörtliches Phänomen: 23

der insgesamt 27 Menschen, die im Jahr 2024 mit

dem E-Scooter tödlich verunglückten, kamen

innerhalb von Ortschaften ums Leben.

Ihr

Anteil an allen innerorts Getöteten blieb mit

2,5 % aber vergleichsweise gering.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit

häufigste Ursache tödlicher Verkehrsunfälle

Nach wie vor ist überhöhte oder nicht angepasste

Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1 für

tödliche Verkehrsunfälle. 30 % der Verkehrstoten

und 13 % aller Verletzten kamen im Jahr 2024 bei

Unfällen zu Schaden, bei denen mindestens eine

beteiligte Person die zulässige

Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte oder

für die Straßen- oder Witterungsverhältnisse zu

schnell fuhr (843 Getötete, 48 600 Verletzte).

Bei jeweils 15 % der Unfälle mit

Personenschaden wurde einer beziehungsweise

einem Unfallbeteiligten vorgeworfen, den Abstand

zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten

oder die Vorfahrt nicht beachtet zu haben.

Besonders auf Autobahnen ist zu schnelles Fahren

eine der Hauptunfallursachen. 43 % der Getöteten

auf Autobahnen kamen bei Unfällen ums Leben, bei

denen mindestens eine beteiligte Person die

zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten

hatte oder für die Straßen- oder

Witterungsverhältnisse zu schnell fuhr

(121 Getötete).

Auf Landstraßen kamen

34 % der tödlich Verunglückten (541 Getötete)

bei solchen Geschwindigkeitsunfällen zu Tode,

innerorts lag der Anteil bei 20 %

(181 Getötete). Im Schnitt wird alle 19 Minuten

ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt Im

Jahr 2024 starben 53 Kinder unter 15 Jahren

infolge eines Verkehrsunfalls, im Jahr 2023

waren es 44 gewesen.

Die Zahl der

verletzten Kinder lag wie im Vorjahr bei 27 200.

Das bedeutet, dass 2024 im Schnitt alle

19 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall

verletzt wurde. 21 Kinder kamen als Insassen

eines Pkw ums Leben, ebenfalls 21 waren zu Fuß

und 8 mit dem Fahrrad unterwegs. Die Zahl der

bei Verkehrsunfällen verletzten Seniorinnen und

Senioren ab 65 Jahren stieg 2024 auf 53 600

(2023: 52 000).

Auch die Zahl der

Getöteten stieg in dieser Altersklasse gegenüber

dem Vorjahr, und zwar um 30 auf 1 101 Personen.

Damit waren 40 % der Verkehrstoten im Jahr 2024

im Alter ab 65 Jahren. Die meisten Seniorinnen

und Senioren (434) kamen als Pkw-Insassen ums

Leben. Mit einem Pedelec verunglückten

135 Seniorinnen und Senioren tödlich, 150 mit

einem Fahrrad ohne Motor.

Freitag, 11. Juli 2025

Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und

Schüler beginnen nach den Zeugnisvergaben die

Sommerferien

Zeugnistelefone der

Bezirksregierungen sind wie gewohnt erreichbar

Am Freitag, 11. Juli 2025, endet das Schuljahr

in Nordrhein-Westfalen, die Sommerferien

beginnen. Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und

Schüler zwischen Aachen und Bielefeld starten

dann hoffentlich mit einem guten Gefühl in diese

Zeit zum Durchatmen. Die Ferien finden am

Mittwoch, 27. August 2025, ihr Ende, wenn das

neue Schuljahr eingeläutet wird.

„Ich

danke den vielen Menschen, die im nun endenden

Schuljahr mit großem Engagement dazu beigetragen

haben, dass unsere Schulen nicht nur Orte des

Lehrens und Lernens sind, sondern vor allem auch

Orte, an denen sich alle wohlfühlen können und

an denen Werte gelebt werden. Wir arbeiten

kontinuierlich daran, dass sich die Bedingungen

an unseren nordrhein-westfälischen Schulen

weiter verbessern, dass die Personalzahlen

weiter steigen und noch mehr Wert auf die

Förderung der Basiskompetenzen von Schülerinnen

und Schülern gelegt wird, dass die

Demokratiekompetenz von Kindern und Jugendlichen

gefördert oder die datengestützte

Qualitätsentwicklung vorangetrieben wird. Jetzt

aber ist erst einmal unterrichtsfreie Zeit – und

ich wünsche allen am Schulleben Beteiligten und

natürlich vor allem auch den Schülerinnen und

Schülern erholsame und entspannte Wochen!“, sagt

Schulministerin Dorothee Feller.

Bei

Beratungsbedarf und Fragen zu den Zeugnissen und

der Notengebung, stehen wie jedes Jahr die

Zeugnistelefone der Bezirksregierungen

vertrauensvoll zur Verfügung.

Zeugnistelefon

der Bezirksregierung Düsseldorf:

Telefonnummer: 0211 4754002

Freitag, 11. Juli

2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis

15.00 Uhr

Montag, 14. Juli 2025, von 10.00

bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr

Dienstag, 15. Juli 2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr

und von 13.00 bis 15.00 Uhr

"Zeugnis-Telefon" für den Kreis Wesel

Am

Freitag, 11.07.2025, erhalten viele Schülerinnen

und Schüler ihre Zeugnisse. Zu diesem Anlass ist

beim Schulamt für den Kreises Wesel für

die Schulformen Grundschule, Hauptschule und

Förderschule ein Zeugnistelefon eingerichtet.

Das Zeugnistelefon ist an folgenden Tagen unter

der Telefonnummer

0281 207 2212 erreichbar:

Freitag, 11.07.2025, Montag, 14.07.2025,

Dienstag, 15.07.2025, jeweils von 10:00 bis

12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr.

Stauprognose 11.-13. Juli:

Sommerreiseverkehr nimmt deutlich zu

ADAC

erwartet lange Staus am Wochenende / NRW startet

in die Ferien

©imago images/Steinsiek.ch

Der

Sommerreiseverkehr wird am kommenden Wochenende

spürbar zunehmen. Insbesondere der Ferienbeginn

in Nordrhein-Westfalen sowie im Norden der

Niederlande sorgt für volle Straßen und teils

kilometerlange Staus.

Zusätzlich rollt

eine zweite Reisewelle aus Bremen, Hessen,

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

sowie aus dem Süden der Niederlande an. Auch

viele Urlauberinnen und Urlauber aus Nordeuropa

sind auf dem Weg in den Süden. Tagesausflügler

und Kurzentschlossene verschärfen die Lage

weiter, vor allem bei schönem Wetter.

Die

größten Nadelöhre sind und bleiben Baustellen.

Aktuell zählt der ADAC 1.194 Baustellen auf

deutschen Autobahnen, von denen viele auch

während der Ferienzeit bestehen bleiben. Hinzu

kommen am Wochenende Vollsperrungen auf der A6

und der A8, die den Verkehrsfluss zusätzlich

behindern.

Besonders staugefährdet sind

folgende Autobahnen in beiden Richtungen:

A1

Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen –

Hamburg

Kölner Ring (A1/A3/A4)

A2 Dortmund

– Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln

– Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Frankfurt

– Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim

– Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg –

Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart –

München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig –

Nürnberg – München

A24 Hamburg – Berlin

A31 Bottrop – Leer

A45 Hagen – Gießen –

Aschaffenburg

A61 Mönchengladbach – Koblenz –

Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99

Umfahrung München

Die verkehrsreichsten

Zeiten sind Freitagnachmittag, Samstagvormittag

und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, sollte

besser auf die Wochentage Montag bis Donnerstag

ausweichen, idealerweise außerhalb der

Berufsverkehrszeiten.

Zur Entlastung des

Ferienverkehrs gilt vom 1. Juli bis zum 31.

August an allen Samstagen ein Lkw-Fahrverbot für

Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zwischen 7 und 20 Uhr

auf besonders belasteten Strecken.

Auch

im benachbarten Ausland drohen teils erhebliche

Verzögerungen. In Österreich ist vor allem die

Brennerautobahn betroffen. Dort sorgen

umfangreiche Bauarbeiten an der Luegbrücke trotz

zweispurigem Verkehr insbesondere am Wochenende

für erhebliche Behinderungen. Zudem gelten in

Tirol Abfahrtssperren für den überregionalen

Durchgangsverkehr auf der Inntalautobahn (A12)

sowie auf der Fernpass-Route.

Zusätzliche

Verzögerungen drohen durch verschärfte

Grenzkontrollen, vor allem an den Übergängen

Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden

(A93). Auch bei der Ausreise aus Deutschland

werden teilweise Kontrollen durchgeführt, etwa

in Richtung Dänemark, Niederlande, Frankreich

und Polen. Für Fahrten nach Slowenien, Kroatien,

Griechenland und in die Türkei sollten

Autofahrende ebenfalls längere Wartezeiten

einkalkulieren.

Der ADAC empfiehlt allen

Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die

aktuelle Verkehrslage zu informieren und

ausreichend Pausen einzuplanen. Wer unterwegs

auf dem Laufenden bleiben möchte, kann die ADAC

Drive App nutzen. Sie zeigt nicht nur aktuelle

Spritpreise, sondern auch Staus, Baustellen und

freie Ladestationen in Echtzeit.

Trotz leichtem Rückgang bleibt die Zahl der im

Straßenverkehr Getöteten hoch.

Der

TÜV-Verband mahnt sichere Infrastruktur,

strengere Kontrollen und bessere Prävention an.

Das Statistische Bundesamt hat heute die

Unfallstatistik für das Jahr 2024

veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen

kommentiert Fani Zaneta, Referentin für

Fahrerlaubnis, Fahreignung und

Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband:

„Täglich sterben acht Menschen im deutschen

Straßenverkehr. Im Jahr 2024 waren es insgesamt

2.770. Das sind zwar rund 2,4 Prozent weniger

als im Vorjahr, aber noch immer deutlich zu

viele, um von einer Trendwende zu sprechen. Der

Straßenverkehr in Deutschland ist für viele

Menschen noch immer zu gefährlich. Sicherheit im

Straßenverkehr darf kein Zufall sein, sondern

braucht entschlossenes politisches Handeln.“

Schutz für die Schwächsten im Verkehr bleibt

unzureichend

„Besonders groß ist der

Handlungsbedarf bei der Sicherheit schwächerer

Verkehrsteilnehmer:innen. Fast zwei Drittel der

innerorts Getöteten waren 2024 zu Fuß oder mit

dem Fahrrad unterwegs. Im Schnitt wird alle 19

Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall

verletzt. Diese Zahlen belegen, dass der

Verkehrsraum in vielen Städten noch nicht sicher

genug ist.

Eine moderne und

verantwortungsvolle Verkehrspolitik muss den

Schutz von Kindern, älteren Menschen,

Radfahrenden und Fußgänger:innen in den

Mittelpunkt stellen. Sichere Rad- und Fußwege,

übersichtliche Kreuzungen und eine gerechtere

Verteilung des Verkehrsraums sind dafür die

Grundlage. Städte und Kommunen brauchen die

notwendigen Spielräume, um Gefahrenstellen zu

entschärfen und sichere Verkehrswege zu

schaffen.“

Verkehrssicherheit braucht

sichere Infrastruktur und konsequente Kontrollen

„Der Straßenverkehr muss so gestaltet werden,

dass Fehler nicht tödlich enden. Neben baulichen

Maßnahmen braucht es eine konsequente

Überwachung von Verkehrsregeln. Allein 2024

wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt mehr als 2,4

Millionen Tempoverstöße registriert.

Geschwindigkeitsverstöße waren im Jahr 2024 die

Hauptursache für Verkehrsunfälle. Trotzdem fehlt

es an spürbaren Konsequenzen und vielerorts an

Kontrollen.

Mehr Polizeipräsenz im

Straßenverkehr, höhere Bußgelder und klare

Regeln sind dringend notwendig, um

Geschwindigkeitsverstöße, Alkoholfahrten und

anderes Fehlverhalten wirksam einzudämmen.

Insbesondere die Zahl der Alkoholunfälle zeigt,

dass bestehende Regelungen nicht ausreichen:

Fast 200 Menschen starben 2024 bei

Alkoholunfällen. Wer alkoholisiert ein Fahrzeug

lenkt, gefährdet sich und andere. Die Grenze für

eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung

sollte daher unbedingt von derzeit 1,6 auf 1,1

Promille gesenkt werden.“

Altersgerechte

Mobilität sicher gestalten

„Der demografische

Wandel stellt den Straßenverkehr vor neue

Herausforderungen. Mit zunehmendem Alter steigt

das Unfallrisiko, oft aufgrund nachlassender

Reaktionsfähigkeit oder Fehleinschätzungen im

Straßenverkehr. 40 Prozent aller Getöteten waren

im vergangenen Jahr über 65 Jahre alt. Die

meisten von ihnen kamen als Pkw-Insass:innen ums

Leben (434 Getötete). Um diese Opferzahlen zu

senken, sind Rückmeldefahrten ab 75 Jahren ein

wichtiges Instrument. Sie unterstützen ältere

Autofahrer:innen bei der sicheren

Verkehrsteilnahme und helfen dabei die eigene

Fahrkompetenz realistisch einzuschätzen. So

bleibt individuelle Mobilität erhalten, ohne die

Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden.“

Auch im Rad- und Fußverkehr ist die Zahl der

Opfer über 65 Jahren dramatisch: 135

Senior:innen starben mit dem Pedelec, 150 mit

dem Fahrrad ohne Motor. Neben der persönlichen

Verantwortung ist nach Ansicht des TÜV-Verbands

eine altersgerechte Infrastruktur notwendig: gut

erkennbare Fahrspuren, sichere Querungen und

geschützte Radwege helfen, Unfälle von

vornherein zu vermeiden.

Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben sind

endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes

für das Jahr 2024. Die Zahlen sind abrufbar

unter: www.destatis.de

Grundlage der Angaben

zu Verkehrsauffälligkeiten, wie

Geschwindigkeitsverstößen sind Daten des

Kraftfahrt-Bundesamtes für das Jahr 2024. Sie

sind abrufbar unter:

www.kba.de

Wenn es mal heiß

wird - Kühle Orte in Wesel

Die

Sommermonate bringen meist sonniges Wetter und

laden dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen.

Wenn es jedoch über einen längeren Zeitraum sehr

heiß ist, wirkt sich das negativ auf Mensch und

Natur aus.

Angesichts des

fortschreitenden Klimawandels ist auch in

Zukunft in den Sommermonaten mit immer

häufigeren und intensiveren Hitzeperioden sowie

Tageshöchsttemperaturen von mehr als 30 Grad

Celsius zu rechnen. Auch die Zahl der

Tropennächte, in denen die Temperatur nachts

nicht unter 20 Grad Celsius sinkt, wird weiter

zunehmen.

Dies hat nicht nur erhebliche

Auswirkungen auf Natur und Umwelt, sondern auch

auf die menschliche Gesundheit.

Insbesondere unsere

Innenstädte heizen sich durch ihre dichte

Bebauung in den Sommermonaten deutlich stärker

auf als das locker bebaute Umland. An vielen

Orten staut sich zudem die heiße Luft, denn es

fehlt an Luftzirkulation. Hinzu kommt, dass

viele Stadtbewohner*innen keine eigene grüne

Oase oder schattiges Plätzchen zur Abkühlung

haben. Daher sind öffentliche Parks und

Grünflächen an heißen Tagen wichtige

Rückzugsorte, die Erholung und Abkühlung bieten.

Der Hitzeknigge, Mann mit Sonnenschirm

Hitzeplanung in Wesel

Die

Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Wesel

seit einiger Zeit deutlich zu spüren. Zukünftig

gilt es, die Stadt widerstandsfähiger gegen

diese Wetterextreme zu machen. Aus

stadtplanerischer Sicht sollten Flächen – dort

wo möglich – entsiegelt und begrünt werden.

Die Themen Hitze und Starkregen werden in

sämtlichen Bereichen der Stadtplanung

mitberücksichtigt. Die Klimaschutzmanger*innen

werden auch in planerische Fragestellungen

miteinbezogen, z. B. in der Bauleitplanung,

Grünflächenplanung, Verkehrsplanung oder bei der

Neugestaltung von Schulhöfen. Aktuell werden

Fördermittel aus dem Förderprogramm des Bundes

„Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ für

Neupflanzungen von Straßen- und Einzelbäumen,

für Teilentsiegelungen und für

Naturerlebnisräume (z.B. Pikoparks) verwendet.

Neben den genannten stadtplanerischen

Maßnahmen gehört zum Maßnahmenpaket der Stadt

Wesel auch die Bereitstellung von Informationen

zum Hitzeschutz (Broschüren, Internetauftritt

der Stadt, Senioren-App).

An dieser

Stelle ist auch der Fachdienst Gesundheitswesen

des Kreises Wesel zu nennen, der eine eigene

Kampagne zum Hitzeschutz im Kreis Wesel

durchführt. Die Stadt Wesel hat auf ihrer

Homepage die Informationen verlinkt. Auf der

Internetseite des Kreises findet sich u.a. eine

tagesaktuelle Karte des Deutschen Wetterdienstes

mit Hitzewarnstufen. Während akuter

Hitzeperioden ist das Hitzetelefon des

Kreisgesundheitsamts geschaltet.

Das

gilt, wenn an mindestens drei

aufeinanderfolgenden Tagen vom DWD eine

Hitzewarnung der Stufe 1 (starke Wärmebelastung)

vorhergesagt wird. Bei der sogenannten HOTline

erreicht man während der regulären

Öffnungszeiten des Kreises Ärztinnen und Ärzte

des Gesundheitsamts, die gesundheitliche Fragen

zum Hitzeschutz direkt beantworten.

Bei

der Stadt Wesel ist das Thema „Hitze“ im

Klimaschutzmanagement angesiedelt. Es wird dort

im Team ganzheitlich und interdisziplinär mit

anderen Themen der Klimafolgenanpassung

besprochen. Außerdem besteht bereits seit

mehreren Jahren die interdisziplinäre

Arbeitsgruppe Baumpflanzungen Sie tagt alle zwei

Wochen. Alleine in den letzten Jahren konnten

mehrere Hundert Bäume gepflanzt werden. Außerdem

wurden zahlreiche Projekte zur

Starkregen(vorsorge), Bodenentsiegelung,

Grünflächenplanung und zur Steigerung der

Biodiversität gemeinsam erarbeitet und

umgesetzt.

Beispiele: Pikopark

Hugo-Becker-Straße, Entsiegelung ehem.

Rollschuhbahn, Bürgergärten Büderich,

777-Jahre-Wald, Ereigniswälder (Aue und

Obrighoven), außerdem zahlreiche Baumpflanzungen

auf Spielplätzen, Friedhöfen, Grünflächen sowie

entlang von Straßen und Wegen.

Flyer und

Karte „Kühle Orte“

Die „Kühle-Orte-Karte“ für

das Weseler Stadtgebiet soll den Bürger*innen

die Suche nach kühlen Orten und Plätzen im

Stadtgebiet erleichtern, aber auch generell für

das Thema „Hitze“ sensibilisieren. Im Ergebnis

benennt die „Kühle-Orte-Karte“ die Kategorien

Parks, Grünanlagen, Wasserspielplätze,

Trinkbrunnen und öffentliche WCs.

Im

Herbst 2024 hat die SPD-Fraktion im Haupt- und

Finanzausschuss angeregt, einen Flyer zu

entwickeln, der einen Überblick zu kühlen Orten

geben soll. Die gedruckte Flyer-Version enthält

einen Kartenausschnitt des Innenstadtbereichs

der Stadt Wesel. In der Online-Karte ist das

gesamte Stadtgebiet abgebildet.

Neben einer

online abrufbaren digitalen Version ist der

Flyer u. a. im Rathaus, in der Stadtinformation

und im Mehrgenerationenhaus erhältlich.

Einladung zur Informationsveranstaltung:

Wasserstoffnetz für Unternehmen in Dinslaken

Im Zuge des geplanten Ausbaus der

Wasserstoffinfrastruktur im Kreis Wesel lädt die

Stadt Dinslaken interessierte Unternehmen

herzlich zu einer Informationsveranstaltung ein.

Die Veranstaltung findet am Montag, 14. Juli

2025, von 10:00 bis ca. 12:00 Uhr im Raum

Niederrhein der Kathrin-Türks-Halle in

Anwesenheit von Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel statt.

In Fachvorträgen

vermitteln Vertreter*innen von Thyssengas

Informationen zum Zugang zum Wasserstoffkernnetz

sowie zu den organisatorischen

Rahmenbedingungen. Zudem stellt die Benteler

Steel/Tube GmbH ihre Dekarbonisierungsstrategie

vor und geht auf die Vorteile eines möglichen

gemeinsamen Netzanschlusses mit weiteren

Unternehmen in Dinslaken ein.

Eine

Dekarbonisierungsstrategie ist ein Plan, der

darauf abzielt, die Emissionen von

Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen zu

reduzieren, um den Klimawandel zu bekämpfen und

eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Die Veranstaltung dient als Plattform für

einen frühzeitigen Austausch und zur Vernetzung

der Unternehmen. Eingeladen sind insbesondere

Unternehmen, die aktuell fossile Energieträger

nutzen und sich mit alternativen,

zukunftsfähigen Energieformen befassen möchten.

Um eine Rückmeldung zur Teilnahme wird

gebeten. Anmeldungen sind per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@dinslaken.de oder

telefonisch unter 02064 66258 möglich. Aber auch

spontane Besuche sind möglich.

Neues Amtsblatt

Am 8. Juli 2025 ist

ein neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken

erschienen. Es informiert über 28 Grabstätten

auf dem Friedhof Im Nist, auf dem Parkfriedhof

und auf dem Waldfriedhof Oberlohberg. Hier

werden Angehörige gesucht, die die jeweiligen

Grabstätten fortführen.

Betroffene

Bürger*innen können sich bei Fragen an

die Friedhofsverwaltung auf dem Parkfriedhof

(Flurstraße 32) wenden. Telefonisch ist sie

unter der Nummer 02064-606118 erreichbar. Die

Amtsblätter der Stadt Dinslaken können auch

online eingesehen werden.

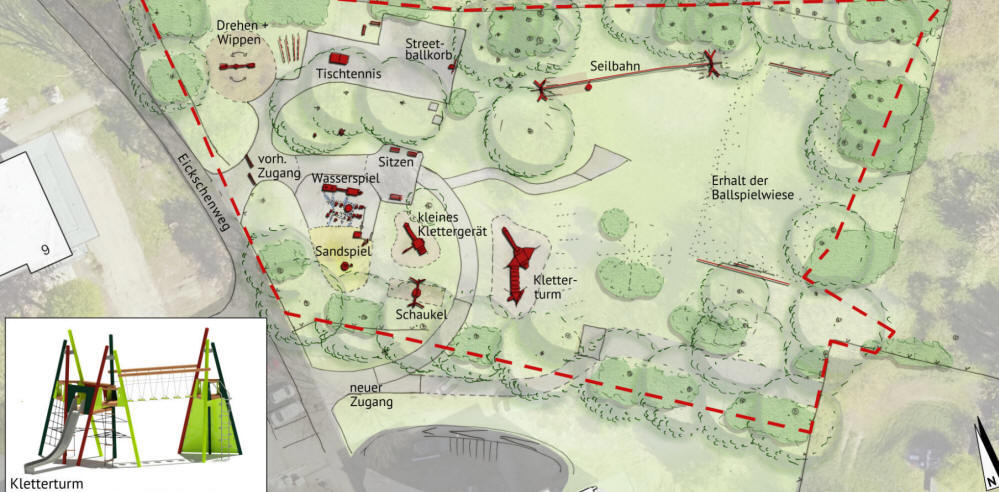

Mehr Spaß am Eickschenweg in Moers: Bau des

neuen Spielplatzes beginnt

Noch ist

es ruhig auf dem Spielplatz am Eickschenweg in

Rheinkamp. Doch das wird sich bald ändern: Ab

Ende Juli rollen die Bagger an, denn hier

entsteht ein ganz neues Paradies für Kinder und

Jugendliche. Der Platz wurde zuletzt im Jahr

2000 umgebaut.

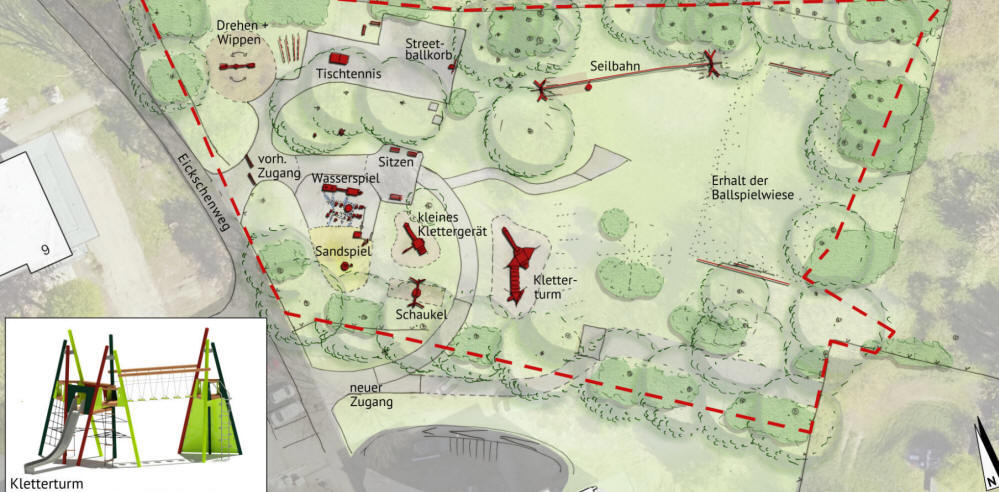

So werden die Spielgeräte auf dem Platz

aufgebaut. (Grafik: pst).

Viele

Spielgeräte mussten aus Sicherheitsgründen

entfernt werden. Jetzt bekommt das Gelände nicht

nur neue, sondern auch einen Zugang vom Ende der

Rheinhold-Büttner-Straße – möglich gemacht durch

eine enge Zusammenarbeit mit Vivawest, die die

Fläche zur Verfügung stellt. Mit dem Umbau wird

der Spielplatz Eickschenweg wieder zu dem, was

er sein soll: ein lebendiger Treffpunkt für

Kinder, Jugendliche und Familien im Quartier.

Angebote für alle Altersklassen

Damit

sich der Platz sich in das Wohnquartier einfügt,

wurden bereits im Winter Sträucher entfernt. So

wirkt er nicht mehr wie ein abgeschlossener

Raum. Die Aufteilung bleibt dabei wie gehabt:

hinten das große Rasenfeld zum Ballspielen, im

Norden der Jugendbereich mit Tischtennisplatte

und Streetballkorb. Dort wird es künftig auch

gemütliche Bänke und ein neues Drehgerät geben –

besonders für Teenager gedacht.

Ein

echter Hingucker entsteht zwischen

Sandspielbereich und Rasenfeld: ein großes

Klettergerät mit Netzen, Leitern, Kletterwand

und hoher Rutsche – ideal für Kinder im

Grundschulalter. Für die Kleineren wird es in

direkter Nähe ein eigenes Kletterpodest mit

kleiner Rutsche geben.

Barrierefreier

Sand- und Wasserspielbereich

An den Rändern

des Spielplatzes warten weitere Highlights: eine

Seilbahn im Norden und eine Nestschaukel im

Süden. Der Sand- und Wasserspielbereich wird

barrierefrei gestaltet. Die Pumpe wird so

versetzt, dass das Wasser in leicht zugängliche

Spieltische fließt. Von dort geht’s durch Rinnen

in den Sand. Wer lieber zuschaut oder eine Pause

braucht, kann auf den neuen seniorengerechten

Bänken mit Lehne Platz nehmen.

Die

Bauarbeiten starten Mitte Juli und sollen bis

Ende 2025 abgeschlossen sein. Die große

Eröffnung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Insgesamt investiert die Stadt Moers rund

330.000 Euro in das Projekt. Die Vivawest

Stiftung gGmbH unterstützt u. a. die Seilbahn

finanziell.

Moers: Skimboarding,

BMX & mehr - Trendsport zum Ausprobieren in den

Ferien

Flachwasser, ein

spezielles Board und jede Menge Bewegung: Beim

Skimboarding gleitet man mit Anlauf über eine

nasse Fläche und führt über eine Rampe Tricks

aus – ein rasanter Sommersport, der nun auch in

Moers ausprobiert werden kann.

Erstmals kann man in Moers Skimboarding

ausprobieren. Dafür wird ein Skimpool im

Skatepark aufgebaut. (Foto: Skimhomies)

Hierfür wird ein Skimpool im Skatepark Moers

aufgebaut. Gemeinsam mit zwei weiteren Workshops

– ‚BMX Dirtbike an den BBQ Trails‘ und

‚BMX/Dirtbike im Skatepark‘ – gehört

‚Skimboarding‘ zum Projekt ‚Urban Moves –

Trendsport im öffentlichen Raum‘.

Es

geht damit nach dem Skatepark-Opening ‚360

(G)Rad‘ in die nächste Runde. Die

Sommer-Workshops werden wieder vom Kinder- und

Jugendbüro der Stadt Moers in Kooperation mit

der Streetbox des Caritasverbands Moers-Xanten

e. V. umgesetzt und mit 18.000 Euro aus Mitteln

des Kinder- und Jugendförderplans des Landes NRW

finanziert.

Sie sind Teil des

umfangreichen Ferienprogramms ‚Try Days‘ von der

Streetbox. Angebot für Ältere „Ich freue mich

sehr über die Förderzusage des Landes, da wir so

gezielt Projekte über die regulären Angebote der

offenen Kinder- und Jugendarbeit hinaus

durchführen können“, sagt Lena Brandau, Leiterin

des Kinder- und Jugendbüros.

„Uns ist

wichtig, dass Jugendliche in Bewegung kommen,

Neues ausprobieren und ohne Leistungsdruck

zeigen können, was in ihnen steckt. Das Ganze

mitten in der Stadt und mit viel Spaß.“ Die

durch Urban Moves geförderten Workshops richten

sich vor allem an ältere Kinder und Jugendliche.

‚Try Days‘ hält noch weitere sportliche und

kreative Angebote bereit.

Und Urban

Moves läuft weiter: Im Herbst ist ein Event an

der Dirtbahn geplant. Im Winter folgen Workshops

in Jugendeinrichtungen. 2026 endet das Projekt

mit einer großen Abschlussveranstaltung.

Skimboarding steht am 30. Juli und 13. August

auf dem Programm, BMX/Dirtbike BBQ Trails am 1.

und 4. August und BMX/Dirtbike im Skatepark am

15. August. Alle Infos, weitere Termine und

Anmeldung unter: https://streetbox-moers.de.

Stadt Kleve sucht Wahlhelferinnen und

Wahlhelfer für die Kommunalwahl

Am

14. September 2025 findet in Kleve die

Kommunalwahl statt.

Um einen reibungslosen

Ablauf der Wahlhandlung sowie der

Stimmauszählung zu gewährleisten, sucht die

Stadt Kleve für den Wahlsonntag am 14. September

sowie für eine etwaige Stichwahl am 28.

September 2025 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und

Wahlhelfer.

Wort "Wahlen" aus Menschen zusammengestellt

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unterstützen das

Wahlamt der Stadt Kleve bei der Durchführung der

Wahlhandlung am Wahltag sowie bei der

anschließenden Auszählung der abgegebenen

Stimmen in insgesamt 44 Urnenwahlräumen und 22

Briefwahlräumen. In den Urnenwahlräumen stehen

sie den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern

bei Fragen zur Seite, geben die Stimmzettel aus

und überwachen den ordnungsgemäßen Ablauf des

Wahltages vor Ort.

Voraussetzung für die

ehrenamtliche Tätigkeit ist die Vollendung des

16. Lebensjahres und der Besitz der deutschen

Staatsangehörigkeit oder der Staatsangehörigkeit

eines anderen EU-Mitgliedsstaates.

Für

ihren Einsatz erhalten die ehrenamtlichen

Helferinnen und Helfer ein Erfrischungsgeld. Zur

Kommunalwahl am 14. September 2025 beträgt das

Erfrischungsgeld je nach ausgeübter Funktion

zwischen 50 und 70 Euro. Im Falle einer

Stichwahl am 28. September 2025 wird für die

erneute Unterstützung an diesem Tag ein

zusätzliches Erfrischungsgeld zwischen 75 und 90

Euro gezahlt, wiederum abhängig von der

ausgeübten Funktion im Wahlvorstand.

Interessierte Personen finden alle Informationen

zur Kommunalwahl, zur Tätigkeit als Wahlhelferin

oder Wahlhelfer und die Online-Anmeldung auf

www.kleve.de/wahl sowie den dort verlinkten

Unterseiten. Für Fragen und telefonische

Registrierungen ist das Wahlamt unter

02821/84-555 erreichbar.

Die Stadt Kleve

hofft auf zahlreiche freiwillige Meldungen von

Bürgerinnen und Bürgern und bedankt sich bereits

im Voraus für die Unterstützung!

Regionalrat stellt Weichen für eine geordnete

Windenergienutzung in der Region

Der Regionalrat Düsseldorf hat am 10.07.2025 die

neuen regionalplanerischen Festlegungen für

Windenergieanlagen beschlossen. Sofern diese

nach dem nun anstehenden Anzeigeverfahren bei

der Landesplanungsbehörde wirksam werden, ist

damit eine geordnete Windenergienutzung in der

ganzen Region sichergestellt.

Windenergieanlagen sind dann nur noch in den vom

Regionalrat oder den Räten der Kommunen

beschlossenen Windenergiegebieten

bauplanungsrechtlich privilegiert. Damit tritt

eine hohe Planungssicherheit in der Region ein.

Windenergieanlagen in umwelt- und raumbezogen

kritischen neuen Standortbereichen – also

außerhalb der geplanten Bereiche – können so

kaum noch genehmigt werden.

Zugleich

ist über die planerisch festgelegten

Windenergiebereiche sichergestellt, dass den

Belangen der Energiesicherheit und des

Klimaschutzes hinreichend Rechnung getragen

wird. Regierungspräsident Thomas Schürmann lobte

nicht nur das Ergebnis, sondern auch den

dahinterstehenden Prozess.

„Ich danke

allen, die sich in das komplexe und

anspruchsvolle Verfahren eingebracht haben –

auch wenn nicht allen Anregungen gefolgt werden

konnte. Das hat sehr dazu beigetragen, dass der

Regionalrat nach intensiver Prüfung und Beratung

den aktuellen Entwurf beschließen konnte.

Positiv hervorzuheben sind aus meiner Sicht die

immer sehr sachlichen, fachkundigen und an den

Erfordernissen der ganzen Region orientierten

Diskussionen im Regionalrat. Damit leistet

unsere Region einen wichtigen Beitrag zur

Energiewende und für den Klimaschutz “

Bundesweit laufen entsprechende

Windenergieplanungen oder sind bereits

abgeschlossen. Denn über das

Windenergieflächenbedarfsgesetz des Bundes und

dessen Umsetzung durch die Länder wird

sichergestellt, dass alle Regionen ihren

entsprechenden Beitrag zur künftigen

Energieversorgung leisten.

Im

Vergleich zur Fassung, die dem

Aufstellungsbeschluss der 18.

Regionalplanänderung vom 20.06.2024 zu Grunde

lag, gab es bereits im Frühjahr 2025

umfangreiche Änderungen der geplanten

Festlegungen und Regelungen. Substantiell

reduziert wurden z.B. die geplanten WEB im

Reichswald und in der Umgebung des Reichswaldes.

Reduktionen gab es aber auch in weiteren Teilen

des Kreises Kleve und des Kreises Viersen.

Stark verringert wurden ferner die geplanten

WEB im Rhein-Kreis Neuss (vor allem in Jüchen,

Grevenbroich und Rommerskirchen, aber auch in

Korschenbroich). Hinzu kamen Reduktionen in

Mönchengladbach und dem Kreis Mettmann – bei

Letzterem insbesondere in der Stadt Mettmann. Es

wurden aber auch kleinere Flächen ergänzt,

beispielsweise im Süden von Weeze auf Anregung

der Kommune.

Weitere Informationen zur

Beratung im Regionalrat finden Sie hier:

https://www.regionalrat-duesseldorf.nrw.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQzuxVeiVE_JugkNqTLqTXM

Hinweis: Die Planungsregion Düsseldorf setzt

sich zusammen aus den Kreisen Kleve, Mettmann

und Viersen, dem Rhein-Kreis Neuss und den

Städten Düsseldorf, Mönchengladbach, Krefeld,

Wuppertal, Solingen und Remscheid .

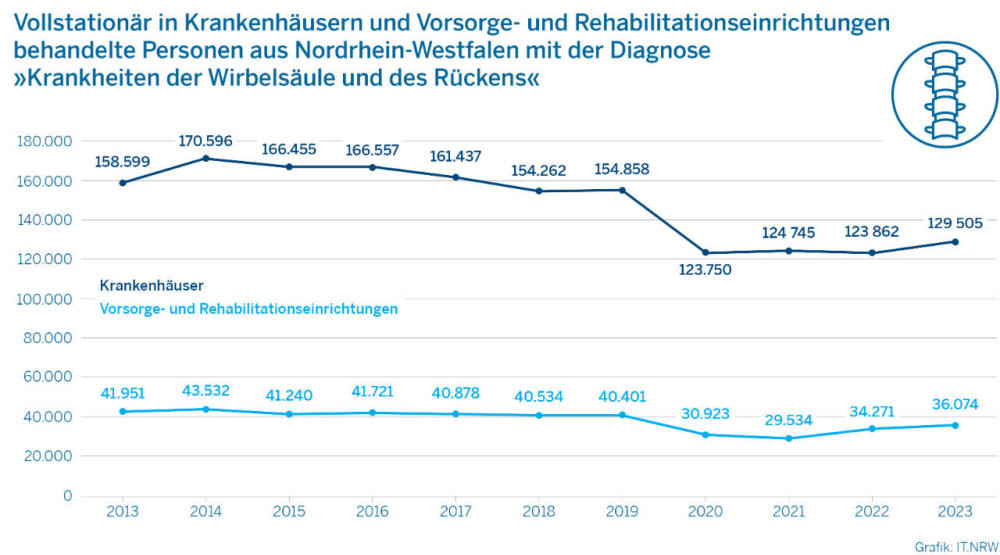

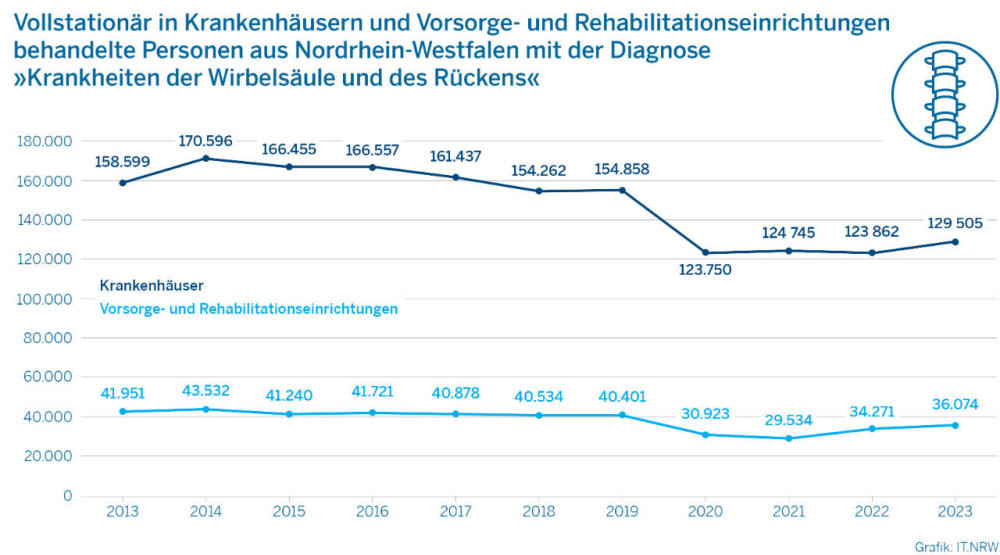

NRW: Krankenhausbehandlungen wegen

Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens 2023

um 4,6 % gestiegen

* Zahl der

behandelten Personen bleibt nach Corona auf

niedrigem Niveau.

* Behandlungsquote in

Herne mit 1.966 je 100.000 Einwohnern am

höchsten.

* Anstieg von 5,3 % bei den

vollstationären Reha-Behandlungen.

Im

Jahr 2023 wurden 129.505 Menschen aus

Nordrhein-Westfalen wegen Krankheiten der

Wirbelsäule und des Rückens vollstationär im

Krankenhaus behandelt. Darunter fallen

Deformitäten oder Verschleißerscheinungen der

Wirbelsäule, Bandscheibenschäden und

Rückenschmerzen, die nicht auf die zuvor

genannten Erkrankungen zurückzuführen und auch

nicht psychogen sind.

Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, waren das 4,6 %

mehr als ein Jahr zuvor, aber 18,3 % weniger als

im Jahr 2013. Nach einem starken Rückgang der

Behandlungsfälle um 20,1 % im ersten Jahr der

Corona-Pandemie blieben die Behandlungsfälle in

den Jahren 2021 mit +0,8 % und 2022 mit −0,7 %

auf diesem niedrigeren Niveau. Ob dies ggf. mit

einer Zunahme ambulanter Behandlungen begründet

ist, kann die Statistik nicht belegen.

Durchschnittsalter lag bei 61,6 Jahren, mehr

als die Hälfte waren Frauen

Mit 45,4 % der

Patientinnen und Patienten waren etwa ähnlich

viele Patientinnen und Patienten im Alter von 40

bis unter 65 Jahren wie in der Altersgruppe

65 Jahre und älter mit 43,4 % vertreten. Das

Durchschnittsalter der behandelten Personen lag

bei 61,6 Jahren. Mit 55,0 % der 2023 behandelten

Personen waren etwas mehr als die Hälfte Frauen.

Im Durchschnitt verblieben die

Patientinnen und Patienten 6,3 Tage im

Krankenhaus. Höchste Behandlungsquote in Herne –

niedrigste Quote in Münster Die höchste Quote

der Behandlungsfälle in Krankenhäusern wegen

Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens gab

es 2023 in Herne mit 1.966 je 100.000

Einwohnerinnen und Einwohner, gefolgt von

Gelsenkirchen mit 1.299 und dem Kreis

Recklinghausen mit 1.271.

Am geringsten war

die Quote in Münster mit 312 Behandlungsfällen

je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, in

Bielefeld mit 330 und im Kreis Gütersloh mit

367.

Anstieg auch bei vollstationären

Reha-Behandlungen von Krankheiten der

Wirbelsäule und des Rückens

Die Zahl der im

Jahr 2023 wegen Krankheiten der Wirbelsäule und

des Rückens in Vorsorge- oder

Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100

Betten vollstationär behandelten Menschen aus

NRW lag bei 36.074. Das war ein Anstieg von

5,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber 2013

ging die Anzahl der Behandlungen um 14,0 %

zurück.

Wie bei den

Krankenhausbehandlungen gab es bei den

vollstationären Reha-Behandlungen mit 56,5 %

etwas mehr Patientinnen als Patienten. Im

Gegensatz zur Altersverteilung bei den

Krankenhausbehandlungen waren 68,0 % der

Behandelten im Reha-Bereich im Alter von 40 bis

unter 65-Jahren. Somit lag das

Durchschnittsalter mit 58,3 Jahren bei den Rehas

etwas niedriger. Die durchschnittliche

Verweildauer betrug 23,4 Tage.

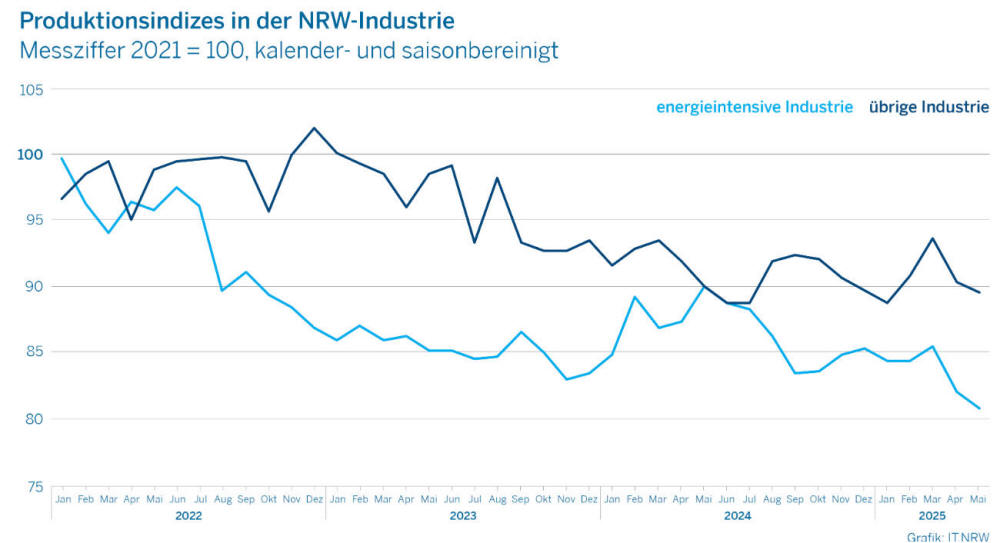

NRW-Industrie: Energieintensive Produktion im

Mai 2025 um 1,5 % gesunken

*

Produktionsrückgang in der übrigen Industrie um

0,9 %.

* Chemie sowie Metallerzeugung und

-bearbeitung mit Produktionseinbußen.

*

Rückläufige Werte im Vergleich zu Februar 2022

sowohl in der energieintensiven als auch in der

übrigen Industrie.

Die Produktion der

NRW-Industrie ist im Mai 2025 nach vorläufigen

Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt um

1,0 % gegenüber April 2025 gesunken. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, sank die

Produktion in den energieintensiven

Wirtschaftszweigen um 1,5 %. Die Produktion in

der übrigen Industrie war gegenüber dem

entsprechenden Vormonat um 0,9 % niedriger.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die

Produktion um 4,0 %; die der energieintensiven

Industrie sank um 10,0 %. Die Produktion in der

übrigen Industrie ging um 0,5 % zurück. Chemie

mit Produktionseinbußen von 2,9 % – Kokerei und

Mineralölverarbeitung mit einem Plus von 7,6 % .

Im Vergleich zu April 2025 waren in NRW für

die energieintensiven Branchen im Mai 2025

unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten:

Innerhalb der energieintensiven Branchen wurde

für die chemischen Industrie ein

Produktionsrückgang von 2,9 % (−11,5 % ggü. dem

Vorjahresmonat) ermittelt.

In der

Metallerzeugung und -bearbeitung sank die

Produktion um 2,3 % (−10,5 % ggü. dem

Vorjahresmonat). Die Kokerei und