|

Samstag, 28., Sonntag, 29. Juni 2025

Verband Wohneigentum kritisiert

Stromsteuer-Beschluss "Regierung verspielt

Vertrauen"

Der gemeinnützige Verband Wohneigentum

kritisiert in aller Schärfe den Beschluss der

Bundesregierung, die Stromsteuer nur für

Industrie und Landwirtschaft abzusenken und

Verbraucher*innen von dieser Entlastung

auszunehmen. "Das ist den Bürgerinnen und

Bürgern nicht vermittelbar, die seit Jahren

unter steigenden Kosten leiden und dringend

Entlastung bei den Wohnkosten brauchen. Hier

wird eine wichtige Chance vertan", erklärt

Verbandspräsident Peter Wegner.

Wegner

warnt: "Wer seine Regierungsarbeit mit

kassierten Wahlversprechen und einem Bruch des

Koalitionsvertrags beginnt, verspielt Vertrauen

und leistet Politikverdrossenheit Vorschub."

Der gemeinnützige Eigentümerverband fordert

dringend dazu auf, den Koalitionsvertrag

einzuhalten und die Stromsteuer für alle auf das

europäische Mindestmaß zu senken. Die

Energie-Transformation im Gebäudebereich werde

vor allem in Richtung Strom gedacht, so Wegner,

"eine Stromkosten-Entlastung kann die

Energiewende unterstützen, die sich sonst viele

nicht werden leisten können."

„WasserVision – Wasser ist Leben“:

Nachhaltigkeitsbildung in Wesel

Am

Dienstag, 24. Juni 2025, war die bundesweite

Bildungsveranstaltung „WasserVision – Wasser ist

Leben.“ zu Gast in Wesel. Rund 390 Schülerinnen

und Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums

setzten sich im Bühnenhaus der Stadt Wesel

intensiv mit dem Thema Wasser als zentrale

Lebensgrundlage auseinander.

Der Kreis Wesel, Fachdienst Umwelt und die

Fachstelle Europa und nachhaltige

Kreisentwicklung, unterstützte das

Bildungsprojekt gemeinsam mit der Weseler STAR

Piping Systems GmbH und unterstreicht damit die

Bedeutung eines nachhaltigen und

verantwortungsvollen Umgangs mit der Ressource

Wasser – lokal wie global.

Die interaktive Veranstaltung vermittelte Wissen

zu Wasserverbrauch, -verschmutzung, Klimawandel

und globaler Gerechtigkeit mit dem Ziel,

Jugendliche zu sensibilisieren und zu

motivieren, sich aktiv für eine zukunftsfähige

Wasserwirtschaft einzusetzen.

Moers: Hitze zu Wochenbeginn wirkt auf

Abfallabfuhr - Abfalltonnen und gelbe Säcke

sollten zu Wochenbeginn ab sechs Uhr an Straßen

stehen

Für die kommende Woche

erwarten Meteorologen auch am Niederrhein

hochsommerliche Bedingungen. Bei gerade zu

Wochenbeginn angekündigten Temperaturen jenseits

der 30-Grad-Marke lauern besonders bei

körperlichen Arbeiten im Freien Gefahren. Um

denen vorzubeugen, wird die ENNI Stadt & Service

Niederrhein (Enni) vom kommenden Montag, 30.

Juni 2025 bis einschließlich Mittwoch, 2. Juli

2025 die Arbeitszeiten in der Abfallentsorgung

anpassen.

Dann werden die Müllwerker

bereits um sechs Uhr in ihre Touren durch das

Stadtgebiet starten, wo sie täglich bis zu 1.000

Abfalltonnen leeren. Der zuständige

Abteilungsleiter Ulrich Kempken bittet daher

anders als sonst üblich, die Abfalltonnen für

den Restabfall, das Altpapier und die Bioabfälle

bereits abends zuvor oder am Abfuhrtag bis sechs

Uhr an die Straßen zu stellen.

Auch

Sperrgut und gelbe Tonnen und Säcke sollten dann

ausnahmsweise früher herausgestellt sein. „Ich

denke, dass Moerser uns in dieser Situation

unterstützen“, dankt Kempken Bürgern schon jetzt

für das Verständnis, wenn es früh morgens

eventuell etwas lauter als üblich wird.

Notfallsanitäterschule für den Kreis

Wesel wurde auf den Weg gebracht

Der Kreis Wesel ist seinem Ansinnen, eine

Notfallsanitäterschule im Kreisgebiet

anzusiedeln, ein großes Stück weitergekommen.

Nach intensiver Vorbereitung konnte am Montag,

23. Juni, dem Ausschuss für Gesundheit,

Bevölkerungs- und Verbraucherschutz der Entwurf

eines Gründungsvertrags präsentiert werden.

Die Notfallsanitäterschule entsteht in

Kooperation mit der Stiftung Krankenhaus

Bethanien. Sie wird in deren Räumlichkeiten in

Moers errichtet werden und ab dem

Ausbildungsjahr 2026 eine auf den Kreis und

seine Bedürfnisse abgestimmte Ausbildung von

Notfallsanitätern ermöglichen. Diese wichtige

Entwicklung wurde vom Fachausschuss einstimmig

befürwortet.

Die weitere Beratung

erfolgt im Kreisausschuss und Kreistag. Der

Kreistag wird am Donnerstag, 10. Juli,

abschließend über das Vertragswerk abstimmen.

Notfallsanitäter gehören zur Standardbesatzung

von Rettungsfahrzeugen. Sie sind für die

medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten

zuständig und führen eigenständig diagnostische

Maßnahmen durch.

Sie leisten erweiterte

medizinische Hilfe und koordinieren den

Transport ins Krankenhaus. Sowohl die Stadt

Moers als auch der DRK Kreisverband Niederrhein

e. V. können sich grundsätzlich vorstellen, ihre

Notfallsanitäter künftig an der kreiseigenen

Schule ausbilden zu lassen. Die Schule wird

allen interessierten Akteuren im Rettungsdienst

offenstehen.

50 Jahre Kreis Wesel: Jetzt Kopfweiden

Bonsai gewinnen!

Im Rahmen seines Jubiläumsjahres verlost der

Kreis Wesel insgesamt fünf Bonsai Versionen des

Kreis Weseler Wappenbaums: der Kopfweide. Das

Gewinnspiel läuft von Montag, 30. Juni 2025, bis

Freitag, 4. Juli 2025. Teilnehmende

(Mindestalter 18 Jahre) müssen begründen, warum

gerade Sie einen Kopfweiden-Bonsai erhalten

sollten.

Die Gewinner werden ausgelost.

Das Gewinnspiel sowie die Teilnahme- und

Datenschutzbedingungen werden ab dem 30. Juni

2025 unter https://beteiligung.nrw.de/k/-L13jp7TVfrei

geschaltet. Landrat Ingo Brohl: „Die Kopfweide

ist weit mehr als nur ein Baum – sie ist ein

lebendiges Symbol für unsere niederrheinische

Heimat und steht wie kaum etwas Anderes für die

Natur- und Kulturlandschaft im Kreis Wesel.

Gerade im Jubiläumsjahr ist es uns ein

Anliegen, dieses besondere Stück Heimat auf ganz

persönliche Weise erlebbar zu machen. Mit

unseren Kopfweiden-Bonsais bringen wir ein

kleines, aber bedeutungsvolles Stück

Kreisgeschichte direkt zu den Menschen.“

Eingetopft sind die Kopfweiden-Bonsais in

individuelle Tontöpfe, die von den Schülerinnen

und Schülern der kreiseigenen Förderschulen

Hilda-Heinemann-Schule (Moers), Bönninghardt

Schule (Alpen) und der Schule am Ring (Wesel)

haben im Rahmen ihres Kunst-Unterrichts

angefertigt wurden.

Die Gewinner werden

per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt und

können dann ihre Bonsais bei der Kreisverwaltung

in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel,

abholen.

Kopfweiden-Bonsai

Wesel: Auch mit Gerüst und Bildfolie ein

historisch anziehender Anlaufpunkt – Arbeiten am

Berliner Tor beginnen

Seit einigen Tagen laufen die vorbereitenden

Arbeiten für die Sanierung des Gesimses am

Berliner Tor. Dazu wird derzeit an der Ostseite

des bekannten Weseler Baudenkmals ein

Fassadengerüst montiert. Dieses Gerüst

ermöglicht den Fachfirmen einen gefahrlosen

Zugang zu den beschädigten Stellen.

Um

den optischen Eindruck des Tores zu erhalten,

wird das Fassadengerüst mit einer Bildfolie

versehen. So können Gäste sowie Weselerinnen und

Weseler den Anblick ungestört genießen. Hinter

der Folie beginnen Anfang Juli die Arbeiten, die

schließlich in einer Sanierung des Gesimses

münden werden.

Der erste Bauabschnitt

wird voraussichtlich bis in den Herbst dauern.

Anschließend werden auf Grundlage der gewonnenen

Erkenntnisse die weiteren Schritte geplant und

umgesetzt. Trotz Gerüst und Bauarbeiten gastiert

das beliebte Brauprojekt weiterhin im Berliner

Tor. Aufgrund des Gerüsts erfolgt der Zugang

jedoch über die Westseite, also aus Richtung der

Fußgängerzone.

Bahnhof

Dinslaken: Bahnsteigerneuerung startet Anfang

Juli

Neubau des Bahnsteigs an Gl. 1/2

•

Fertigstellung des Bahnhofs im kommenden Jahr

• Investition durch Bund, VRR und DB in Höhe

von rund acht Mio. Euro

Die Deutsche Bahn (DB) startet Anfang Juli mit

der Bahnsteigerneuerung am Dinslakener Bahnhof,

der 1856 eröffnet wurde. Baufachleute der DB

beginnen mit der Erneuerung des Bahnsteigs an

Gleis 1/2. Der Bahnsteig wird auf einer Länge

von rund 220 Metern modernisiert und behält

seine Höhe von 76 cm, um einen stufenfreien

Zustieg in die Züge zu ermöglichen. Der

Bahnsteig erhält eine komplett neue Ausstattung

mit modernen Sitzgelegenheiten und Vitrinen.

Auch das Bahnsteigdach wird auf der gesamten

Länge erneuert. Die Bauteams sanieren auch die

Treppe, die aus der Unterführung zum Bahnsteig

an Gleis 1/2 führt.

Insgesamt investieren

der Bund, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und die

Deutsche Bahn rund acht Millionen Euro in die

Modernisierung.

Dinslakens

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel zeigt sich

mit den Ergebnissen für eine Verbesserung der

Situation am Bahnhof vorerst zufrieden. Kurz

nach Ihrem Amtsantritt hatte sie mit

Unterstützung der Bundestagsabgeordneten und

ehemaligen Bürgermeisterin der Stadt Dinslaken

Sabine Weiß, dem Landtagsabgeordneten Stefan

Zimkeit und Mitarbeitenden aus der

Stadtverwaltung persönliche Gespräche mit der

Deutschen Bahn geführt, um eine Verbesserung der

Situation am Bahnhof herbeizuführen. „Als

ehemalige Berufspendlerin die täglich auf den

Zugverkehr nach Düsseldorf angewiesen war, fand

ich den Zustand unseres Bahnhofs schon damals

eine Zumutung.

In vielen Gesprächen und

Arbeitsterminen wurden gute Lösungen für den

Bahnhof und das Empfangsgebäude erarbeitet.

Erste Verbesserungsmaßnahmen werden bereits

umgesetzt. Mit den Plänen für die Restaurierung

des gesamten Bahnhofsgebäudes bin ich sehr

zufrieden. Probleme bereitet aktuell die

schwierige Haushaltssituation der Stadt

Dinslaken. Trotz der schwierigen Finanzlage der

Stadt halten wir an diesen Plänen fest. Wir

benötigen Investitionen in die Zukunft, auch in

finanziell schwierigen Zeiten. Der Bahnhof ist

für viele Menschen in unserer Stadt ein Ort, den

sie täglich aufsuchen, und auch das Eingangstor

für Gäste unserer Stadt.

Sie gewinnen

hier am Bahnhof, den ersten Eindruck von unserer

Stadt. Mir ist es ein großes Anliegen, dass sich

sowohl die Dinslakenerinnen und Dinslakener als

auch unsere Gäste am Bahnhof sicher und

willkommen fühlen. Die Nachteile durch die

Baustelle nehmen viele Menschen in unserer Stadt

sicherlich gerne in Kauf, wenn nun endlich erste

Verbesserungen am Bahnhof dadurch erreicht

werden.“

Auswirkungen auf den Zugverkehr

Für die Bahnsteigarbeiten sind Sperrpausen

notwendig, also Zeiten, in denen keine Züge

fahren. Hierfür können die Bauteams die

geplanten Sperrungen während der Bauarbeiten auf

der Ausbaustrecke zwischen Emmerich und

Oberhausen nutzen. Von Freitag, 27. Juni, bis

Sonntag, 24. August, ist die Strecke zwischen

Oberhausen Hbf und Wesel bzw. Bocholt / Arnhem

Centraal komplett gesperrt.

Die Züge der

Linien RE 5 (RRX, National Express), RE 19

(VIAS) und RE 49 (DB Regio) fallen auf dem o.g.

Abschnitt aus. Als Ersatz fahren Busse. Die

konkreten Auswirkungen auf den Zugverkehr finden

Sie hier.

Die Fahrplanänderungen sind in den

Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn

enthalten und werden über Aushänge an den

Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie

unter bahn.de sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist

Baulärm leider nicht zu vermeiden. Wir bitten

die Reisenden und Anwohner:innen um Verständnis.

Auswirkungen auf das Bahnhofsumfeld

Die

Baumaßnahme soll bis August 2026 andauern. In

dieser Zeit wird es immer wieder

unterschiedliche Baupausen geben. Mit möglichen

Einschränkungen muss jedoch während der gesamten

Zeit gerechnet werden.

Die Arbeiten

erfolgen straßenseitig von der Bahnstraße aus.

Die bauausführende Firma nutzt dafür mehrere

Flächen der Stadt Dinslaken für die

Baustelleneinrichtung und zur Lagerung

verschiedener Güter. Auch die Fläche des

Parkplatzes am Sendemast in der Bahnstraße und

ein Teil des Wendehammers in der Bahnstraße

werden mitgenutzt.

Während der Maßnahme

werden in diesen Bereichen daher keine

Stellplätze zur Verfügung stehen.

Ersatzstellplätze werden auf der ehemaligen

Wendeschleife der Straßenbahn, westlich des

Empfangsgebäudes, angeboten. Dazu wird die

Fläche in den kommenden Wochen Stück für Stück

hergerichtet und mit einer Schotterschicht

versehen.

Die hier entstehenden

Stellplätze werden entsprechend markiert.

Die Stellplätze im Wendehammer der Bahnstraße

sowie auf dem Parkplatz am Sendemast stehen wie

gewohnt zur Verfügung, bis die Ersatzstellplätze

hergestellt und freigegeben sind. Nach Abschluss

der Arbeiten im August 2026 stehen sowohl die

Stellplätze in der Bahnstraße als auch die

Möglichkeiten in der Wendeschleife zum Parken

zur Verfügung.

Verkehrsführung

Im

Zuge der Baumaßnahme wird die Verkehrsführung im

Bereich Bahnhofsplatz und Bahnstraße geändert.

Es erfolgt eine entsprechende Beschilderung im

Straßenraum. Da der Wendehammer der Bahnstraße

während der Baumaßnahme nur einseitig befahrbar

ist, muss die Bahnstraße zwischen Bahnhofsplatz

und der Fläche am Sendemast als Einbahnstraße

ausgewiesen werden. Das Befahren der Bahnstraße

zwischen Wielandstraße bzw.

Wilhelm-Lantermann-Straße und der Fläche am

Sendemast ist in beide Richtungen möglich.

Über das Sanierungsprogramm S3

Die

Deutsche Bahn verfolgt mit einem übergreifenden

Sanierungsprogramm das Ziel, die Bahn bis 2027

wieder auf Kurs zu bringen und somit an die

Wachstumsziele der Strategie „Starke Schiene“

anzuknüpfen. Das Programm setzt drei klare

Prioritäten: Die Sanierung der Infrastruktur,

die Stabilisierung des Bahnbetriebs und die

Stärkung der Wirtschaftlichkeit. Weitere

Informationen zum Sanierungsprogramm finden Sie

auf der Presseseite der Deutschen Bahn.

Weitere Entwicklung des Bahnhofsgebäudes

Das

Bahnhofsgebäude ist Ende 2024 in das

Landesprogramm „Schöner Ankommen in NRW“

aufgenommen worden. Durch die Förderung soll es

gelingen, die Attraktivität der Bahnhofsgebäude

zu steigern. Die Deutsche Bahn hat gemeinsam mit

der Stadt Dinslaken und der

Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG/

NRW.URBAN) ein Grobkonzept erarbeitet, das

aktuell weiterentwickelt wird.

Die

Grobplanung sieht vor, das Empfangsgebäude

grundsätzlich zu erhalten und vollständig zu

sanieren. Die Empfangshalle soll dabei ihren

ursprünglichen Charakter zurückerhalten. Zwei

Flächen zur Versorgung der Reisenden sollen

erhalten bleiben und einen Beitrag zur

attraktiveren Gesamterscheinung des Bahnhofs

leisten.

Teile der ehemaligen Gaststätte

sowie rückwärtige Gebäudeteile sollen für die

Nutzung einer Fahrradstation umgebaut werden.

Die Fahrradstation soll Platz für ca. 450

Fahrräder bieten. Im Obergeschoss des

Empfangsgebäudes ist eine Nutzung durch eine

gemeinnützige Einrichtung mit dem Schwerpunkt

von Integrations- und Bildungskursen vorgesehen.

Große

Blaulichtmeile am Samstag in Wesel

Kreis Wesel feiert 50 Jahre – mit Blaulichtmeile

rund um Kreishaus und Kreisleitstelle. Am 28.

Juni lädt der Kreis Wesel von 11 bis 17 Uhr zur

großen Blaulichtmeile rund um Kreishaus,

Kreispolizeibehörde und Kreisleitstelle an der

Reeser Landstraße in Wesel ein. Anlass ist das

50-jährige Bestehen des Kreises Wesel.

Zahlreiche Polizei-, Feuerwehr- und

Rettungsorganisationen präsentieren sich mit

Einsatzfahrzeugen, Vorführungen, einem bunten

Bühnenprogramm, Führungen durch die Leitstelle

sowie Mitmachaktionen für Kinder. Für das

leibliche Wohl sorgen Food-Trucks und Stände.

Landrat Ingo Brohl: „Ich lade herzlich

ein, die Arbeit unserer Einsatzkräfte hautnah zu

erleben – für die ganze Familie ein spannender

Tag!“ Weitere Infos, das Bühnenprogramm und

Hinweise zur Anreise sind zu finden unter:

www.kreis-wesel.de/veranstaltungskalender/blaulichtmeile-rund-um-das-kreishaus

Landrat Ingo Brohl besucht Projekte der

Grafschaft Moers: Moderner Wohnraum mit sozialem

Anspruch

Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins besuchte Landrat

Ingo Brohl am Mittwoch, 25. Juni 2025, gemeinsam

mit Geschäftsführerin Svenja Zimmermann und der

kaufmännischen Leitung Bianca Riepe von der

Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

vier Wohnprojekte in Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn

und Kamp-Lintfort.

Das erste Projekt

führte nach Sonsbeck, wo zwei moderne und

barrierefreie Neubauten entstanden sind. Danach

wurde ein umfassend saniertes Wohnquartier in

Neukirchen-Vluyn besichtigt. Das Projekt zeigt

beispielhaft, wie Bestandsgebäude mit einem

Fokus auf energetische Sanierung und

sozialverträgliche Mietpreise zukunftsfähig

gemacht werden können. Drittes Ziel war

Kamp-Lintfort.

Dort wurden in einem

bestehenden Quartier drei barrierefreie

Neubauten im Zuge einer gelungen Nachverdichtung

gebaut. „Uns ist es wichtig, dass sich unsere

Neubauprojekte - die mit sozialen Fördermitteln

errichtet werden - weder in der Optik der

Außenhülle des Gebäudes noch im Hinblick auf den

Wohnkomfort im Inneren der Wohnungen vom

freifinanzierten Wohnungsbau unterscheiden.

Wir legen Wert auf eine funktionierende

Nachbarschaft und die hohe Nachfrage bestätigt

uns, dass wir mit unserem Angebot den Wünschen

unserer Kunden entsprechen“, so Svenja

Zimmermann, Geschäftsführerin der Grafschaft

Moers.

Bei allen Projekten kamen

Wärmepumpen flächendeckend zum Einsatz, selbst

bei der Sanierung der älteren Gebäude in

Neukirchen-Vluyn. Wo aufgrund baulicher

Gegebenheiten keine Fußbodenheizung möglich war,

wurden größere Heizkörper installiert, um die

Energieeffizienz dennoch zu gewährleisten.

Abgerundet wurde der Besuch mit einer

Besichtigung eines modernen Studentenwohnhauses

direkt neben der Hochschule Rhein-Waal in

Kamp-Lintfort. Das architektonisch markante

Gebäude in Betonoptik bietet zeitgemäßen und

bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Zudem

wurde in Kamp-Lintfort ein Wohn- und

Geschäftshaus besichtigt, das sich speziell im

Wohnbereich an Studierende richtet.

Landrat Ingo Brohl: „Die Projekte der Grafschaft

Moers zeigen eindrucksvoll, wie

sozialverantwortlicher Wohnungsbau heute

gelingen kann – modern, nachhaltig und für alle

Generationen und Bedarfe gedacht. Besonders

beeindruckt hat mich, mit wie viel Weitsicht

hier sowohl in neue Quartiere investiert als

auch bestehender Wohnraum klug weiterentwickelt

wird. Das ist gelebte Daseinsvorsorge, wie wir

sie am Niederrhein brauchen. Mein großer Dank

gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr

Engagement, mit der Grafschaft gute Projekte

umzusetzen, guten Wohnraum zu betreiben und ein

solides kommunales Unternehmen zu haben.“

Die Grafschaft Moers GmbH ist mit rund 2.200

Wohnungen einer der bedeutendsten Anbieter von

Wohnraum am linken Niederrhein. Seit der

Gründung im Jahr 1954 steht das Unternehmen für

sozialen Wohnungsbau, Nachhaltigkeit und

langfristige Bestandshaltung.

Der Kreis

Wesel ist Mehrheitsgesellschafter der kommunale

Wohnbaugesellschaft, verfolgt aber die

Strategie, dass sich auch die kreisangehörigen

Kommunen als Gesellschafter beteiligen können.

Aktuell sind dies Alpen, Schermbeck,

Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten. Die

Grafschaft verfolgt das Ziel, bezahlbaren

Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu

sichern.

„Wohnraum für alle“ – dieser

Gründungsgedanke prägt bis heute die Arbeit der

Grafschaft. Dabei versteht sich das Unternehmen

als Bindeglied zwischen traditionellen Werten

und modernen Wohnkonzepten: konservativ im Sinne

des Werterhalts, modern im Sinne der

konsequenten Weiterentwicklung.

Neben

dem Neubau und der Bewirtschaftung von Wohnraum

übernimmt die Grafschaft auch Aufgaben im

Bereich Städtebau und Infrastrukturentwicklung.

v.l. Landrat Ingo Brohl, Svenja Zimmermann

(Geschäftsführerin Grafschaft Moers), Bianca

Riepe (Kaufmännische Leitung Grafschaft Moers)

Dinslaken: Optimierte

Sperrmüllanmeldung

Infolge des

kürzlich bereitgestellten digitalen

Serviceportals der Stadt Dinslaken wird das

Dienstleistungsportfolio stetig optimiert und

erweitert. So sind mittlerweile ca. 80 digitale

Dienstleistungen im Serviceportal nutzbar. Einer

von diesen Services ist die digitale

Sperrmüllanmeldung. Dieser Service wurde

entsprechend verbessert.

Das

Antragsformular hat sich daher optisch

verändert, bleibt allerdings, wie gewohnt, über

die bekannten Kanäle (Website, Abfall-App,

Serviceportal) digital verfügbar.

Sperrmüllanmeldungen können somit weiterhin rund

um die Uhr eingereicht werden. Die Nutzung der

digitalen Anmeldung bieten den Vorteil, dass die

Anmelder*innen eine Bestätigungsemail erhalten.

Grundsätzlich ist es beim Sperrmüll wichtig,

Folgendes zu beachten:

- Anmeldung bis

Mittwoch 12 Uhr für die folgende Woche, die

Abholtage für Ihre Straße finden Sie im

Abfallkalender oder in der APP.

-

Haushaltsübliche Mengen, 3m³ also ungefähr so

viel, wie ein halber PKW-Stellplatz

- Der

Sperrmüll muss bis 6:30 Uhr an der Straße

stehen

- Achten Sie darauf, dass der

Sperrmüll frühestens am Vorabend der Abholung

rausgestellt wird

- Melden Sie

Elektrogroßgeräte und Metallgegenstände extra an

- Beachten Sie was in den Sperrmüll darf,

z.B.: Bauschutt, Müllsäcke und Restmüll werden

nicht mitgenommen.

Wesel:

Interkulturelle Tage 2025 - Programm

In Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat der

Stadt Wesel hat die Stadt Wesel ein buntes und

abwechslungsreiches Programm für die

Interkulturellen Tage auf die Beine gestellt.

Die Interkulturellen Tage fördern den

kulturellen Austausch und stärken den sozialen

Zusammenhalt in Wesel. Durch vielfältige

Veranstaltungen wird das Bewusstsein für die

Bedeutung einer multikulturellen Gemeinschaft

geschärft.

Vorstellung des Programms

•

3. Juli 2025

Der Startschuss fällt am

Donnerstag, 3. Juli 2025, mit dem Kino

International. Die Vorstellung beginnt um 15:30

Uhr im Comet Kino Center in der Dudelpassage.

Die Flüchtlingshilfe Wesel e. V. unterstützt

und organisiert diesen Programmpunkt.

Um

17:00 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Ulrike

Westkamp die Ausstellung „Schau mich an –

Gesichter der Vielfalt“ im Rathaus Wesel, 1.

Etage, Flur vor dem Büro der Bürgermeisterin.

Die Ausstellung zeigt 22 eindrucksvolle

Portraits von geflüchteten Menschen aus Wesel

und vereint Bilder mit persönlichen Zitaten und

einfühlsam erzählten Kurzgeschichten.

Sie erzählt von Herkunft und Flucht, von

Ankommen, Wurzeln schlagen und von dem Wunsch,

Teil einer neuen Gesellschaft zu werden, ohne

die eigene Geschichte zu verlieren. Das

Fotoprojekt ist eine Kooperation des

Integrationsbüros der Stadt Wesel und der vhs

Wesel-Hamminkeln-Schermbeck. Die Ausstellung

kann von Donnerstag, 3. Juli 2025, bis Freitag,

19. September 2025, während der Öffnungszeiten

des Rathauses besichtigt werden.

Ab 18:00

Uhr findet im Ratssaal ein Empfang für neu

eingebürgerte Deutsche durch die Bürgermeisterin

statt. Mit dem Empfang soll die Entscheidung für

die deutsche Staatsbürgerschaft in feierlichem

Rahmen gewürdigt werden.

•

4. Juli 2025

Am Freitag, 04. Juli

2025, 17:00 Uhr, werden Auszeichnungen als

Wertschätzung für Verdienste in der

Integrationsarbeit, gestiftet von der

Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe,

vergeben. Es handelt sich um die letzte

Auszeichnung in der aktuellen Wahlperiode des

Integrationsrates. Daher wurde in diesem Jahr

entschieden, dass alle sieben eingegangenen

Vorschläge als würdig erachtet werden, eine

Wertschätzung zu erhalten. Jede der

vorgeschlagenen Personen und Initiativen erhält

ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro.

2025

werden ausgezeichnet:

Dieter und Anneliese

Kloß

Klaus-Jürgen Ziegler

BSV Viktoria

Wesel 1910 e.V.

Mehrgenerationenhaus Bogen

Horst Kästner (Malteser Integrationsdienst)

Schahin Dietrich Sharif Pakdaman

Katja

Bördner Bertz

Sie alle leisten einen

wertvollen Beitrag für ein respektvolles,

vielfältiges und solidarisches Zusammenleben in

Wesel. Integration und Chancengleichheit wird

durch ihren Einsatz im Ehrenamt, im

Bildungsbereich oder im Sportverein ganz konkret

gelebt.

Die Verleihung 2025 wird von mehreren

Weseler Schulen unterstützt, darunter die Schule

am Ring, die GGS Innenstadt sowie das

Andreas-Vesalius-Gymnasium. Schülerinnen und

Schüler der teilnehmenden Schulen werden die

Veranstaltung mit vielfältigen Darbietungen

bereichern. Es werden musikalische Aufführungen

und Theatervorstellungen präsentiert, die die

kreative und künstlerische Vielfalt der jungen

Generation zeigen. Die Veranstaltung findet an

der Schule am Ring statt.

•

5. Juli 2025

Der „Bunte Markt der

Möglichkeiten“ am Samstag, 5. Juli 2025, ist ein

vielfältiges und lebendiges Event, das eine

Mischung aus Informationen, Kulturangeboten und

Unterhaltung bietet. Viele Vereine oder

Organisationen präsentieren sich in der Zeit von

11:00 Uhr bis 14:00 Uhr mit ihren Angeboten im

Rathausinnenhof. Besucherinnen und Besucher

erwartet eine Vielzahl an Mitmachangebote,

Angebote für Kinder und ein musikalisches

Rahmenprogramm mit Fesghandis Ramezani.

Ein besonderes Highlight ist das musikalische

Bühnenprogramm, unter anderem mit:

One

Billion Rising – ein kraftvoller Tanz gegen

Gewalt an Frauen,

der Musikgruppe

„handgemacht“ der Lebenshilfe Dorsten,

der

Tanzgruppe Bodywave mit orientalischem Tanz

…

und weiteren tollen Beiträgen.

Wer die

kulturelle Vielfalt und bunte Gesellschaft in

Wesel feiern will, ist herzlich eingeladen

vorbeizuschauen.

•

Zahlen

8.265 Menschen mit einer

ausländischen Staatsangehörigkeit leben in

Wesel. Sie stammen aus über 100 Ländern.

Die

stärksten Gruppen kommen aus

Türkei - 1.272

Ukraine - 863

Arabische Republik Syrien - 825

Polen - 525

Serbien - 423

Irak - 362

Auf zum zweiten Raderlebnistag

Niederrhein im Kreis Wesel!

Am Sonntag, 6. Juli 2025, lädt der Niederrhein

erneut zu einem der größten Radfahrevents

Deutschlands ein. In 56 deutschen und

niederländischen Kommunen stehen 99 individuell

befahrbare Routen zur Auswahl – per GPX-Track

oder als PDF-Download.

Bereits zum

zweiten Mal präsentiert sich der frühere

„Niederrheinische Radwandertag“ im neuen Gewand.

Laut Niederrhein Tourismus wurden technische

Startprobleme aus dem Vorjahr inzwischen

behoben. Im Kreis Wesel sorgen insgesamt 17

Routen, die größtenteils dem bewährten

Knotenpunktnetz folgen, für eine

abwechslungsreiche Auswahl.

Zwischen 10

und 17 Uhr dürfen sich Teilnehmende auf

zahlreiche Aktionen entlang der Strecken freuen:

Info- und Mitmachstände, unterhaltsame Programme

und lokale Besonderheiten sorgen für ein ganz

besonderes Erlebnis. So verwandelt sich die

Schermbecker Mittelstraße in ein lebendiges

Sommerstraßenfest mit verkaufsoffenem Sonntag,

während der Dinslakener Altmarkt ganz im Zeichen

Frankreichs steht – mit landestypischen Händlern

und kulinarischen Spezialitäten.

In

Sonsbeck öffnet die historische Gommansche Mühle

ihre Türen, und Hamminkeln lockt mit einem

Brot-Gewinnspiel samt Frühstücksangebot. In

Voerde (Götterwickerhamm) lädt ein idyllischer

Trödelmarkt am Dorfgemeinschaftshaus direkt am

Rhein zum Stöbern ein. Zwischen Voerde Spellen

und Ork können Tierfreunde auf dem Kolkshof

Büdchen heimische Tiere beobachten und

streicheln, begleitet von Kaffee, Kuchen und

einem Grillstand mit hofeigenem Fleisch.

Die evangelische Kirche bietet an der

Stockumer Schule in Voerde mit einem mobilen

Café und ihrer „Rollenden Kirche“ Raum für eine

entspannte Pause. In Wesel am LVR Museum sind

unter anderem die Kreispolizei mit einem

Pedelec-Simulator und die Kreisverkehrswacht mit

interaktiven Aktionen vertreten. Landrat Ingo

Brohl zeigt sich begeistert, dass der

diesjährige Raderlebnistag unter dem Zeichen des

Jubiläums „50 Jahre Kreis Wesel“ steht.

„Ich freue mich besonders, dass wir an jeder

Route im Kreis kleine Willkommenspakete an die

ersten zehn Teilnehmenden verteilen können.“

Für Familien und kürzere Etappen gibt es

spezielle „Kids-Touren“ im Kreis Wesel. Fünf

kindgerechte Routen mit Strecken zwischen 10 und

36 Kilometern, darunter auch die etwa 28

Kilometer lange Tour rund um Hünxe und

Schermbeck, bieten entspannten Fahrspaß für Groß

und Klein.

Wer lieber in Gesellschaft

fährt, kann sich der 60 Kilometer langen

Gruppentour Nr. 32 anschließen, die um 10 Uhr an

der Stadtinformation in Wesel (Großer Markt)

startet. Die geführte Tour wird vom ADFC

begleitet, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Die zentrale Informationsplattform

zur Veranstaltung, einschließlich

Routenübersicht, GPX-Downloads und vielen

nützlichen Hinweisen, ist auf

www.kreis-wesel.de/radfahren zu finden.

Wer am beliebten Gewinnspiel teilnehmen möchte,

kann sich entweder vorab über die Website von

Niederrhein Tourismus oder direkt am 6. Juli an

den Info-Punkten per QR-Code registrieren. Zu

gewinnen gibt es unter anderem ein hochwertiges

Tourenrad sowie einen Wertgutschein über 250

Euro vom Best Western Plus Hotel Brüggen. Für

alle, die ohne eigenes Rad anreisen, stehen die

apfelgrünen NiederrheinRäder – auch als E-Bike –

an über 30 Stationen im gesamten Gebiet zur

Verfügung und können flexibel ausgeliehen und

zurückgegeben werden.

Weiter

Informationen dazu gibt es unter:

www.niederrhein-tourismus.de/sehen-erleben/fahrradverleih-niederrheinrad.

Kontakt und Information: Kreis Wesel –

EntwicklungsAgentur Wirtschaft, E-Mail: eaw@kreis-wesel.de

v.l. Landrat Ingo Brohl, Yvonne Eimers (EAW),

Lukas Hähnel (Leiter EAW)

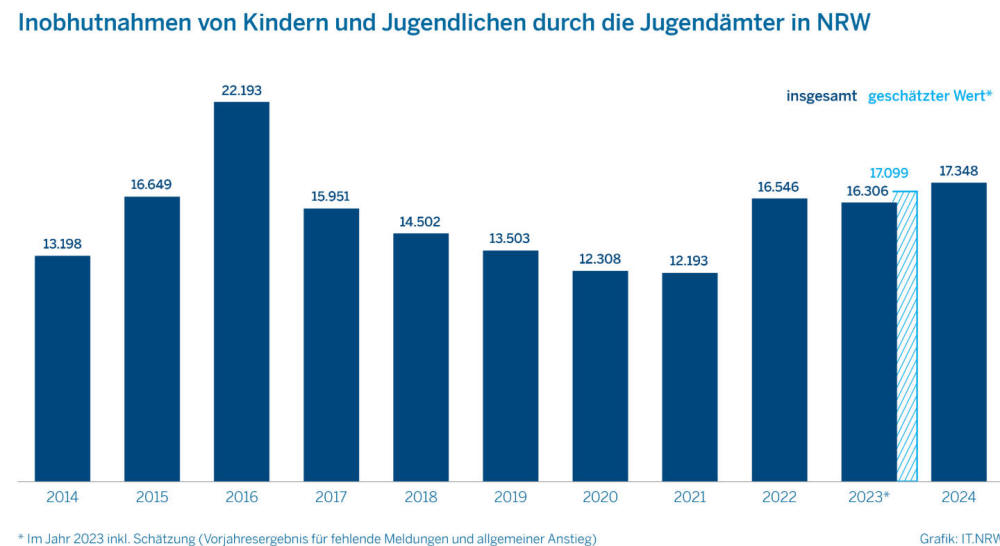

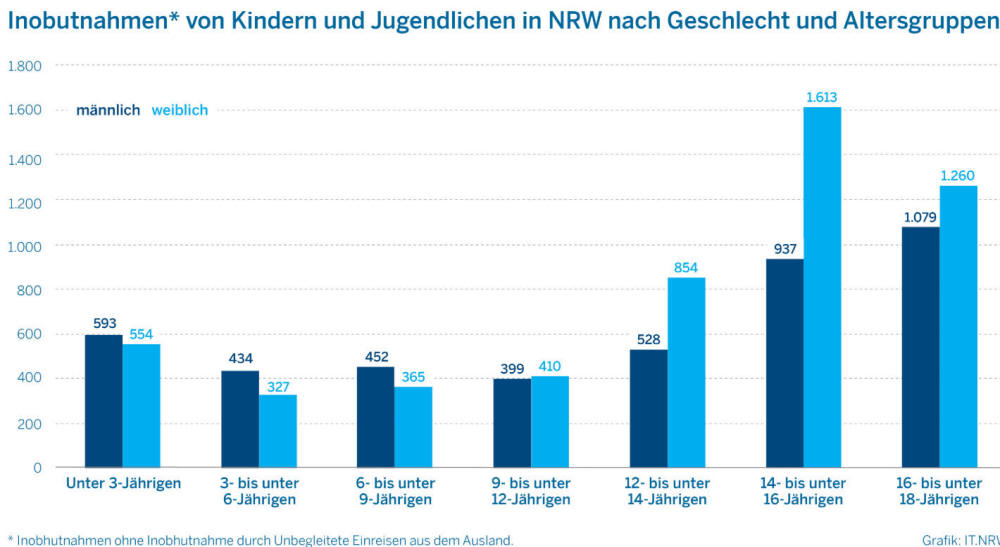

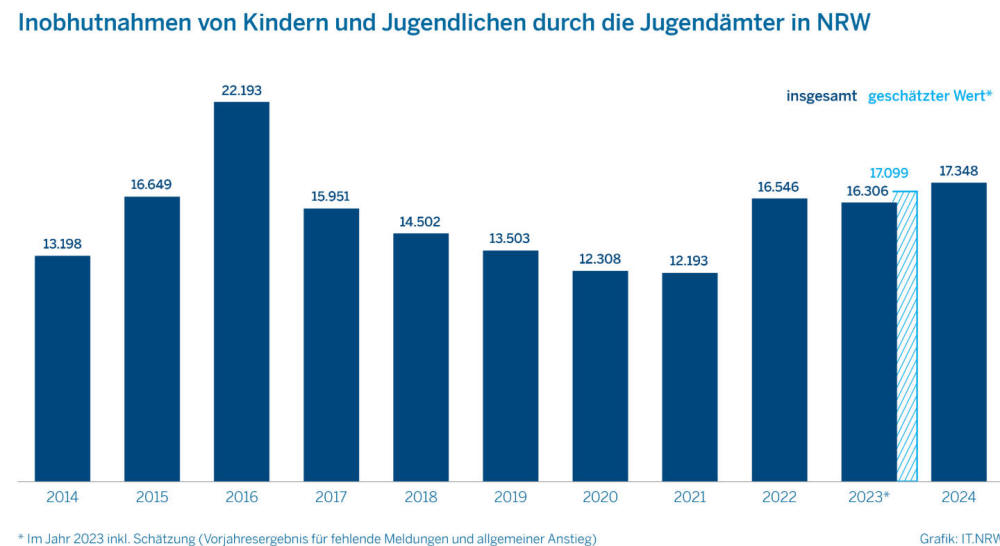

NRW: Höchster Stand an Inobhutnahmen zum

Schutz von Kindern und Jugendlichen seit 2016

* Mehr als 17.300 Inobhutnahmen zum Schutz von

Kindern und Jugendlichen im Jahr 2024.

*

Mehr als 40 % Inobhutnahmen aufgrund

unbegleiteter Einreise aus dem Ausland.

*

Bei Inobhutnahmen aus weiteren Gründen mehr

Mädchen als Jungen betroffen, insbesondere im

Alter von 14 bis unter 16 Jahren.

C Sewcream - Adobestock

Im Jahr 2024

haben die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen

17.348 Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und

Jugendlichen vorgenommen. Wie Information und

Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt mitteilt, war das der höchste Stand

seit 2016 nach der Fluchtwelle aus Syrien.

Damals hatte es 22.193 Inobhutnahmen gegeben. In

den Folgejahren war die Zahl bis auf rund 12.200

Inobhutnahmen im Jahr 2021 gesunken.

Seit dem Jahr 2022, in dem der Ukrainekrieg

begann, wurden jährlich mehr als 16.000

Inobhutnahmen durchgeführt. Die Jugendämter

nehmen Inobhutnahmen vor, wenn ein unmittelbares

Handeln zum Schutz von Minderjährigen in Eil-

und Notfällen als geboten erscheint. Mehr als 40

Prozent Inobhutnahmen aufgrund unbegleiteter

Einreise aus dem Ausland 7.543 Inobhutnahmen und

damit rund 43 % aller Fälle erfolgten 2024

aufgrund unbegleiteter Einreisen aus dem

Ausland.

Kinder und Jugendliche, die unbegleitet aus

dem Ausland einreisen, werden zuerst vorläufig

in staatliche Obhut genommen. Danach wird

entschieden, ob eine reguläre Inobhutnahme

erfolgen muss und in welchem Bundesland diese

erfolgt. In der genannten Zahl sind sowohl

vorläufige als auch reguläre Inobhutnahmen

enthalten. Davon betroffen sind mit 6.703 Fällen

überwiegend männliche Jugendliche.

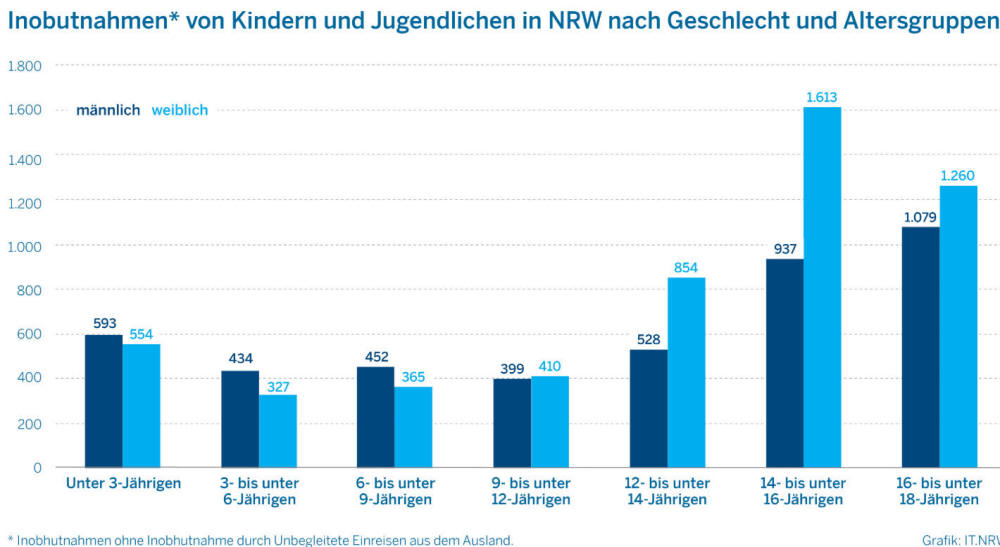

Bei

Inobhutnahmen aus anderen Gründen mehr Mädchen

als Jungen betroffen In den übrigen 57 % der

Fälle nahmen die Jugendämter 2024 Minderjährige

aus anderen Gründen regulär in staatliche Obhut,

etwa wegen einer Überforderung der Eltern oder

wegen Anzeichen für körperliche Misshandlung

oder Vernachlässigung. Von diesen 9.805 Kindern

und Jugendlichen waren 45 % männlich und 55 %

weiblich.

In den unteren Altersgruppen

waren es häufiger Jungen, die aus den Familien

herausgenommen werden mussten. Ab der

Altersklasse 9 bis unter 12 Jahren dreht sich

das Verhältnis. In der Altersklasse 14 bis unter

16 Jahren, in der es 2024 die meisten

Inobhutnahmen gab, wurden beinahe doppelt so

viele Mädchen wie Jungen in staatliche Obhut

genommen.

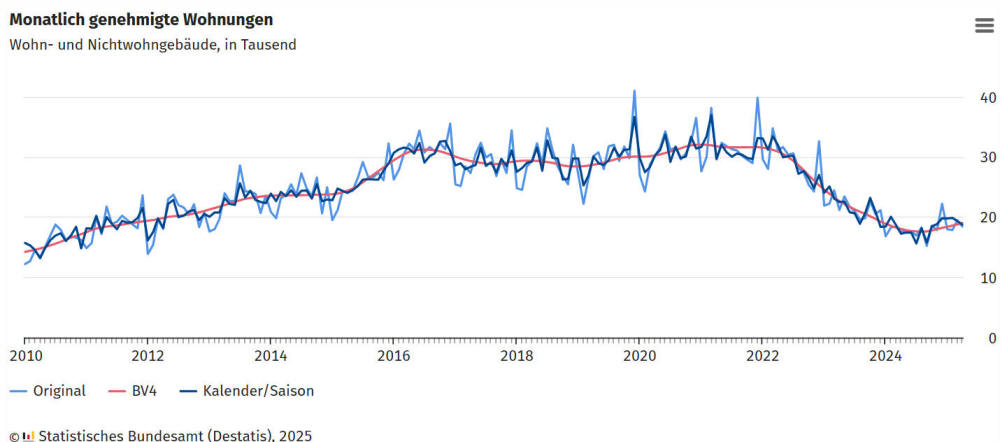

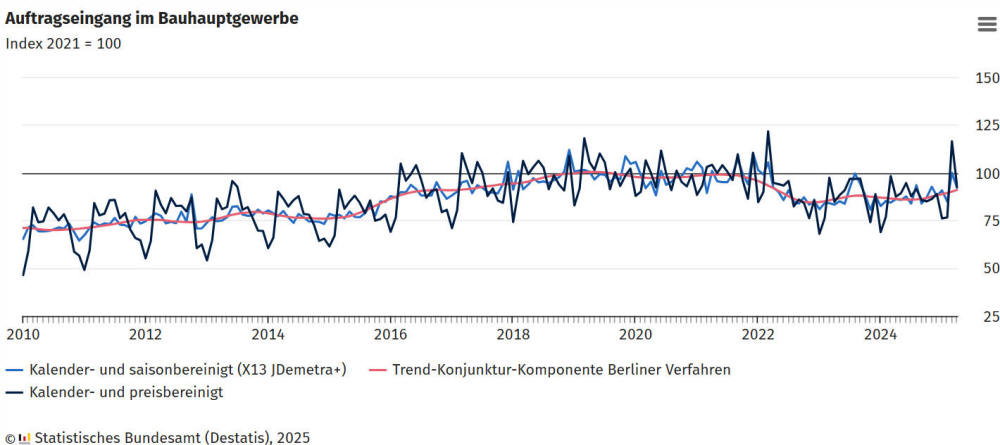

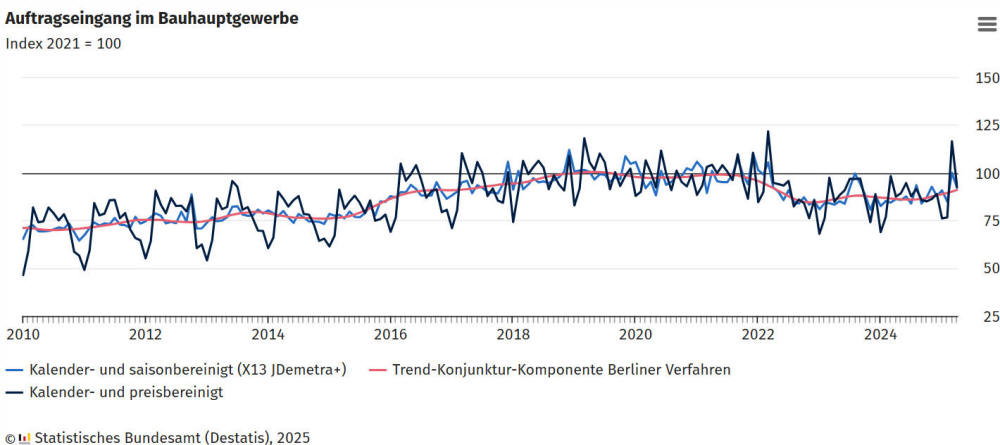

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April

2025: -8,0 % zum Vormonat

8,0 % zum Vormonat (real, saison- und

kalenderbereinigt)

+5,7 % zum Vorjahresmonat

(real, kalenderbereinigt)

+6,1 % zum

Vorjahresmonat (nominal)

Umsatz im

Bauhauptgewerbe, April 2025

-1,4 % zum

Vorjahresmonat (real)

+0,9 % zum

Vorjahresmonat (nominal)

Der reale

(preisbereinigte) Auftragseingang im

Bauhauptgewerbe ist im April 2025 gegenüber März

2025 kalender- und saisonbereinigt um 8,0 %

gesunken. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, nahm dabei der

Auftragseingang im Hochbau um 9,3 % zu, während

der Auftragseingang im Tiefbau gegenüber dem von

Großaufträgen geprägten Vormonat um 20,6 % sank.

So hatte der Tiefbau im März 2025 (+34,3

% gegenüber Februar 2025) den höchsten

saisonbereinigten Anstieg seit Beginn der

Zeitreihe im Jahr 1991 verzeichnet. Im weniger

volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender-

und saisonbereinigte Auftragseingang von Februar

2025 bis April 2025 um 2,1 % höher als in den

drei Monaten zuvor (Hochbau: +3,6 %; Tiefbau:

+0,8 %).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2024

stieg der reale, kalenderbereinigte

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April 2025

um 5,7 %. Dabei nahm der Auftragseingang im

Hochbau um 16,2 % zu und im Tiefbau um 2,4 % ab.

Der nominale (nicht preisbereinigte)

Auftragseingang lag 6,1 % über dem

Vorjahresniveau.

Umsatz real 1,4 %

niedriger als im Vorjahresmonat

Der reale

Umsatz im Bauhauptgewerbe war im April 2025 um

1,4 % niedriger als im Vorjahresmonat. Der

nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um

0,9 % auf 9,4 Milliarden Euro. In den ersten

vier Monaten 2025 stiegen die Umsätze im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,4 %,

nominal um 4,7 %. Die Zahl der im

Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im April

2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 % zu.

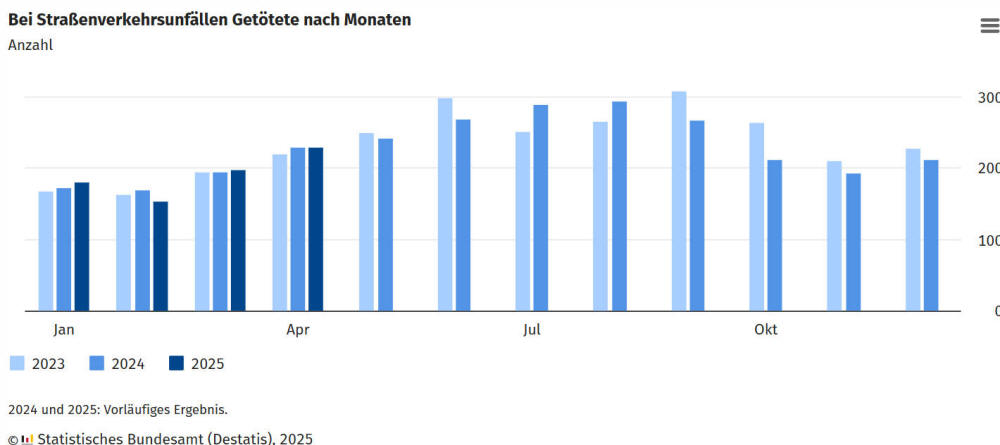

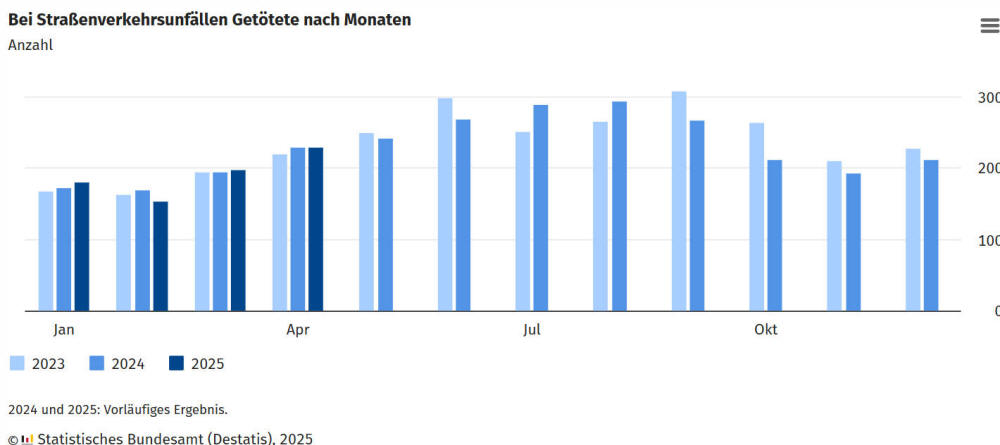

Straßenverkehrsunfälle im April

2025: 2 % mehr Verletzte als im Vorjahresmonat

- Zahl der Getöteten fast unverändert, Zahl der

Unfälle mit Personenschaden gestiegen

Im April 2025 sind in Deutschland rund 31

300 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen

verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen

mitteilt, waren das 2 % oder rund 800 Verletzte

mehr als im Vorjahresmonat. 231 Menschen

verloren im April 2025 ihr Leben bei

Verkehrsunfällen, das war 1 Person mehr als im

April 2024.

Die Zahl der Unfälle mit

Personenschaden stieg um rund 800 auf 25 000 (+3

%). Insgesamt registrierte die Polizei im April

2025 rund 213 400 Straßenverkehrsunfälle und

damit etwa 3 900 weniger als im Vorjahresmonat

(-2 %).

In den ersten vier Monaten des Jahres 2025

erfasste die Polizei insgesamt rund 788 000

Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder

10 700 weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei

rund 80 300 Unfällen wurden Menschen verletzt

oder getötet. Gegenüber dem gleichen Zeitraum

des Jahres 2024 entspricht dies einer Zunahme um

1 % oder 600.

766 Menschen wurden von

Januar bis April 2025 im Straßenverkehr getötet

und 101 300 verletzt. Das waren 5 Getötete

weniger und in etwa so viele Verletzte wie im

Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unfälle, bei

denen es bei Sachschaden blieb, sank um 2 % oder

11 300 auf rund 707 700.

Freitag, 27. Juni 2025

Trinkwasser kostenlos zapfen – Dinslaken

verweist auf öffentliche Zapfstationen

Die Temperaturen steigen und die Anzahl an

Tipps, wie wir gut durch die heißen Tage kommen

ebenfalls. Immer wieder wird darauf verwiesen,

ausreichend zu trinken. Flüssigkeiten – so wird

empfohlen - sollten dabei wenig Zucker enthalten

und nicht zu kalt sein. Leitungswasser bietet

sich dafür geradezu an.

Die Stadt

Dinslaken verweist daher auf öffentliche

Zapfstationen, auch Refill- oder

Trinkwasser-Stationen genannt. Wer in Dinslaken

unterwegs ist und eine Wasserflasche kostenfrei

auffüllen möchte, kann das zu den allgemeinen

Öffnungszeiten in der Stadtinformation am

Rittertor und im Museum Voswinckelshof erfragen.

Aufgefüllt werden die Flaschen in den

Küchenzeilen, die öffentlich zugänglich sind. In

anderen städtischen Gebäuden sind keine

offiziellen Zapfstationen eingerichtet. Dort

sind nur die WC-Einrichtungen öffentlich

zugänglich.

„Die Qualität unseres

Trinkwassers ist sehr gut und eignet sich

bestens als Durstlöscher. Ich lade alle

Dinslakener*innen ein, an diesen heißen Tagen

von meiner Einladung Gebrauch zu machen“, so

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Unternehmen,

Verbände und Behörden ruft die Stadt Dinslaken

auf, sich an dieser Gesundheitsvorsorge zu

beteiligen.

Im Netz gibt es unter den

Stichworten „Refill Station“ und „Wasserinseln

im Kreis Wesel“ digitale Karten, in die man sich

eintragen kann, um die eigene Bereitschaft zum

kostenlosen Wasserspenden sichtbar zu machen. In

Ergänzung dazu gibt es Kampagnenmaterial in Form

von Aufklebern, die gut sichtbar am Eingang

angebracht, Durstige einladen, ihren

Trinkwasservorrat aufzufüllen.

In

Dinslaken haben auch die Stadtwerke im Rahmen

der Kampagne „Wasserinseln“ des Fachdienstes

Gesundheitswesen im Kreis Wesel an den zwei

öffentlich zugänglichen Trinkwasserbrunnen an

der Wassermühle Hiesfeld und an der

Stadtwerke-Verwaltung (Gerhard-Malina-Straße 1)

kostenlose Auffüllstationen.

Hier gibt

es eine Übersicht der Trinkwasser-Stationen: https://www.kreis-wesel.de/trinkwasser-stationen-im-kreis-wesel

Trinkwasser-Stationen in Dinslaken:

-

Apotheke Dinslaken Glückauf-Apotheke- Hiesfeld

Sterkraderstr. 262 "Dein

Treff" Friedrich-Ebert-Str. 67 Wasserversorger

Dinslaken Stadtwerke Dinslaken GmbH

Gerhard-Malina-Str. 1 Herz Café/ Diakonie

Pflegezentrum Dinslaken Kirchstraße 11

Trinkwasserbrunnen neben der Wassermühle

Hiesfeld, Am Freibad 5

50 Jahre Kreis Wesel: Landrat Brohl

eröffnet Ausstellung zu 50 Jahren

Kreisverwaltung

Am Dienstag, 24. Juni 2025, eröffnete Landrat

Ingo Brohl vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der Kreisverwaltung Wesel die Ausstellung „50

Jahre Kreis Wesel“ im Kreishaus. Neben Tafeln

mit Bildern und Informationen aus 50 Jahren

Kreisgeschichte zeigt die Ausstellung auch

Kunstwerke aus den Förderschulen im Kreis Wesel.

Diese wurden von den Schülerinnen und im

Rahmen ihres Unterrichts als

„Geburtstagsgeschenke“ für den Kreis Wesel

erarbeitet und im Mai an Landrat Ingo Brohl

übergeben. Landrat Ingo Brohl: „Neben alten Foto

und allerlei Kuriositäten, die die

Kreisverwaltung bei dieser Ausstellung

präsentiert, freue ich mich besonders über die

wunderschönen Kunstwerke aus den Förderschulen.

Die Kinder haben mit viel Kreativität, Herzblut

und Mühe ganz besondere Geschenke zum 50.

Geburtstag unseres Niederrhein Kreises

geschaffen.“

Der Kreis Wesel ist

Schulträger von insgesamt sieben Förderschulen,

der Bönninghardt-Schule (Alpen), der Waldschule

(Hünxe), der Schule am Niederrhein

(Kamp-Lintfort), der Hilda-Heinemann-Schule

(Moers), der Janusz-Korczak-Schule (Voerde), der

Erich-Kästner-Schule (Wesel und Moers) und der

Schule am Ring (Wesel).

Neben den

kreiseigenen Schulen hatten sich außerdem noch

die Sonneck Schule (Neukirchen-Vluyn), die

Hans-Lenhard-Schule (Neukirchen-Vluyn und Moers)

und die Wilhelmine-Bräm-Schule (Hamminkeln) an

der Aktion beteiligt. Die Ausstellung zu “50

Jahre Kreis Wesel” kann in der Zeit vom

24.06.2025 bis 26.07.2025 zu den üblichen

Öffnungszeiten der Kreisverwaltung im Atrium des

Kreishauses besichtigt werden.

Wegfall der Parkmöglichkeiten am Kreishaus, der

Kreisleitstelle und der Kreispolizeibehörde bis

28.06.2025, 18 Uhr

Ab Donnerstag, 26. Juni 2025, 18 Uhr, wurden

sämtliche Parkplätze auf dem Gelände des

Kreishauses (Reeser Landstraße 31, Wesel), der

Kreisleitstelle (Jülicher Straße 8, Wesel) und

der Kreispolizeibehörde (Reeser Landstraße 21,

Wesel) gesperrt.

Hintergrund ist die

Blaulichtmeile anlässlich des 50. Geburtstags

des Kreises Wesel und der Kreispolizeibehörde am

Samstag, 28. Juni 2025. Als Ausweichmöglichkeit

stehen für die Kundinnen und Kunden die

Parkplätze im Parkdeck an der Karl-Jatho-Straße

zur Verfügung. Die Parkplätze sind ab Montag,

30. Juni 2025, wieder vollständig nutzbar.

25 Jahre Kita Kleeblatt in

Kleve: „Wo kleine Piraten die Welt entdecken und

die Bühne erobern“

Am Samstag, 28. Juni 2025, feiert die Kita

Kleeblatt ihr 25-jähriges Bestehen mit einem

bunten Programm. Die städtische

Kindertagesstätte Kleeblatt in Buchholz 14,

47533 Kleve, lädt herzlich ein, am Samstag, den

28. Juni 2025, gemeinsam das 25-jährige Bestehen

der Einrichtung zu feiern. Von 11:00 bis 17:00

Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm für

die ganze Familie.

Kita Kleeblatt Reichswalde. Bild Förderverein.

Eröffnet wird der Festtag um 11:00 Uhr mit

einer spannenden Showeinlage. Anschließend

können sich kleine und große Besucher auf eine

abenteuerliche Reise begeben – ganz im Zeichen

der Piraten! Zahlreiche Mitmachaktionen bieten

Gelegenheit, sich spielerisch und kreativ

auszuprobieren. Ob lustig, spannend oder

herausfordernd, ist für jede und jeden etwas

dabei.

Für das leibliche Wohl ist bestens

gesorgt. Ein vielfältiges Kuchenbuffet und

herzhafte Leckereien vom Grill laden zum

Genießen und Verweilen ein.

Ein besonderes

Highlight: „Honk und Hanna“ sorgen mit zwei

unterhaltsamen Theaterstücken für kleine

Auszeiten und viel Spaß bei Groß und Klein.

Die kleinen und großen „Kleeblätter“ freuen sich

auf zahlreiche Gäste und einen unvergesslichen

Tag!

Bilder der Klever Köpfe bei

WTM erhältlich

Kereits im

vergangenen Jahr hat die Wirtschaft, Tourismus &

Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) in

Zusammenarbeit mit Restaurator Clemens Giesen

den Kleverinnen und Klevern ein besonderes

Weihnachtsgeschenk gemacht und die Poster der

„Klever Köpfe“ kostenlos zur Abholung in der

Tourist Information angeboten.

Das

Interesse war groß und binnen weniger Tage waren

die Plakate mit Köpfen, die an verschiedenen

Gebäuden im Klever Stadtgebiet zu finden sind,

bereits vergriffen. Nun sind die gerahmten

Einzelportraits bei der Tourist Informationen

erhältlich. „Wir freuen uns, den Eigentümerinnen

und Eigentümer der Gebäude, an denen einer der

Klever Köpfe hängt, eine Freude zu machen und

bieten die gerahmten Fotos kostenlos an“, so

Verena Rohde, Geschäftsführerin der WTM.

Fotograf Bruno Meesters und Restaurator Clemens

Giesen fotografierten 2017 rund 100 Klever Köpfe

an Gebäuden, wie z.B. an der Tiergartenstraße,

Römerstraße oder im Garten des Museums B.C.

Koekkoek Haus. Davon wählten sie 80 Köpfe aus

und zeigten deren Fotos im Rahmen einer

Ausstellung in den Räumlichkeiten des

Antiquitätengeschäfts von Clemens Giesen und im

Klever Rathaus.

„Es ist mir ein

Anliegen, dass die Exponate an die

Eigentümerinnen und Eigentümer übergehen,

deshalb habe ich sie gerne eingerahmt der WTM

zur Verfügung gestellt“, sagt Giesen.

Interessierte Eigentümer der Gebäude, an denen

einer der Klever Köpfe hängt, dürfen sich „ihr

Exponat“ nun kostenlos bei der Tourist

Information am Minoritenplatz 2 zu den

Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 10 bis

16 Uhr sowie Freitag und Samstag von 10 Uhr bis

14 Uhr) abholen.

Besonderes Angebot bei der

WTM - Bilder von Klever Köpfen in der Tourist

Information erhältlich

Restaurator Clemens Giesen und

WTM-Geschäftsführerin Verena Rohde mit den

Exponaten © Wirtschaft, Tourismus & Marketing

Stadt Kleve GmbH

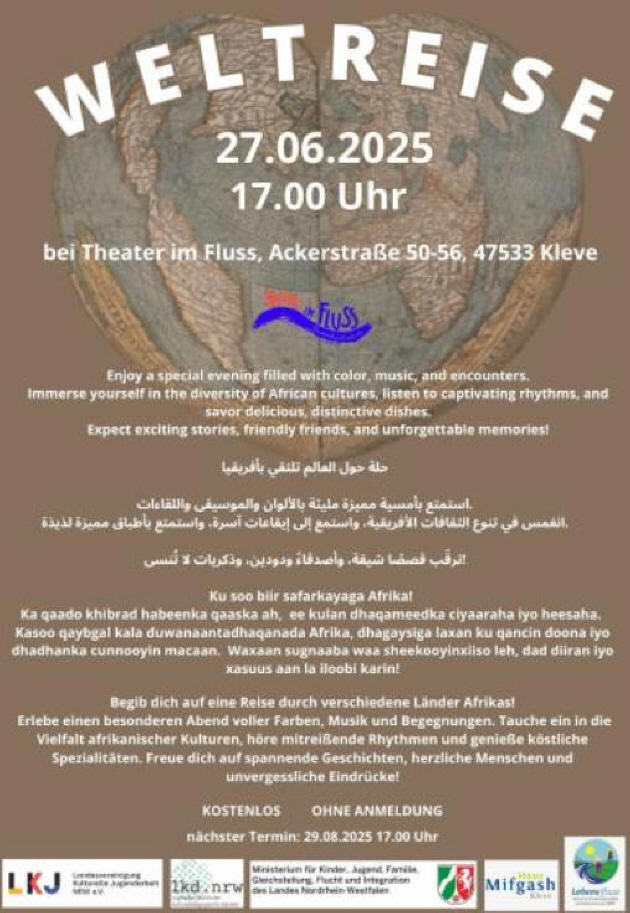

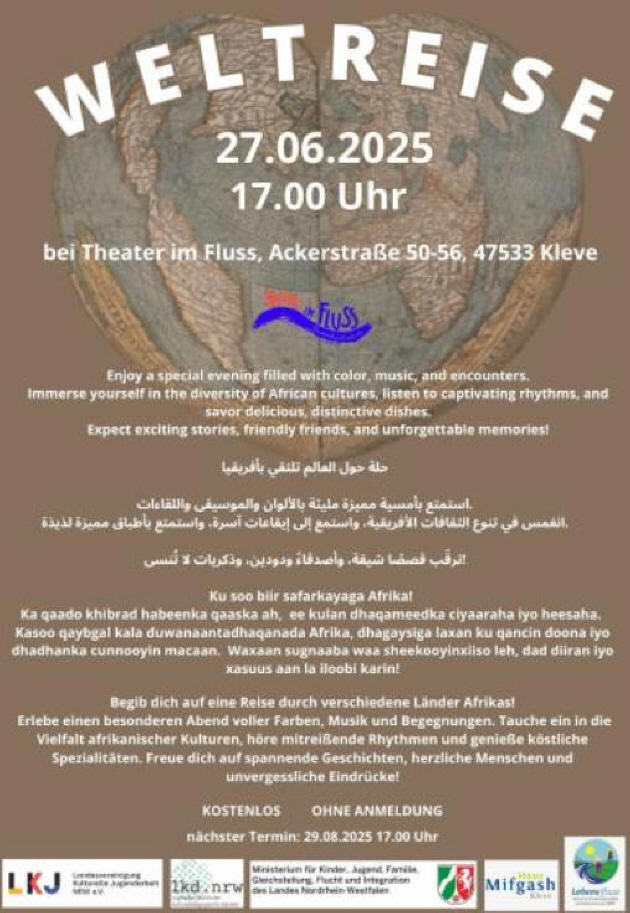

Kleve: Theater im Fluss lädt ein zur

Weltreise – Afrikanische Perspektiven erleben

Die Gäste tauchen ein in die Vielfalt

afrikanischer Kulturen, lauschen bewegenden

Geschichten und mitreißenden Rhythmen und

genießen kulinarische Spezialitäten aus dem

Sudan, Äthiopien und Westafrika. Das Format

„Weltreise – Kreative Begegnungen für junge

Geflüchtete und Familien“ bringt regelmäßig

Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte

zusammen.

Mit Musik, Erzählkunst, künstlerischen

Gestaltungstechniken und gemeinsamen

kulinarischen Momenten schafft das Projekt Raum

für Begegnung, Austausch und kreatives

Miteinander. Einmal im Monat steht eine andere

Kultur oder Tradition im Mittelpunkt: Ramadan in

Syrien mit Geschichten und Malerei im Stil Abu

Subhi Al-Tinawis, östliche Osterbräuche,

persische Fabeln aus „Kalila und Dimna“,

türkisches Schattentheater, Sufi-Kultur rund um

Mawlawiyya und Rumi oder afrikanische

Erzähltraditionen.

Für das gemeinsame

Buffet sind mitgebrachte Speisen oder

freiwillige Spenden willkommen, ganz nach den

eigenen Möglichkeiten und Ideen. Das Projekt ist

eine Kooperation von Mifgash e.V., dem

Familienzentrum „Lebensfluss“, der

Weltmusikschule und weiteren Partnern des

Quartiersnetzwerks.

Gefördert wird es

vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie,

Gleichstellung, Flucht und Integration des

Landes NRW, der LKJ NRW und der LKD. Weitere

Informationen gibt es unter

thea.fluss@t-online.de oder telefonisch unter

02821 979 379.

IHK-Außenwirtschaftstag: NRW Unternehmen

erhielten Impulse für neue Märkte

Die Niederrheinische IHK konzentrierte sich beim

Außenwirtschaftstag NRW auf die

deutsch-niederländischen

Wirtschaftsbeziehungen. Am 25. Juni fand er in

Mönchengladbach statt. Dort konnten sich

Unternehmer rund um das Auslandsgeschäft

informieren und beraten lassen. Alle zwei Jahre

wird er von der IHK NRW veranstaltet,

Gastgeber war dieses Mal die IHK Mittlerer

Niederrhein. Daria Kreutzer, Teamleiterin im

Bereich Außenhandel bei der Niederrheinischen

IHK, betonte: „Der Niederrhein ist international

eng vernetzt. Umso wichtiger ist es für unsere

Betriebe, sich über Chancen und Risiken der

verschiedenen Märkte ausreichend informieren zu

können. Die Veranstaltung bietet dafür tolle

Optionen. Es gibt praxisnahe Themen-Panels,

Fachausstellungen und die IHKs sowie AHKs

beraten vor Ort.

Die Unternehmen können

sich vernetzen und ihre Erfahrungen austauschen.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen

geopolitischen Spannungen wollen sie sich

bestmöglich vorbereiten. Wir unterstützen dabei.

Unsere niederländischen Nachbarn beispielsweise

bieten viele spannende Perspektiven für

Kooperationen.“

Moers:

Bürgermeister würdigt ehrenamtliches Engagement

junger Verkehrslotsen

Mit einer Dankesveranstaltung im Ratssaal des

Rathauses hat Bürgermeister Christoph

Fleischhauer am Montag, 23. Juni, die wertvolle

Arbeit der Schülerlotsinnen und Schülerlotsen

des Gymnasiums in den Filder Benden gewürdigt.

Die jungen Ehrenamtlichen haben seit fast zwei

Jahren dafür gesorgt, dass ihre Mitschülerinnen

und Mitschüler sicher zur Schule kommen.

Wegen der Großbaustelle in der Filder Straße,

gab es in den letzten Monaten etwas geringere

Einsatzmöglichkeiten. „Ihr habt euch auf den Weg

gemacht, etwas zu tun, was man hoch anrechnen

muss. Ihr habt Schulwegsicherung im wahrsten

Sinne betrieben“, betonte Bürgermeister

Fleischhauer.

„Dieses Engagement ist

aller Ehren wert!“ Er schätze, dass das Ehrenamt

nicht nur den Schülerinnen und Schülern auf dem

Weg hilft, sondern auch zur

Persönlichkeitsbildung der jungen Leute

beiträgt. Betreut werden die jeweiligen

Jahrgänge der Lotsinnen und Lotsen seit rund

sechs Jahren von der engagierten Lehrerin Sevgi

Gündes.

Erfolg auch auf Landesebene

Die Schülerlotsinnen und –lotsen haben für ihre

verantwortungsvolle Tätigkeit eine spezielle

Ausbildung durch die Kreispolizeibehörde Wesel

und die Kreis-Verkehrswacht Wesel erhalten. Auch

Anja Lührig von der Dienststelle für

Verkehrsunfallprävention der Polizei Wesel, die

die Ausbildung der Lotsen mitbegleitet hat,

lobte das Engagement der jungen Menschen:

„Schön, dass sich so viele von euch immer wieder

bereit erklären, mitzumachen!“

Einige

der Lotsen haben in diesem Jahr am

Kreiswettbewerb teilgenommen. Felina Held hat

sogar den Schülerlotsenwettbewerb 2024 auf

Landesebene gewonnen. Zweitplatzierte war

Friederike Oppenberg. Auch in diesem Jahr nehmen

die Schülerinnen und Schüler Gymnasiums in den

Filder Benden am Landeswettbewerb teil.

Zum Abschluss des Vormittags überreichten der

Bürgermeister, Anja Lührig und Olaf Finke

(Leiter des Fachbereichs Schule und Sport) allen

Beteiligten eine persönliche Urkunde sowie ein

kleines Präsent der Kreis-Verkehrswacht als

Zeichen der Wertschätzung der Arbeit.

Städtische Konzertreihe Moers mit

Künstlerinnen und Künstlern von Weltruf

Georg Kresimon, Diana Finkele, Tobias Krampen

und Birgit Grupp (v.l.) freuen sich auf den

Start der neuen Konzertreihe. Abos sind ab

sofort erhältlich.

Foto: Pressestelle

Zur Konzertsaison

2025/2026 laden die Moerser Musikschule und

Musikreferent Tobias Krampen herzlich ein. „Ich

freue mich, dass wir ein abwechslungsreiches

Programm mit einer spannenden Mischung von

etablierten, aber auch jungen Künstlerinnen und

Künstlern vorstellen können“, erklärte Diana

Finkele (Leiterin Eigenbetrieb Bildung) bei der

Vorstellung der neuen Ausgabe.

Mit

Blick auf die Künstlerinnen und Künstler der

vergangenen Saison erläuterte Musikschulleiter

Georg Kresimon: „Das sind Leute, die weltweit

unterwegs sind.“ Damit könne Moers mit dem

kulturellen Angebot der umliegenden Großstädte

konkurrieren. „Das macht die Stadt attraktiv“,

wie Kresimon feststellte.

Musik stärkt

Resilienz

Möglich wird das

abwechslungsreiche Programm unter anderem durch

die guten Verbindungen von Tobias Krampen zu

Musikhochschulen und zum Deutschen Musikrat. Für

ihn ist die Musik auch ein Mittel zur Stärkung

der Menschen: „Wenn man die ganzen Krisen in der

Welt sieht, bin ich froh, dass die Stadt Moers

die Reihe ungebrochen unterstützt und damit ein

Raum geschaffen wird, Resilienz und geistige

Gesundheit durch Konzerte zu stärken.“

Besonders freut sich der Musikreferent auf die

jungen Künstlerinnen und Künstler, wie zum

Beispiel das Ensemble ‚timeless traces‘. Es

präsentiert am 12. Oktober unter dem Titel ‚La

Suave Melodia‘ barocke Klänge. Immer schnell

ausverkauft ist das heitere Neujahrskonzert mit

Meisterschülerinnen und –schülern der Hochschule

für Musik und Tanz Köln. Es findet dieses Mal am

11. Januar 2026 statt.

Ein ebenfalls

junges Ensemble ist das TonKunstAtelier Köln,

das am 17. Mai 2026 Chormusik auf höchstem

Niveau bietet. „Gerade die jungen Menschen

bringen ein anderes Klima in die Musikszene“,

ist sich Krampen sicher.

Niederrheinisches Kammerorchester ist fester

Teil der Reihe

Die neue Konzertsaison

beginnt am 21. September wie immer mit dem

Herbstkonzert des Niederrheinischen

Kammerorchesters Moers (NKM). „Wir freuen uns

sehr, wieder Teil der Reihe sein zu dürfen – das

ist für uns ein Privileg“, erläutert die

Vorsitzende Birgit Grupp. Fester Teil des

Programms sind auch das Weihnachtskonzert (13.

und 14. Dezember) und das Frühjahrskonzert am

21. März.

Dieses Mal steht es unter dem

Motto ‚Klassik pur!‘. Zu hören ist unter anderem

das Violinkonzert von Joseph Bologne, das

höchste Ansprüche an die Solistinnen und

Solisten stellt. Im weiteren Verlauf der Saison

dürfen sich Konzertbesucherinnen und -besucher

auf weitere Solistenabende, Kammermusikensembles

und besondere Themenkonzerten freuen.

Ein Highlight ist dann sicher der Auftritt der

bekannten amerikanischen Pianistin Katie Mahan.

Sie spielt Werke von Mozart, Beethoven und

Gershwin. Beim letzten Konzert in Moers im Jahr

2018 durfte sie erst nach sieben Zugaben die

Bühne verlassen. Bis 18 Jahre ist der Eintritt

zu den Konzerten frei.

Die Musikschule

bittet hierzu aber um Reservierung. Erwachsene

zahlen im Vorverkauf je Veranstaltung 17 Euro:

Moerser Musikschule, Filder Straße 126, Telefon:

0 28 41 / 13 33 und Stadt- und

Touristinformation von Moers Marketing,

Kirchstraße 27 a/b, Telefon: 0 28 41 / 88 22 60

(zuzüglich 8 Prozent Vorverkaufsgebühren). Das

Abonnement für alle zehn Konzerte kostet 127,50

Euro. Es ist ab sofort erhältlich.

Weitere Infos zu den Städtischen Konzerten

Moers: ‚Hochamt‘ erinnerte in

persönlicher Weise an Hanns Dieter Hüsch

Zum 100. Geburtstag von Hanns Dieter Hüsch hatte

Bürgermeister Christoph Fleischhauer

Kabarettisten Wendelin Haverkamp und den Musiker

Franz Brandt zu einer Veranstaltung ins Rathaus

eingeladen.

Foto pst

Zu einem Mittag voller

Erinnerung über den Niederrheinpoeten und

Moerser Ehrenbürger Hanns Dieter Hüsch hatte

Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Sonntag,

15. Juni, eingeladen. Unter dem Titel ‚Hochamt

ohne Weihrauch‘ erinnerte der Kabarettist und

langjährige Hüsch-Freund Wendelin Haverkamp mit

musikalischer Unterstützung von Franz Brandt an

der Orgel an den Künstler.

Hüsch wäre in

diesem Jahr 100 geworden. Ursprünglich sollte

die persönliche Veranstaltung des

Stadtoberhaupts im Büro des Bürgermeisters

stattfinden. Aber es hatten sich so viele

Personen angemeldet, dass die Gäste in den

Sitzungssaal des alten Rathausteils umziehen

mussten.

„Meine Erwartungen sind

absolut übertroffen worden. Wendelin Haverkamp

hat ein Programm zusammengestellt, was

retrospektiv, aber auch sehr persönlich war“,

freute sich Fleischhauer.

Haverkamp

präsentierte eigene Texte und natürlich welche

von Hüsch, garniert mit Schilderungen

gemeinsamer persönlicher Erlebnisse der beiden

Kabarettisten. Das Programm trug dazu bei, den

Facettenreichtum des Künstlers zu erleben. Die

Gäste waren sich einig: „Hanns Dieter Hüsch

lebt!“

Schraube sorgte für

kurzfristige Sperrung von Bahnlinie

Bei Gleisarbeiten im Bereich Vierbaumer Weg

wurde am Dienstagmittag ein Metallobjekt

gefunden. Da der Gegenstand nicht einwandfrei

identifiziert werden konnte, hatte der

Fachdienst Ordnung der Stadt Moers den

Kampfmittelräumdienst informiert. Zur Sicherheit

wurde bis zum Eintreffen der Experten der

Bahnverkehr zwischen Moers und Rheinberg

gestoppt.

Der Kampfmittelräumdienst

konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Bei dem

Objekt handelte es sich nicht um eine

Handgranate oder Munition aus dem Zweiten

Weltkrieg, sondern um eine große

Gleisbauschraube, die sehr stark verrostet war.

Moers: Geschmack und Heilkraft

von Wildkräutern bei Führung entdecken

Sie sind lecker und gesund: Rund um Wildkräuter

dreht sich eine Stadtführung am Donnerstag, 3.

Juli, um 18 Uhr. Treffpunkt ist vor dem

Sportplatz GSV/MTV am Solimare, Filder Straße

148. Anne-Rose Fusenig entdeckt mit den

Teilnehmenden am Moersbach essbare Wildkräuter.

Die Gruppe verkostet die heilsamen und

leckeren Pflanzen bei einer späteren Einkehr.

Auch ein ‚Gesundheitsbad‘ am fließenden Gewässer

unter besonderen Bäumen gibt es bei dem

Rundgang. Verbindliche Anmeldungen zu der

Führung sind in der Stadt- und

Touristinformation von Moers Marketing möglich:

Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 60.

Die Teilnahme kostet pro Person 12 Euro

(inklusive Einkehr).

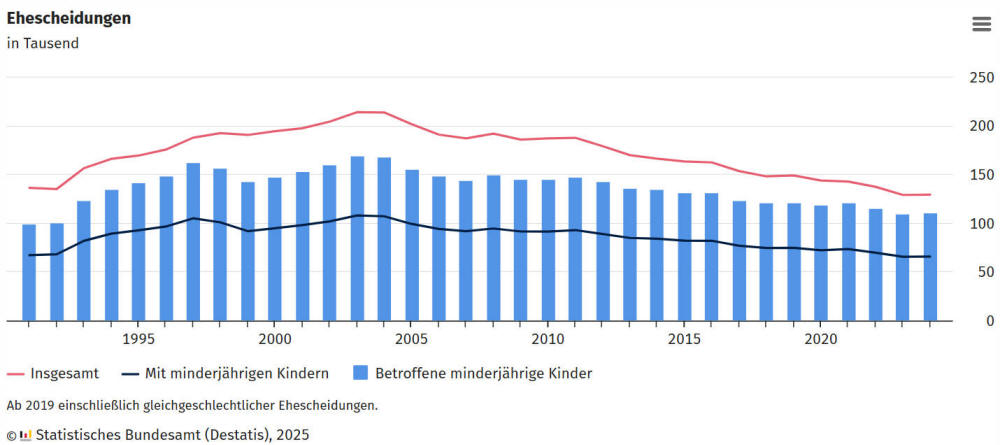

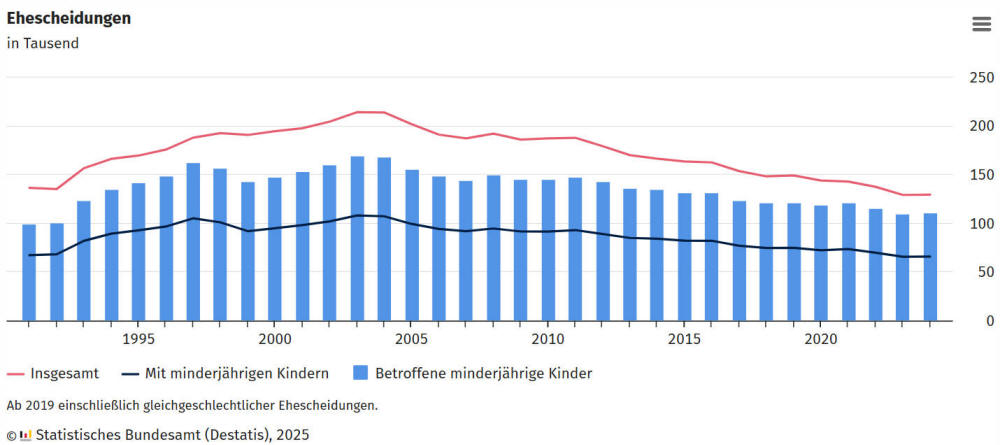

Rund 129 300 Ehescheidungen im Jahr

2024

• Deutlicher Rückgang der

Scheidungen seit 2003

• Bei mehr als der

Hälfte der Scheidungen im Jahr 2024 waren

minderjährige Kinder betroffen

• Im

Durchschnitt erfolgte die Scheidung nach knapp

15 Ehejahren

Im Jahr 2024 wurden in

Deutschland rund 129 300 Ehen geschieden. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, lag die Zahl damit ungefähr auf dem

Niveau des Vorjahres (+0,3 % oder 329

Scheidungen), als der niedrigste Stand seit der

deutschen Vereinigung erreicht wurde.

Im langjährigen Trend ging die Zahl der

Scheidungen mit Ausnahme weniger Jahre seit dem

Jahr 2003 zurück (2024: -39,6 %). Die Zahl der

Eheschließungen ist langfristig ebenfalls

rückläufig. 2024 wurden 349 200 Ehen

geschlossen, das waren 3,3 % oder 11 800 weniger

als 2023. Zwischen Mann und Frau wurden 2024 in

Deutschland 340 400 Ehen geschlossen (2023: 351

800) und 8 800 Ehen (2023: 9 200) zwischen

Personen gleichen Geschlechts.

111 000

minderjährige Scheidungskinder im Jahr 2024

Etwas mehr als die Hälfte (50,8 %

beziehungsweise rund 65 700) der im Jahr 2024

geschiedenen Ehepaare hatte minderjährige

Kinder. Von diesen hatten 48,0 % ein Kind,

40,0 % zwei und 12,0 % drei und mehr Kinder.

Damit setzt sich der langjährige Trend eines

Rückgangs des Anteils der Ehescheidungen mit

einem Kind und der Zunahme des Anteils mit zwei

oder mehr Kindern fort.

Insgesamt waren

im Jahr 2024 etwa 111 000 Minderjährige von der

Scheidung ihrer Eltern betroffen. Scheidung

meist nach einjährigen Trennungszeit und mit

Zustimmung beider Partner Die meisten der

geschiedenen Ehen (80,5 %) wurden nach einer

vorherigen Trennungszeit von einem Jahr

geschieden.

Scheidungen nach

dreijähriger Trennung machten einen Anteil von

18,5 % aus. In diesen Fällen wird unwiderlegbar

vermutet, dass die Ehe gescheitert ist. In 1,0 %

der Fälle waren die Regelungen zur Scheidung vor

einjähriger Trennung oder Scheidungen nach

ausländischem Recht maßgebend.

Im

Durchschnitt waren die im Jahr 2024 geschiedenen

Ehepaare 14 Jahre und 8 Monate verheiratet. Bei

etwa 21 200 oder 16,4 % der Paare erfolge die

Scheidung im Jahr der Silberhochzeit oder

später. In den 1990er Jahren lag dieser Anteil

noch zwischen 10 und 11 %. Danach ist er bis

Mitte der 2010er Jahre gestiegen und liegt

seitdem in etwa auf dem heutigen Niveau.

Bei 90,0 % der Ehescheidungen wurde 2024 der

Scheidungsantrag mit Zustimmung des Ehegatten

oder der Ehegattin gestellt. Bei 6,0 % wurde der

Antrag von beiden zusammen eingereicht. Bei den

anderen 4,0 % stimmte der Ehegatte oder die

Ehegattin dem gestellten Antrag nicht zu.

Weniger Aufhebungen von eingetragenen

Lebenspartnerschaften, aber mehr Scheidungen

Im Jahr 2024 ließen sich rund 1 500

gleichgeschlechtliche Paare scheiden. Dies waren

etwa 200 oder 18,1 % gleichgeschlechtliche Paare

mehr als im Jahr 2023. Ehescheidungen

gleichgeschlechtlicher Paare umfassten 1,2 %

aller Ehescheidungen des Jahres 2024.

Gleichgeschlechtliche Paare, die in einer

eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können

diese nicht durch Scheidung, sondern durch

Aufhebung beenden.

2024 wurden mit rund

500 Aufhebungen von Lebenspartnerschaften etwa

100 oder 19,6 % weniger erfasst als im Vorjahr.

Damit ist die Zahl das fünfte Jahr in Folge

gesunken. Seit der Einführung der "Ehe für alle"

im Oktober 2017 können in Deutschland keine

Lebenspartnerschaften mehr begründet werden und

es findet zunehmend eine Verschiebung von den

Aufhebungen zu den Scheidungen statt.

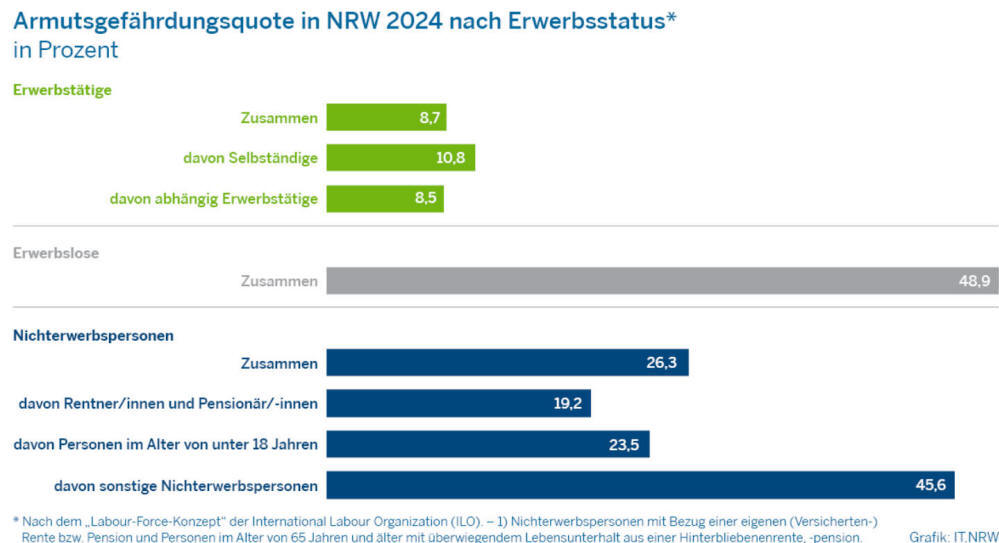

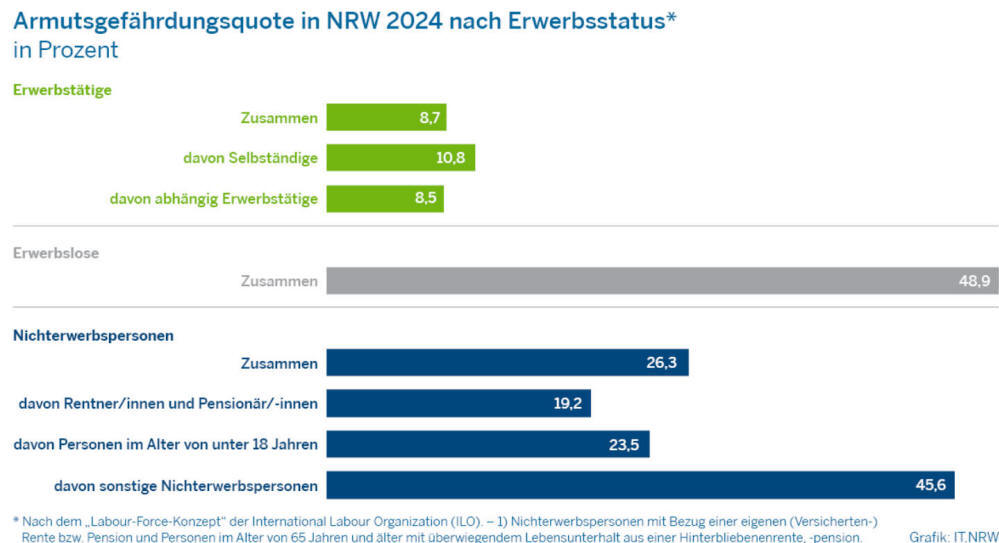

NRW: 3,2 Millionen Menschen waren 2024

armutsgefährdet

*

17,8 % der Menschen in NRW waren 2024 von Armut

bedroht

* Fast die Hälfte der Erwerbslosen

ist betroffen

* Junge Menschen sind

überdurchschnittlich oft betroffen

Rund

3,2 Millionen Personen in Nordrhein-Westfalen

sind im Jahr 2024 von relativer Einkommensarmut

betroffen gewesen. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, entspricht das einer

Armutsgefährdungsquote von 17,8 %. Im Jahr 2023

lag dieser Wert bei 18,2 %.

Als

armutsgefährdet gelten Menschen, die weniger als

60 % des mittleren bedarfsgewichteten

Haushaltseinkommens (sogenanntes

Nettoäquivalenzeinkommen) zur Verfügung haben.

Im Jahr 2024 galt somit ein Einpersonenhaushalt

in Nordrhein-Westfalen mit weniger als

1.290 Euro netto pro Monat als von Armut

bedroht.

Armutsrisiko in NRW war regional

unterschiedlich verteilt Die höchste

Armutsgefährdungsquote in Nordrhein-Westfalen

wurde mit 22,1 % für die Raumordnungsregion

Emscher-Lippe berechnet. Die niedrigste

Armutsgefährdungsquote gab es mit 12,9 % in der

Raumordnungsregion Siegen.

Knapp die Hälfte der Erwerbslosen von Armut

bedroht

Fast die Hälfte der Erwerbslosen

(48,9 %) war 2024 von relativer Einkommensarmut

betroffen. Das betraf rund 170.000 Personen. Die

Armutsgefährdungsquote der Erwerbstätigen war

mit 8,7 % demgegenüber deutlich geringer;

absolut betrachtet war die Zahl der

armutsgefährdeten Menschen unter den

Erwerbstätigen mit rund 780.000 Personen jedoch

fast fünfmal so hoch.

Unter den

Nichterwerbspersonen, also Personen, die nicht

für die Aufnahme einer Arbeit zur Verfügung

stehen, wiesen Rentnerinnen und Rentner sowie

Pensionärinnen und Pensionäre mit 19,2 % die

niedrigste Armutsgefährdungsquote auf. Bei

sonstigen Nichterwerbspersonen im Alter von

mindestens 18 Jahren war die

Armutsgefährdungsquote mit 45,6 % mehr als

doppelt so hoch. Zu den sonstigen

Nichterwerbspersonen zählen hier alle Personen

ab 18 Jahren, die ihren überwiegenden

Lebensunterhalt nicht aus einer Rente oder

Pension beziehen.

Das sind

beispielsweise Hausfrauen und Hausmänner, ältere

Menschen ohne Rente bzw. Pension oder

Studierende ohne Nebenjob. Qualifikation

beeinflusste Häufigkeit von Einkommensarmut Ein

weiterer Faktor für die Häufigkeit von relativer

Einkommensarmut ist die Qualifikation: Hat die

Person mit dem höchsten Einkommen im Haushalt

maximal einen Abschluss der Sekundarstufe I

(z. B. Haupt- oder Realschulabschluss), so lag

das Armutsrisiko bei 39,4 %, gegenüber 7,8 % bei

einem hohen Bildungsabschluss (z. B. Studium).

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen

Sowohl Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

als auch junge Erwachsene im Alter von 18 bis

24 Jahren waren 2024 zu einem

überdurchschnittlich hohen Anteil von relativer

Einkommensarmut betroffen. So lebte knapp jede

vierte minderjährige Person in einem

einkommensarmen Haushalt (23,3 %).

Bei

den jungen Erwachsenen traf dies auf 25,1 % zu.

Beide Gruppen zusammen machten mit rund

1,0 Millionen Menschen ein Drittel der

armutsgefährdeten Personen aus. Menschen im

Alter von 50 bis 64 Jahren waren mit 13,3 % am

seltensten von relativer Einkommensarmut

betroffen. Diese und weitere Ergebnisse zum

Thema Armut finden Sie auch im Internet auf

unserer Themenseite Armut unter

https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/armut

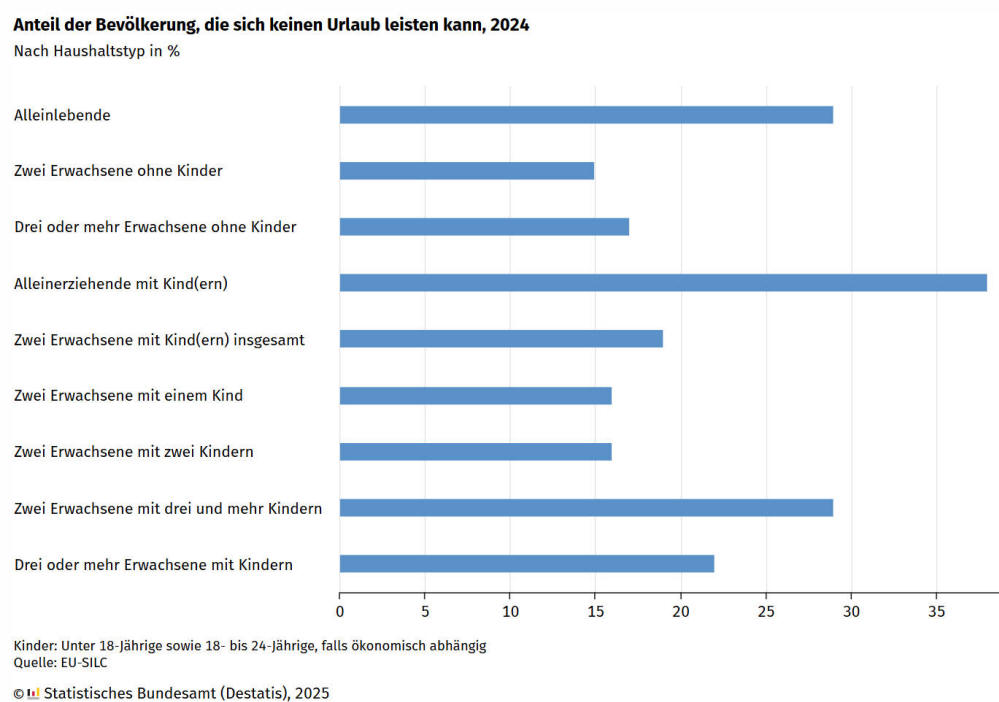

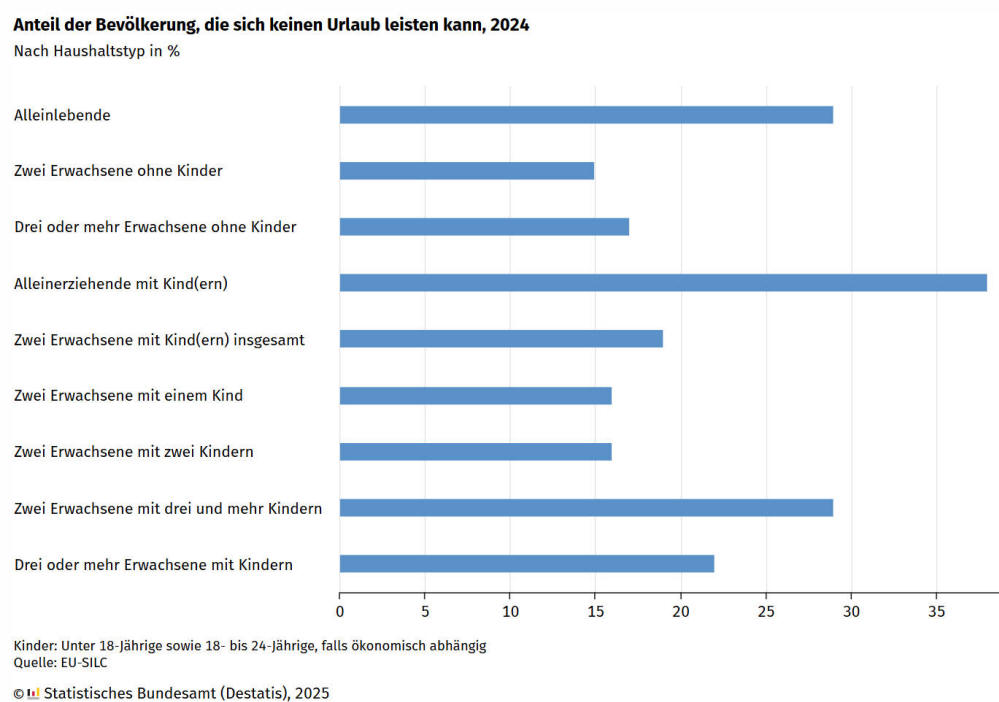

Gut jede fünfte Person kann sich

keine Woche Urlaub leisten

In den

Sommerferien eine Woche verreisen – das ist für

viele Menschen in Deutschland kaum möglich. Im

Jahr 2024 lebte gut jede fünfte Person (21 %) in

einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben

keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnte.

Das waren 17,4 Millionen Menschen. W

Wie das

Statistische Bundesamt anhand der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)

mitteilt, war der Anteil damit geringfügig

niedriger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2023 sahen

sich noch 23 % der Bevölkerung finanziell außer

Stande, für eine Woche Urlaub zu verreisen.

Personen in Alleinerziehenden-Haushalten

besonders betroffen Alleinerziehenden fehlt

besonders häufig das Geld für einen Urlaub: 38 %

der Alleinerziehenden und ihrer Kinder konnten

sich im Jahr 2024 nach eigenen Angaben keine

einwöchige Urlaubsreise leisten. Auch unter

Alleinlebenden war der Anteil mit 29 %

überdurchschnittlich hoch. Am seltensten waren

dagegen zwei Erwachsene betroffen, die ohne

Kinder in einem Haushalt lebten (15 %).

Bei zwei Erwachsenen mit einem oder mehreren

Kindern im Haushalt lag der Anteil bei 19 %.

Hier hängt es stark von der Zahl der Kinder ab,

ob man sich eine Urlaubsreise leisten kann oder

nicht. Hatten 16 % der Personen in Haushalten

mit zwei Erwachsenen und einem oder zwei Kindern

kein Geld für eine solche Reise, so traf dies

auf 29 % der Personen in Haushalten mit zwei

Erwachsenen und mindestens drei Kindern zu.

EU-weit große Unterschiede

EU-weit lebte

im Jahr 2024 gut ein Viertel der Bevölkerung in

Haushalten (27 %), die sich keine einwöchige

Urlaubsreise leisten können. Deutschland lag

somit nach Angaben der europäischen

Statistikbehörde Eurostat unter dem Durchschnitt

aller Staaten der Europäischen Union (EU).

Am seltensten war die Bevölkerung in

Luxemburg (9 %), Schweden (12 %) und den

Niederlanden (13 %) betroffen. Vergleichsweise

selten hatten dagegen Menschen in Rumänien genug

Geld für den Urlaub: 59 % konnten sich dort nach

eigenen Angaben keine solche Reise leisten. Hoch

war der Anteil der betroffenen Bevölkerung auch

in Griechenland mit 46 % und in Bulgarien mit

41 %.

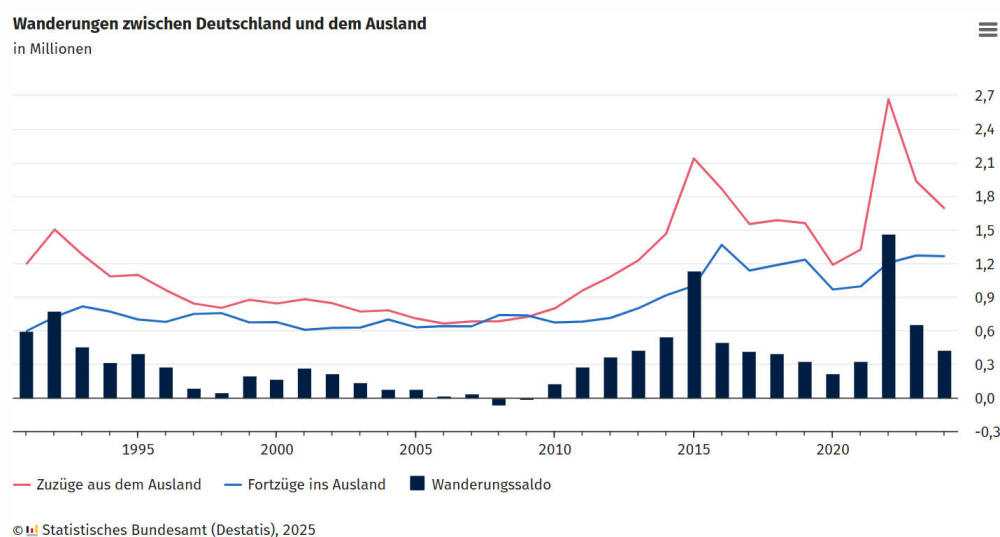

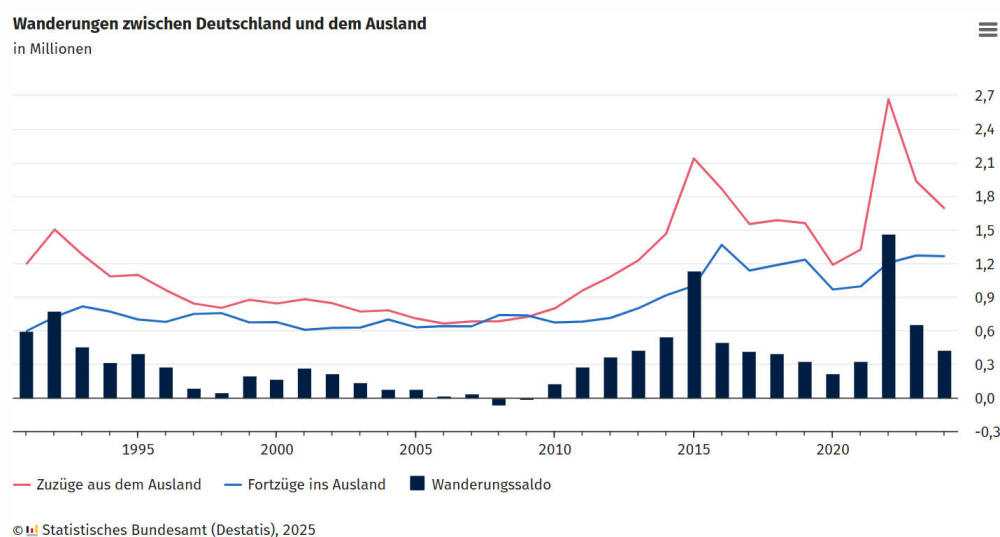

Nettozuwanderung 2024 auf

430 000 Personen gesunken

- Weniger Zuwanderung aus den

Haupt-Asylherkunftsländern Konstante -

-

Nettozuwanderung aus der Ukraine: weniger

Zuzüge, aber auch weniger Fortzüge als 2023

- Erstmals seit 2008 negativer Wanderungssaldo

gegenüber der

Im Jahr 2024 sind rund

430 000 Personen mehr nach Deutschland zugezogen

als aus Deutschland fortgezogen (vorläufiges

Ergebnis: 420 000). Im Vorjahr hatte die

Nettozuwanderung noch bei rund 663 000 Personen

gelegen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach endgültigen Ergebnissen der

Wanderungsstatistik mitteilt, waren 2024 rund

1 694 000 Zuzüge und 1 264 000 Fortzüge über die

Grenzen Deutschlands zu verzeichnen.

Im

Vorjahr wurden noch rund 1 933 000 Zuzüge und

1 270 000 Fortzüge registriert. Damit sind im

Jahr 2024 rund 12 % weniger Personen zugezogen

als 2023. Die Zahl der Fortzüge blieb gegenüber

dem Vorjahr nahezu unverändert.

Weniger Zuwanderung aus den

Haupt-Asylherkunftsländern

Eine Ursache für

die im Jahr 2024 gegenüber 2023 geringere

Zuwanderung ist eine geringere Nettozuwanderung

aus den Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden.

Im Vergleich zum Vorjahr registrierte die

Wanderungsstatistik deutliche Rückgänge der

Nettozuwanderung aus Syrien (-25 %, von 101 000

auf 75 000), der Türkei (-53 %, von 89 000 auf

41 000), und aus Afghanistan (-32 %, von 48 000

auf 33 000).

Laut der Asylstatistik

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gab

es 2024 erheblich weniger Asylanträge von

Staatsangehörigen dieser Länder. Konstante

Nettozuwanderung aus der Ukraine bei weniger Zu-

und Fortzügen Die Nettozuwanderung aus der

Ukraine lag 2024 wie im Vorjahr unverändert bei

121 000 Personen.

Hinter der konstanten

Nettozuwanderung verbergen sich allerdings

deutliche Rückgänge sowohl bei Zuzügen (2024:

222 000 Zuzüge, 2023: 276 000 Zuzüge) aus der

Ukraine als auch bei Fortzügen (2024: 100 000

Fortzüge, 2023: 155 000 Fortzüge) in die Ukraine

und damit ein generell geringeres

Migrationsgeschehen.

Der Rückgang

scheint auch 2025 weiter anzuhalten: In den

ersten vier Monaten 2025 lag die

Nettozuwanderung aus der Ukraine insgesamt bei

knapp 20 000 Personen, zuletzt im April 2025 bei

rund 3 000 Personen. In den ersten vier Monaten

2024 war die Nettozuwanderung aus der Ukraine

mit 38 000 Personen noch fast doppelt so hoch.

Negativer Wanderungssaldo gegenüber der

EU

Eine weitere Ursache für die sinkende

Nettozuwanderung ist eine weiter rückläufige

Zuwanderung aus den Staaten der Europäischen

Union (EU). Im Jahr 2024 betrug der

Wanderungssaldo Deutschlands mit der EU -34 000

Personen. Damit verzeichnet die

Wanderungsstatistik nach hohen

Wanderungsüberschüssen vor allem in den 2010er

Jahren erstmals seit dem Jahr 2008 wieder

weniger Zuzüge aus der EU als Fortzüge in andere

EU-Staaten.

Die größten Rückgänge des

Wanderungssaldos im Vergleich zum Vorjahr waren

mit Polen (von +15 000 auf -11 000 Personen),

Rumänien (von +16 000 auf -5 000 Personen) und

Bulgarien (von +1 000 auf -11 000 Personen) zu

beobachten. Dabei waren die Verluste vor allem

auf weniger Zuzüge als im Vorjahr

zurückzuführen. Aus Polen wurden 22 000 Zuzüge

weniger erfasst (-21 %), aus Bulgarien 11 000

(-18 %) und aus Rumänien 16 000 (-8 %).

Die Zahl der registrierten Fortzüge nach Polen

und Rumänien stieg in geringem Ausmaß um 4 000

Fortzüge (+4 %) beziehungsweise 5 000 Fortzüge

(+3 %). Die Zahl der Fortzüge nach Bulgarien

blieb weitgehend unverändert. Innerhalb

Deutschlands Brandenburg, Bayern und

Schleswig-Holstein mit den höchsten

Wanderungsüberschüssen.

Innerhalb

Deutschlands wurden 2024 insgesamt

1 004 000 Wanderungen über die Bundeslandgrenzen

registriert. Dies waren 31 000 beziehungsweise

3 % weniger als im Vorjahr. Brandenburg

verzeichnete mit einem positiven Saldo von

12 000 Personen den größten

Wanderungsüberschuss, gefolgt von Bayern

(+10 000 Personen) und Schleswig-Holstein

(+9 000 Personen). Berlin (-15 000 Personen)

sowie Thüringen (-6 000 Personen), Hessen und

Nordrhein-Westfalen (jeweils -5 000 Personen)

hatten die größten Wanderungsverluste.

Donnerstag, 26. Juni 2025

Schützenswert - Weseler Elternlots*innen

erhalten Dankeschön

Tag für Tag, bei Wind und Wetter, stehen

Elternlots*innen in der Nähe von Grundschulen

und sorgen für die Sicherheit der Kinder.

Insgesamt sind in Wesel 21 Elternlotsen

ehrenamtlich im Einsatz; davon zehn an der

Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg sowie elf

an der Gemeinschaftsgrundschule Feldmark.

Für diesen vorbildlichen Einsatz erhalten

die Lots*innen jedes Jahr ein kleines Dankeschön

von Stadtverwaltung, Kreispolizeibehörde und

Kreis-Verkehrswacht, so auch in diesem Jahr. Für

das wertvolle Engagement haben die

Ehrenamtlichen ein Dankesschreiben der

Bürgermeisterin mit einem „Stadtgutschein Wesel“

im Wert von 50 Euro erhalten.

Die

Einkaufsgutscheine können bei verschiedenen

Fachgeschäften und Dienstleistern (mehr

Informationen unter www.stadtgutschein-wesel.de)

eingelöst werden. Bürgermeisterin Westkamp

würdigte den besonderen Einsatz zur Sicherheit

von Kindern, den die Elternlotsen erbringen.

Allen Beteiligten liegt dieses Angebot sehr am

Herzen, damit vor allem jüngere Schulkinder

sicher zur Schule gelangen.

Neben dem

Einsatz der Elternlots*innen werden jährlich

überarbeitete Schulwegsicherungspläne an die

I-Dötzchen verteilt. Darin enthalten ist eine

Informationsschrift, die Eltern Hilfestellung

gibt, wie sie ihr Kind auf dem Schulweg

begleiten können. Ein Kartenausschnitt zeigt,

wie der sicherste Schulweg verläuft.

Eingezeichnet sind Ampelanlagen, Querungshilfen

und Lotsendienste.

Wichtig ist, so die

Fachleute, den Schulweg frühzeitig mit den

Kindern einzuüben. Zunächst sollten Kinder

begleitet werden, zunehmend sollte ihnen

zugetraut werden, ihren Schulweg alleine oder

mit anderen Kindern zu gehen. Das stärkt

Selbständigkeit und Selbstvertrauen. An die

motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen ergeht

der Appell, in der Nähe von Grundschulen

besonders umsichtig und langsam zu fahren.

Dinslaken: Jugendzentrum P-Dorf ist

jetzt Faires Jugendhaus

Das

städtische Jugendzentrum Pestalozzidorf, besser

bekannt als P-Dorf, engagiert sich seit vielen

Jahren für das Thema Nachhaltigkeit. Fair

gehandelte Lebensmittel gehören zum Alltag und

Nachhaltigkeitsprojekte sind fester Bestandteil

der pädagogischen Arbeit.

von links nach rechts: Waltraud Barthel, Ben

Brunswick (beide P-Dorf), Dr. Tagrid Yousef,

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, Angelika

Supper, Vera Dwors

Jetzt wurde die

Einrichtung für ihren Einsatz belohnt und hat

durch das Netzwerk Faire Metropole Ruhr die

Auszeichnung „Faires Jugendhaus“ erhalten.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel