|

Samstag, 26., Sonntag, 27. April 2025

Trauerbeflaggung

anlässlich des Todes von Papst Franziskus

Innenminister

Herbert Reul hat für Samstag, den 26. April

2025, anlässlich des Todes Seiner Heiligkeit

Franziskus, Papst der römisch-katholischen

Kirche, Oberhaupt der nichtstaatlichen

souveränen Macht des Heiligen Stuhls und

Staatsoberhaupt des Staates Vatikanstadt für

alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie der übrigen

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des

öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes

unterliegen, Trauerbeflaggung angeordnet.

Berlin: TÜV-Verband begrüßt EU-Vorschläge

für mehr Fahrzeugsicherheit

Aktualisierung der Prüfvorgaben für

Elektrofahrzeuge und Assistenzsysteme ist

überfällig. Prüforganisationen erhalten Zugang

zu sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten.

Jährliche Prüfung älterer Fahrzeuge leistet

Beitrag zur Verkehrssicherheit. Erweiterung der

Abgasprüfungen verringern schädliche Emissionen

für Mensch und Umwelt.

Neue EU-Vorschriften: Jährliche Kontrollen: Für

Pkw und Transporter, die älter als zehn Jahre

sind - Abstimung Rat und Parlamen notwendig

Zu den aktuellen Vorschlägen der EU-Kommission

für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, weniger

Luftverschmutzung und Fahrzeugdaten sagt Richard

Goebelt, Bereichsleiter Fahrzeug und Mobilität

beim TÜV-Verband:

„Der TÜV-Verband

begrüßt die Vorschläge der EU-Kommission für die

Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in

Europa. Die Reform adressiert zentrale

Herausforderungen im Bereich der

Verkehrssicherheit und der Erreichung der Vision

Zero, indem sie die Prüfpflichten modernisiert

und den Fokus stärker auf sicherheits- und

emissionsrelevante Defizite lenkt.

Eine

Aktualisierung der Prüfvorgaben für

Elektrofahrzeuge und Assistenzsysteme ist längst

überfällig. Die neuen Regelungen sehen vor, dass

künftig auch Hochvolt-Komponenten von Elektro-

und Hybridfahrzeugen sowie elektronische

Sicherheitsfunktionen wie Fahrerassistenzsysteme

(ADAS) systematisch in die Hauptuntersuchung

einbezogen werden.

Damit wird

sichergestellt, dass die sicherheitsrelevanten

Systeme auch über die gesamte Lebensdauer eines

Fahrzeugs hinweg zuverlässig funktionieren.

Diese Erweiterung ist notwendig, da der

derzeitige Prüfumfang nicht mit dem

technologischen Fortschritt Schritt gehalten

hat.“

„Besonders begrüßenswert ist der

geplante EU-weite digitale Datenaustausch über

die MOVE-Hub-Plattform. Der TÜV-Verband

unterstützt das Ziel der EU-Kommission, die

Fahrzeug- und Prüfdaten europaweit besser zu

vernetzen und die Nachverfolgbarkeit von

Fahrzeughistorien sowie die Bekämpfung von

Tachomanipulation zu ermöglichen. Diese digitale

Vernetzung stärkt nicht nur die Sicherheit auf

unseren Straßen, sondern senkt auch

Bürokratiekosten und erleichtert die

Umschreibung von Fahrzeugen beim Wechsel in ein

anderes EU-Land erheblich.“

„Der

TÜV-Verband begrüßt ausdrücklich, dass die

EU-Kommission in ihrer Reform vorsieht, den

Zugang zu sicherheits- und emissionsrelevanten

Fahrzeugdaten zu standardisieren und gesetzlich

zu verankern. Hersteller sollen verpflichtet

werden, alle notwendigen technischen

Informationen – inklusive Softwareversionen,

Diagnosecodes, Zugang zur elektronischen

Schnittstelle des Fahrzeugs und relevante

Warnanzeigen – kostenfrei, diskriminierungsfrei

und maschinenlesbar bereitzustellen.

Nur

so können Prüfstellen ihrer Aufgabe nachkommen,

auch moderne Fahrzeuge mit komplexer Elektronik

und digitalen Assistenzsystemen vollumfänglich

zu überprüfen. Das schafft Rechtssicherheit,

fördert die Gleichbehandlung aller Marktakteure

und schützt letztlich auch Verbraucherinnen und

Verbraucher – zum Beispiel bei der Entdeckung

manipulierter Software oder bei nicht

funktionierenden Sicherheitssystemen.“

„Der TÜV-Verband unterstützt die Überlegungen

der EU-Kommission, die Prüffristen für ältere

Fahrzeuge anzupassen. Eine jährliche

Hauptuntersuchung von Pkw und leichten

Nutzfahrzeugen, die älter als zehn Jahre sind,

trägt zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Das

Durchschnittsalter des Pkw-Bestands in

Deutschland steigt seit Jahren kontinuierlich

und liegt aktuell bei 10,3 Jahren.

Die

alternde Fahrzeugflotte spricht einerseits für

eine höhere Langlebigkeit der Fahrzeuge, auf der

anderen Seite stellt sie eine Herausforderung

für die Verkehrssicherheit dar. Die Mängelquoten

bei der Hauptuntersuchung (HU) steigen mit dem

Alter der Fahrzeuge erheblich an. In der

Altersgruppe der zehn bis elf Jahre alten

Fahrzeuge fällt bei der HU fast jedes vierte

Fahrzeug (23 Prozent) mit erheblichen oder

gefährlichen Mängeln durch. Insbesondere die

Halter älterer Autos sind gefordert, regelmäßig

in die Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge zu

investieren.“

Derzeit erfolgt die erste

Hauptuntersuchung in Deutschland bei privaten

Pkw drei Jahre nach der Erstzulassung und

anschließend alle zwei Jahre. Die technische

Sicherheit von Mietwagen, Taxis,

Carsharing-Autos, Krankenwagen und anderen

Fahrzeugen für die Personenbeförderung wird in

der Regel jährlich überprüft.

„Ein

weiterer Meilenstein der Reform ist die

Erweiterung der Abgasprüfungen: Neben

klassischen Labortests werden künftig

Partikelanzahlmessungen und NOₓ-Kontrollen im

realen Fahrbetrieb (Real Driving Emissions)

verpflichtend in die Hauptuntersuchung

integriert. Damit wird sichergestellt, dass

Fahrzeuge nicht nur auf dem Rollenprüfstand,

sondern auch auf der Straße sauber bleiben.

Durch die verbindliche Nutzung von

On-Board-Diagnose-Daten (OBD) und gezielte

Remote-Sensing-Kontrollen lassen sich

Manipulationen und technische Defekte frühzeitig

erkennen.“

Die Vorschläge der

EU-Kommission sind der Auftakt zu einem

EU-Gesetzgebungsverfahren, bei dem das

EU-Parlament und die Mitgliedsländer eingebunden

werden. Dafür müssen drei Richtlinien

überarbeitet werden: Richtlinien über die

regelmäßige technische Kontrolle von Fahrzeugen

(PTI), die Zulassungsdokumente für Fahrzeuge und

die Unterwegskontrolle (RSI).

Neue Starkregen- und

Hochwasserschutz-App wird landesweit ausgerollt

Wie sicher ist das

eigene Zuhause vor Überflutung, Starkregen oder

Hochwasser? Die "H2OCH Wasser App/für’s Haus"

beantwortet jetzt diese Frage für alle Kommunen

im Ruhrgebiet und ganz Nordrhein-Westfalen.

Die Starkregen- und Hochwasserschutz-App der

Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft

und Lippeverband (EGLV) und der Ministerien für

Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

sowie für Umwelt, Naturschutz und Verkehr wurde

heute (25. April) landesweit ausgerollt.

Mit der App lassen sich nach Eingabe der

Adresse verschiedene Varianten – von einem

extremen bis außergewöhnlichen

Starkregenereignis sowie unterschiedliche

Hochwassersituationen – durchspielen. Angezeigt

wird schematisch nicht nur, welche Flächen

überflutet werden können, sondern auch, wie hoch

das Wasser an dieser Adresse stehen würde.

Möglich sind darüber hinaus auch drehbare

3D-Ansichten eines Wohnobjektes. In Form eines

Ampelsystems erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung

der Immobilie bzw. des Grundstücks in Bezug auf

Überflutungen durch Starkregen und durch

Flusshochwasser.

idr - Informationen:

https://www.hochwasser-app.nrw/

Ein Zeichen für zukünftige

Generationen: Stadt Kleve ehrt Spenderinnen und

Spender von 11 Bäumen

Im Rahmen der Aktion „Mein Baum für

Kleve“ haben Bürgerinnen und Bürger elf Bäume an

die Stadt Kleve gespendet. Am Mittwoch, den

23.04. wurden die Urkunden feierlich durch

Bürgermeister Wolfgang Gebing überreicht. Seit

August des vergangenen Jahres läuft die

Baumspendeaktion „Mein Baum für Kleve“.

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und

andere Zusammenschlüsse können im Rahmen der

Aktion Bäume für unsere Stadt spenden. Mit einer

Spende von 500 € werden der Einkauf und die

Pflanzung jeweils eines Baumes finanziert. Um

die weiteren Kosten und die Organisation der

Bewässerung sowie der Pflegeschnitte kümmert

sich die Stadt Kleve.

Bereits im Februar

wurden die Ende 2024 gespendeten Bäume im

Willibrordpark, am Spielplatz an der Eichenallee

und in dem Grünzug an der Berliner Straße

gepflanzt. Seither haben sie sich prächtig

entwickelt und zeigen aktuell ihr frisch

ausgetriebenes, hellgrünes Blätterkleid. Viele

der gepflanzten Arten werden bald blühen und

somit im weiteren Jahresverlauf eine

Lebensgrundlage für viele Insekten und Vögel

bilden.

Baumspenderinnen und Baumspender April 2025

Am Mittwoch, 23. April 2025, hat

Bürgermeister Wolfgang Gebing nun im

Willibrordpark vor den gespendeten Bäumen

feierlich die Urkunden an die Spender und

Spenderinnen übergeben.

In seiner

Dankesrede zu Beginn der Veranstaltung betonte

er die Bedeutung der gepflanzten Bäume: „Es ist

eine Sache, von der Wichtigkeit des

Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu

sprechen, doch es ist eine ganz andere, aktiv

Verantwortung zu übernehmen und konkrete Taten

folgen zu lassen. Und genau das haben all die

Personen getan, die heute hier sind. Sie haben

nicht nur ein Stück Natur geschenkt, sondern

auch ein Stück Zukunft für unsere Stadt, für

unsere Kinder und für kommende Generationen.“

Die Stadt Kleve bedankt sich bei der

Familie Egici, der Volksbank Kleverland, der

CDU-Ratsfraktion der Stadt Kleve, dem

Bundesverband Credit Management e.V., den

Eheleuten Hunck sowie der Sparkasse Rhein-Maas,

die im vergangenen Jahr einen oder sogar mehrere

Bäume gespendet haben.

Wer Interesse an

der Aktion hat und in diesem Jahr Bäume spenden

möchten, findet alle Informationen auf www.kleve.de/baumspenden.

Für Rückfragen ist die Stadt Kleve per E-Mail

unter umwelt@kleve.de oder per Telefon unter

02821/84-408 erreichbar.

Kleve: Flächenverfügbarkeit im Rahmen der

Landesgartenschau 2029

Der Zuschlag für die Landesgartenschau in Kleve

kam vor einem Jahr, im April 2024. Seitdem

wurden die gGmbH und der Förderverein gegründet,

die Bildmarke und das Erscheinungsbild

(corporate design) definiert, Umfragen und

Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung initiiert

und die Auslobung der Planungswettbewerbe

vorbereitet – für die Innenstadt und die

dauerhaften Parkanlagen. Im Mai startet die

Bewerbungsphase. Mitte September entscheidet

eine Fachjury über die eingereichten Entwürfe

der Fachplaner.

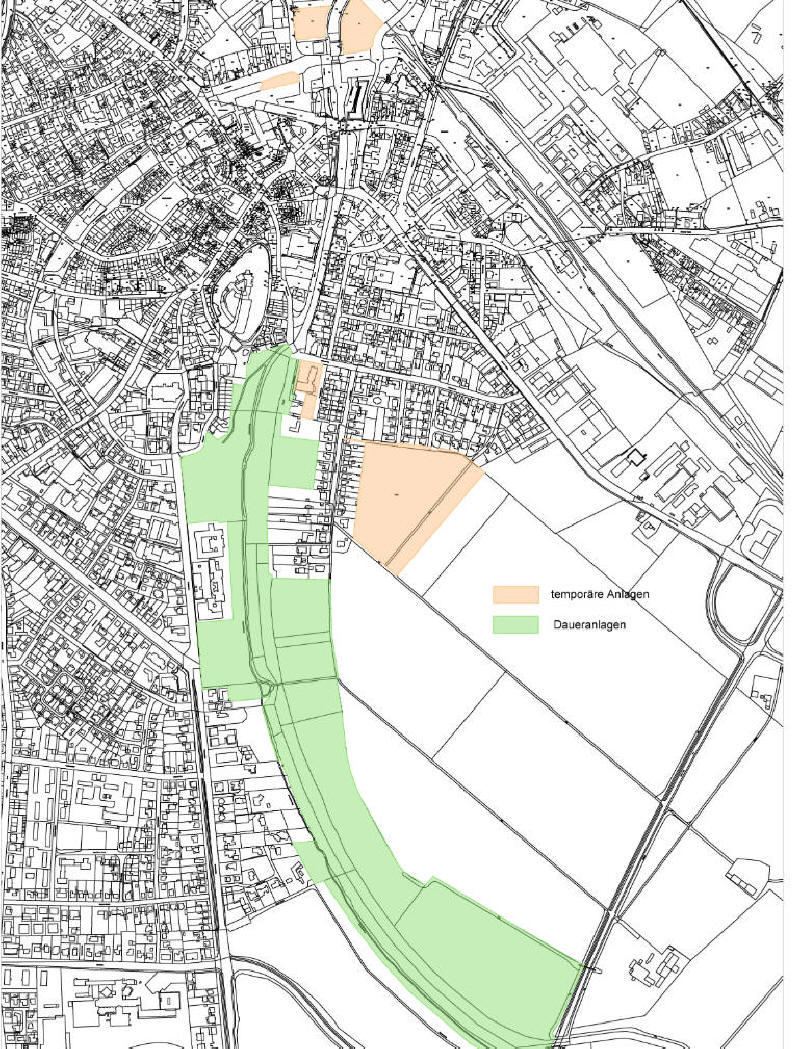

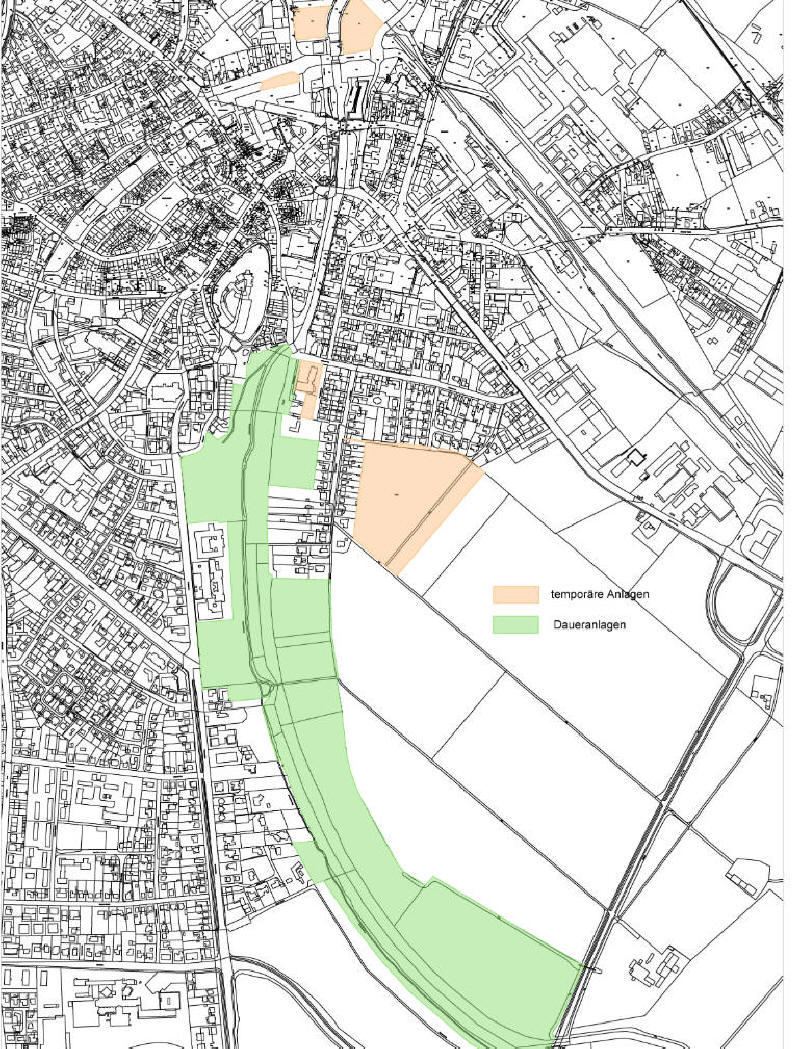

„Vor allem das Thema

,Flächenverfügbarkeit‘ ist gegenwärtig viel

diskutiert und Aufhänger der Schlagzeilen.“ sagt

Marijke Noy, seit Anfang April zuständig für den

Bereich Kommunikation und Marketing. „Hierbei

ist die Unterscheidung zwischen den wesentlichen

Daueranlagen und ergänzenden, temporären

Erweiterungsflächen zu beachten.“

Inhalt

des Planungswettbewerbs sind ausschließlich die

Daueranlagen, also die Flächen, die auch nach

2029 bestehen bleiben und nicht zurück gebaut

werden. Alle hierfür -schon in der

Bewerbungsphase benannten- relevanten Areale

befinden sich in städtischem Eigentum. Auf dem

vorhandenen Gelände können alle Themen für eine

erfolgreiche Landesgartenschau problemlos

dargestellt werden.

Karte Flächen Landesgartenschau Stand April 2025

Es ist richtig, dass in der Bewerbungsphase

Felder ins Auge gefasst wurden, die heute nicht

mehr Bestandteil der Planungen sind. Sowohl in

der Bewerbungsbroschüre als auch bei der

Begehung mit der Bewertungskommission wurde

transparent dargestellt, dass sich diese Flächen

in Privateigentum befinden. Wie zwischenzeitlich

bekannt ist, konnte über die Verpachtung dieser

Flächen trotz vielversprechender Vorgespräche

mit dem privaten Eigentümer in den konkreten

Verhandlungen keine Einigung erzielt werden.

Die betroffenen Flächen wären aufgrund ihrer

nur temporären Nutzbarkeit ohnehin nicht Teil

des Planungswettbewerbs gewesen. Sie waren für

die Umsetzung von Themengärten und zur

großflächigen Präsentation der (experimentellen)

Landwirtschaft angedacht. Für die Umsetzung von

Themengärten hat sich nach Vorlage eines

Bodengutachtens rund um das ehemalige Hallenbad

die Chance ergeben, die umliegenden Flächen im

Rahmen der Landesgartenschau zu entwickeln. Auch

diese Flächen befinden sich in städtischem

Eigentum.

Vorteil: die dann dauerhaft

aufbereiteten Anlagen können von den Bürgerinnen

und Bürgern über den Zeitraum der

Landesgartenschau hinaus genutzt werden. In

zentraler, naturnaher Lage -mit direktem Zugang

zum Wasser sowie schöner Szenerie mit Blick auf

die Schwanenburg- bringt das städtische

Flurstück beste Voraussetzungen für den Aufbau

öffentlicher Gartenstrukturen mit. Überdies

sollen auch bereits bestehende städtische

Parkanlagen einbezogen und aufgewertet werden.

Fazit: Die Daueranlagen der

Landesgartenschau in Kleve erfüllen mit einer

Gesamtfläche von 23 Hektar alle Anforderungen an

Landesgartenschauen in NRW. Die

Ausstellungsfläche wird durch zusätzliche,

temporär genutzte Flächen noch wesentlich größer

ausfallen.

Heinrich Sperling, Prokurist

und wichtiger Berater der gGmbH mit langjähriger

Erfahrung im Bereich Landesgartenschauen sagt

hierzu: „Der Erfolg einer Landesgartenschau ist

überdies nicht von der Größe der

Veranstaltungsfläche abhängig. Ausschlaggebend

sind die inhaltliche Qualität und die

Präsentation der Ausstellungselemente. Die

Landesgartenschau in Kleve hat alle

Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Veranstaltung.“

Erste

Mobilstation im Stadtgebiet: Knotenpunkt für

Mobilitätsangebote am Klever Bahnhof

Mit der Aufstellung der letzten Beschilderungen

ist sie nun komplett: am Klever Bahnhof ist die

erste Mobilstation im Stadtgebiet entstanden.

Mobilstationen verknüpfen verschiedene

Verkehrsmittel an einem Ort und ermöglichen

Fahrgästen so, flexibel zwischen ÖPNV,

Sharingangeboten und Co. zu entscheiden.

Nun steht auch die Beschilderung: Kleves erste

Mobilstation ist jetzt komplett.

Auch am

Bahnhof in Kleve werden mit der Mobilstation

alle wesentlichen Verkehrsmittel vernetzt und

vereint. Dort treffen Bus, Bahn, Rad, Auto samt

Car-Sharing, Taxiständen und einem großen

Park-and-Ride-Parkplatz sowie wesentliche

fußläufige Verbindungen in die Klever Innenstadt

aufeinander.

Durch die Fertigstellung

der Radstation in unmittelbarer Bahnhofsnähe hat

die Mobilstation im vergangenen Jahr ein hohes

Maß an Komfort hinzugewonnen. Neben sicheren

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie

Schließfächer samt Akku-Ladestationen beheimatet

die Radstation eine öffentliche und

barrierefreie WC-Anlage. Ergänzt wird das

dortige Angebot um die Fahrradwerkstatt

„Drehmoment“ des Berufsbildungszentrums Kreis

Kleve e.V.

Zuletzt hatten der

Mobilstation noch Wegweiser und letzte

Beschilderungen gefehlt, die nun aufgestellt

werden konnten. Kernstück des Leitsystems ist

eine große Stele, die alle Angebote der Station

auf einen Blick zusammenfasst. Sie dient der

Kenntlichmachung der Mobilstation im

Verkehrsraum und informiert die Kleverinnen und

Klever, aber auch Besucherinnen und Besucher der

Stadt zu den vielfältigen Dienstleistungen rund

um das Thema vernetzte Mobilität. Zusätzliche

Wegweiser zeigen den Fahrgästen insbesondere den

Weg zur Radstation auf.

Die Gestaltung

der Stele sowie der Wegweiser folgt einem

NRW-weit einheitlichen Design des

Landesprogrammes mobil.nrw, einer

Gemeinschaftskampagne des

NRW-Verkehrsministeriums sowie der

Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde im

Bundesland. Fahrgäste werden dadurch in ganz

Nordrhein-Westfalen mit denselben leicht

verständlichen Piktogrammen, denselben Farben

und Logos über die Verkehrsangebote des

jeweiligen Standortes informiert.

Die

Errichtung der Mobilstation wurde durch den

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Alle

Details zur Radstation

Wer sich für die

Angebote der Radstation am Bahnhof interessiert,

findet alle Informationen hierzu in unserer

Vorstellung der Radstation aus dem vergangenen

Jahr: Alles rund um’s Fahrrad: Radstation am

Klever Bahnhof eröffnet!

Moers: Neue

Energie- und Wassernetze in der Innenstadt

Durch ein Materiallager fallen in der Meerstraße

einige Stellplätze weg

Der Start der Sanierung der Moerser Innenstadt

nimmt Fahrt auf. Bevor im nördlichen Bereich der

Fieselstraße Mitte Mai die erste Kanalsanierung

in offener Bauweise ansteht, wird die ENNI

Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) hier bereits

ab der kommenden Woche mit vorbereitenden

Maßnahmen beginnen.

Ein Teil der

Fieselstraße und später auch die Straße Im

Rosen-thal bekommen in vier Bauabschnitten bis

Ende Juni neue Energie- und Wasserleitungen.

„Bei der Maßnahme erneuern wir gleichzeitig auch

die Hausanschlüsse“, sei dies laut

Projektleiterin Diane Schiffer Teil des gesamten

Sanierungskonzeptes.

Ab Montag, 5.

Mai, startet die Baumaßnahme an der Einmündung

der Haag- zur Fieselstraße. Ab dort wird sich

Enni dann in jeweils nur rund 15 Meter langen

Baufeldern Richtung Rosenthal vorarbeiten.

„Durch die kleinen Bauabschnitte werden Anwohner

nur gering beeinträchtigt. Die Feuerwehrzufahrt

und weitgehend auch die Zufahrt der

Privatfahrzeuge bleibt in der sehr engen Straße

möglich.“

Erst im dritten Bauabschnitt

biegt die Baustelle dann in das Rosenthal ein.

Hier verlegt Enni neben Strom und Wasser auch

eine neue Gasleitung. Bereits vor Beginn der

eigentlichen Arbeiten wird Enni einen Teil des

Parkplatzes in der Meerstraße gegenüber dem Haus

am Park für ein notwendiges Baumateriallager

sperren und die Baustelle einrichten.

„Hierdurch fällt ab dem 28. April für die

gesamte Bauzeit die Hälfte der Stellplätze weg“,

sagt Schiffer. Bis dahin sind alle direkt

betroffenen Anwohner schriftlich über die

Baumaßnahme informiert. Vertreter der Stadt und

der Feuerwehr waren in die Planungen

eingebunden. Fragen beantwortet wie gewohnt das

Enni-Baustellentelefon unter 02841 104-600.

Schon mal ein E-Lastenrad

gefahren? Die Cargobike Roadshow kommt nach

Wesel

Ob Kinderbeförderung, Einkauf

oder Ausflug – Lastenräder liegen im Trend und

haben ein großes Potenzial für die

Verkehrswende. Bei der Cargobike Roadshow können

Fahrspaß und Vorteile von Lastenrädern ganz

praktisch „erfahren“ werden.

Am Dienstag, 13. Mai 2025, gastiert das Team der

Cargobike Roadshow auf Einladung der Stadt Wesel

auf dem Großen Markt und bietet dort zwischen 13

und 18 Uhr allen interessierten Bürger*innen

seinen Fuhrpark an E-Lastenrädern zum Testen an

(offizielle Eröffnung um 13 Uhr).

Ausgestellt werden zwölf unterschiedliche

E-Lastenräder von zwölf Herstellern. Dabei sind

sowohl zwei- als auch dreirädrige Modelle,

Marktneuheiten und Klassiker. Dazu gibt es eine

hersteller- und händlerneutrale Beratung durch

das Roadshow-Team.

Die Cargobike

Roadshow wurde 2016 von unabhängigen

Lastenrad-Experten ins Leben gerufen und wird

inzwischen von der Berliner

Verkehrswende-Agentur cargobike.jetzt

organisiert. Colin Pöstgens aus Essen ist einer

der Cargobike Roadshow-Gründer und sagt: „Die

vielen freudestrahlenden Gesichter nach der

ersten Testfahrt sind das Schönste an unserer

Roadshow. Die meisten wollen gleich noch eine

Runde drehen – vor allem die mitfahrenden

Kinder“.

Alle ausgestellten Testräder

haben einen E-Antrieb, der bis maximal 25 km/h

unterstützt und sind für die private Nutzung,

insbesondere für den Kindertransport,

ausgerüstet. Aber nicht nur Familien mit

(kleinen) Kindern sind zum Testen eingeladen.

Die meisten Testräder sind auch mit

Transportaufbauten erhältlich und somit

beispielsweise für Gewerbetreibende

interessant.

Wer möchte, darf gerne

seinen eigenen Helm mitbringen. Einige Weseler

Fahrradhändler sind ebenfalls der Einladung der

Stadt Wesel gefolgt und präsentieren an diesem

Nachmittag ihr eigenes Angebot an Lastenrädern

auf dem Großen Markt. Organisiert wird die

Veranstaltung vom Klimaschutzmanagement der

Stadt Wesel, welches ebenfalls mit einem

Infostand vor Ort sein wird.

Für die

Weseler Bürger*innen sind das Testangebot und

die Beratung der Cargobike Roadshow kostenlos.

Vorerfahrungen mit Lastenrädern sind nicht

erforderlich. Für Testfahrten muss lediglich ein

Lichtbildausweis vorgelegt werden. Weitere

Informationen zum Veranstalter finden

Interessierte auf der Internetseite der

Cargobike Roadshow unter cargobike.jetzt

Wesel: Ranger-Spaziergänge im

Jubiläumsjahr – Natur erleben, verstehen und

respektieren

Im Rahmen des

Jubiläumsjahres „50 Jahre Kreis Wesel“ laden die

Ranger des Kreises Wesel in Zusammenarbeit mit

der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel

zu besonderen Spaziergängen in ausgewählten

Schutzgebieten ein. Interessierte Bürgerinnen

und Bürger haben dabei die Gelegenheit, die

spannende Arbeit der Ranger kennenzulernen und

mehr über die vielfältige Natur im Kreis Wesel

zu erfahren.

Bereits seit 2019 besteht

eine Kooperation zwischen dem Regionalverband

Ruhr Grün und der Unteren Naturschutzbehörde zum

Einsatz von Rangern im Kreis Wesel. In 2023

wurde eine weitere Kooperation mit dem

Regionalforstamt Niederrhein ins Leben gerufen.

Die insgesamt vier Ranger sind in den

Schutzgebieten des Kreises unterwegs, überwachen

sensible Bereiche und stehen gleichzeitig als

Ansprechpartner für Erholungssuchende zur

Verfügung. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer

Arbeit liegt auf der Aufklärung und dem

respektvollen Miteinander von Mensch und Natur.

Bei den geführten Spaziergängen geben die

Ranger spannende Einblicke in ihre tägliche

Arbeit, berichten von Begegnungen im Gelände und

beantworten Fragen rund um Naturschutz,

Artenvielfalt und den richtigen Umgang mit der

Natur. Unterstützt werden sie dabei von Förstern

sowie Mitarbeitenden der Unteren

Naturschutzbehörde des Kreises Wesel.

Die

Teilnahme ist kostenlos aber auf 30 Teilnehmende

je Termin beschränkt. Eine vorherige Anmeldung

ist erforderlich (siehe Termine). Weitere

Informationen zu den Treffpunkten, den Inhalten

der Spaziergänge und der Anmeldung finden

Interessierte unter:

kreis-wesel.de/50-jahre-kreis-wesel

Die

Termine im Überblick:

Licht und Schatten -

Die geheimnisvolle Schönheit des Dämmerwaldes

Samstag (10.05.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr

Naturschutzgebiet Dämmerwald, Parkplatz

„Wildnistor Dämmerwald“

Zur Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013409

und

Samstag (10.05.2025) von 13.00 – 16.00

Uhr

Naturschutzgebiet Dämmerwald, Parkplatz

„Wildnistor Dämmerwald“

Zur Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013415

Land, Wasser, Kies - Die zurückeroberte

Wildnis des Orsoyer Rheinbogens

Samstag

(31.05.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr

Naturschutzgebiet Orsoyer Rheinbogen, Parkplatz

„LINEG-Kläranlage Ossenberg“

Zur Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013487

und

Samstag (31.05.2025) von 13.00 – 16.00

Uhr

Naturschutzgebiet Orsoyer Rheinbogen,

Parkplatz „LINEG-Kläranlage Ossenberg“

Zur

Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013489

Könige der Lüfte und des Wassers - Die

atemberaubende Vielfalt der Bislicher Insel

Samstag (05.07.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr

Naturschutzgebiet Bislicher Insel, Parkplatz

„Naturforum Bislicher Insel“

Zur Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013491

und

Samstag (05.07.2025) von 13.00 – 16.00

Uhr

Naturschutzgebiet Bislicher Insel,

Parkplatz „Naturforum Bislicher Insel“

Zur

Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013493

Sand, Moor und Heide - Die

abwechslungsreiche Heimat des fliegenden

Hirsches, der Moosjungfer und des Moorfrosches

Freitag (01.08.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr

Naturschutzgebiet Diersfordter Wald, Parkplatz

„Diersfordter Wald“

Zur Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013494

und

Freitag (01.08.2025) von 13.00 – 16.00

Uhr

Naturschutzgebiet Diersfordter Wald,

Parkplatz „Diersfordter Wald“

Zur Anmeldung:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013495

Zentrum für Europäischen

Verbraucherschutz startet mit

grenzüberschreitender Rechtsdurchsetzung

Das Zentrum für Europäischen

Verbraucherschutz e. V. (ZEV) übernimmt eine

neue, zentrale Aufgabe: Als erste und einzige in

Deutschland zugelassene Einrichtung ist das ZEV

zur kollektiven, grenzüberschreitenden

Rechtsdurchsetzung in Europa befugt.

© Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.

V.

Das Team „Rechtsdurchsetzung in

Europa“ wird tätig, wenn deutsche

Verbraucherinnen und Verbraucher durch

systematische Rechtsverstöße von Unternehmen im

EU-Ausland in ihren Rechten benachteiligt werden

– insbesondere, wenn eine außergerichtliche

Einigung nicht erzielt werden kann.

Typische Fälle sind unzulässige

Vertragsbedingungen (AGB), intransparente oder

irreführende Gestaltung von Webseiten, Abofallen

oder unklare Kündigungsbedingungen.

Rechtsgrundlage für diese neue Befugnis ist die

EU-Verbandsklagenrichtlinie (EU 2020/1828) sowie

deren Umsetzung in deutsches Recht.

Das

ZEV wurde als einzige deutsche Einrichtung zur

Durchführung grenzüberschreitender

Verbandsklagen zugelassen und ist als

qualifizierte Einrichtung nach § 4d UKlaG in der

Liste des Bundesamts für Justiz (BfJ) geführt.

„Mit der Zulassung bietet sich für das

ZEV nun die Möglichkeit, Verstöße von

Unternehmen gezielt anzugehen und zu unterbinden

– wenn nötig auch vor Gericht“, sagt Jakob

Thevis, stellvertretender Vorstand des ZEV.

„Gleichzeitig gilt: Wir setzen weiterhin auf

außergerichtliche Einigungen, bevor wir

rechtlich gegen ein Unternehmen im Ausland

vorgehen.“

Das ZEV (Fußgängerbrücke Kehl/Straßburg als

Vereins-LOGO - Foto ZEV) folgt bei seiner

Tätigkeit einem klaren Prinzip: Feststellung

eines strukturellen Verbraucherproblems – z. B.

durch eine Beschwerde über das

Online-Formular. Prüfung und Versuch einer

außergerichtlichen Einigung mit dem Unternehmen.

Falls nötig: Klage - kommt keine

außergerichtliche Einigung zustande, kann das

ZEV rechtlich gegen das Unternehmen vorgehen.

Das Bürogebäude des Vereins in der Bahnhofsplatz

3, 77694 Kehl - Foto ZEV

Wenn viele

Verbraucherinnen und Verbraucher geschädigt

sind, ist auch eine EU-Verbandsklage möglich.

Das ZEV arbeitet dabei eng mit dem Netzwerk der

Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net)

zusammen. Wie sich die neue Rolle des ZEV auf

das Verhalten von Unternehmen auswirken wird,

bleibt abzuwarten – erste konkrete Schritte

gegen Unternehmen im EU-Ausland sind bereits in

Planung.

Genauere Informationen zum Thema

Rechtsdurchsetzung und EU-Sammelklagen stellt

das ZEV auf seiner Website zur Verfügung. Dort

wird künftig auch über laufende Verfahren

informiert und darüber, ob und wie sich

betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher

einer Klage anschließen können. Weitere

Informationen:

www.cec-zev.eu/de/themen/eu-sammelklage/

Im Reich der Burgen und

Schlösser

Die spannende Geschichte

des Niederrheins zeigt sich in beeindruckenden

Bauten.

Wer hat nicht als Kind davon

geträumt, als Ritter oder Prinzessin in einem

prächtigen Schloss zu wohnen oder eine wehrhafte

Burg zu besitzen? Ehrwürdige Bauten aus längst

vergangenen Zeiten üben eine besondere

Faszination auf uns aus. Sie verströmen Historie

und erzählen Geschichten. Ihr bloßer Anblick

beflügelt die Phantasie. Am Niederrhein gibt es

dafür zahlreiche Beispiele, die zu einem Besuch

einladen.

Eine namhafte Bewohnerin

des Schlosses Moers war im 16. Jahrhundert

Gräfin Walburgis von Neuenahr-Moers. Sie hatte

jedoch kein Glück mit ihren Männern: Ihren

ersten Gatten köpften die Spanier, der zweite

kam bei einer Explosion ums Leben. Heute

empfängt sie – als Projektion natürlich – die

Gäste und begleitet sie durch die

Dauerausstellung im Schloss, der ehemaligen

Wasser-Burg der Grafen von Moers.

Die Silhouette der Stadt Kleve prägt die

Schwanenburg. Sie wurde 1020 erstmals urkundlich

erwähnt. Da die Klever Fürsten ihre Abstammung

vom Schwanenritter Elias (Lohengrin)

herleiteten, krönt heute noch ein Schwan die

Spitze des höchsten Turms. Heute befindet sich

im Schwanenturm ein geologisches Museum.

Außerdem bietet sich hier ein eindrucksvolles

Panorama über die Rheinebene bis in die

Niederlande. Sehenswert sind unter anderem die

beiden Portale im inneren Burghof und das

Stauferklo – eine Toilettenanlage aus dem 12.

Jahrhundert.

Blick über den Spoykanal mit blühenden

Kirschblütenbäumen und der Schwanenburg im

Hintergrund - Foto Stadt Kleve

Nicht weit

von Kleve liegt das Museum Schloss Moyland.

Bekannt ist es vor allem für seine

Beuys-Sammlung. Doch auch das historische

Wasserschloss- und Parkensemble mit einem der

größten Kräutergärten der Region, die

beachtliche Hortensiensammlung sowie der Blick

von der Aussichtsplattform des Nordturms lohnen

einen Ausflug.

In der Burggemeinde Brüggen

steckt das Wahrzeichen schon im Namen.

Mitte des 14. Jahrhunderts baute man die Burg zu

einer Festung mit vier Türmen aus und stockte

die Gebäude zwischen den Türmen im 17.

Jahrhundert auf die heutige Höhe auf. Ab 1494

blieb die Burg Brüggen bis 1794 als Landesburg

nördlichste Grenzfestung des Herzogtums Jülich.

Seit 2000 beheimatet die Burg neben der

Tourist-Information, das Informationszentrum des

Naturparks Schwalm-Nette, das Museum Mensch &

Jagd und bildet das kulturelle Zentrum für

musikalische Veranstaltungen und

Kunstausstellungen.

Ebenfalls im

Kreis Viersen, in Kempen, findet sich die

kurkölnische Landesburg. In der historischen

Altstadt in ihrem Schatten begegnet den

Besuchern Geschichte auf Schritt und Tritt.

Für einen Familien-Ausflug besonders gut

geeignet, ist neben den oben genannten

Ausflugszielen auch die Radtour „Burgen- und

Schlösser-Route“, die gleich mehrere der

imposanten Bauten vereint. Sie führt, mit 50 km

vom Zentrum Kevelaers, über Schloss Haag

(Geldern), Burg Kervenheim (Kevelaer), Schloss

Kalbeck (Weeze), Schloss Hertefeld (Weeze) und

Schloss Wissen (Weeze) zurück zum Ausgangspunkt.

Zur Burgen- und Schlösser-Route:

https://www.niederrhein-tourismus.de/tour/burgen-und-schloesser-route-62fc5224db

Das Moerser Schloss gehört zu den prächtigsten

Bauwerken am Niederrhein. Foto: Stadt Moers

Jedes

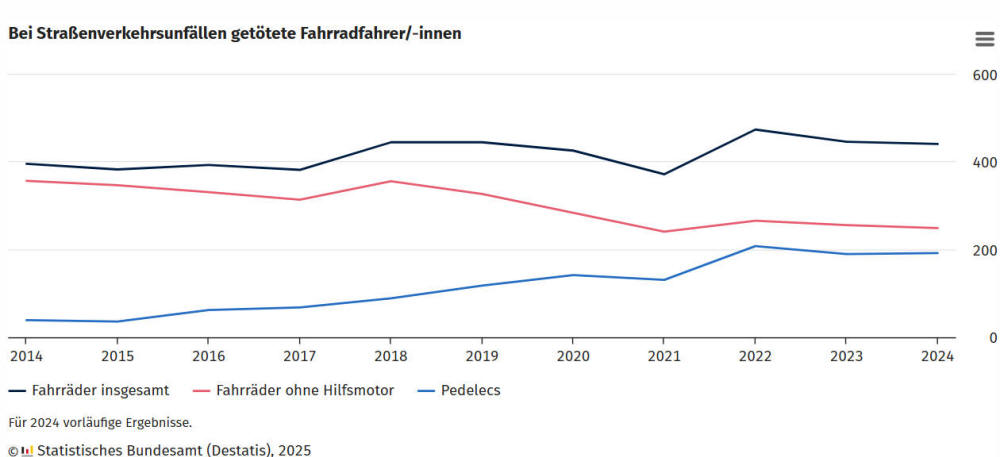

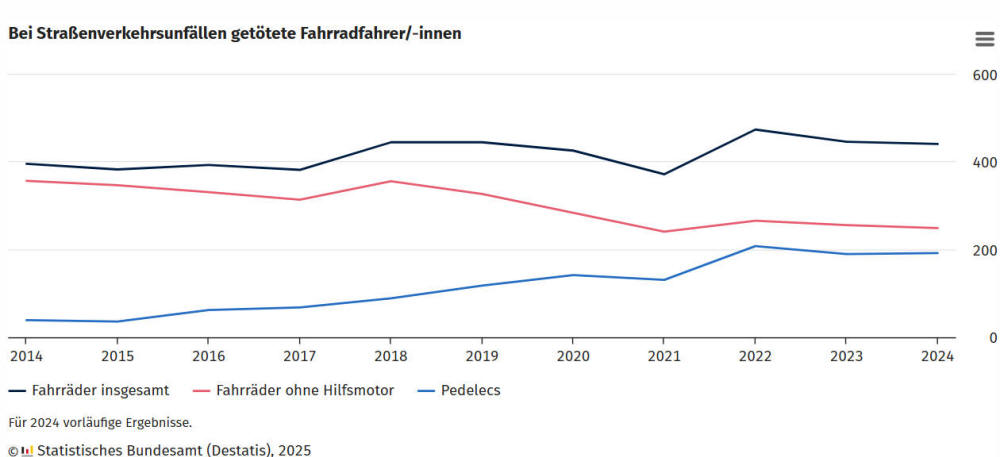

6.Todesopfer im Straßenverkehr 2024 war mit dem

Fahrrad unterwegs

• Die Zahl der

getöteten Radfahrenden nimmt gegen den Trend zu,

bei Pedelec-Nutzenden ist der Anstieg besonders

hoch

• Knapp zwei Drittel aller tödlich

verunglückten Radfahrenden sind 65 Jahre oder

älter

• An mehr als zwei Drittel der

Fahrradunfälle mit Personenschaden sind weitere

Verkehrsteilnehmende beteiligt, am häufigsten

sind es Autofahrer/- innen

Nicht erst

seit dem E-Bike-Boom nutzen immer mehr Menschen

das Fahrrad, um von A nach B zu gelangen. Das

zeigt sich auch in den Unfallzahlen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war

im Jahr 2024 nach vorläufigen Ergebnissen jede

oder jeder sechste (16,0 %) im Straßenverkehr

Getötete mit dem Fahrrad unterwegs.

Insgesamt starben im

vergangenen Jahr 441 Radfahrerinnen und -fahrer

bei einem Unfall, darunter 192 mit einem Pedelec

– umgangssprachlich auch als E-Bike bezeichnet.

Die Zahl der getöteten Radfahrenden insgesamt

ist gegenüber 2014 um 11,4 % gestiegen. Der

Anstieg ist vor allem auf die steigende Zahl an

getöteten Pedelec-Nutzenden zurückzuführen

(2014: 39 Getötete). Dagegen lag die Zahl der

Verkehrstoten insgesamt im Jahr 2024 um 18,3 %

niedriger als zehn Jahre zuvor.

Ältere

Radfahrende besonders gefährdet

Ältere

Radfahrende sind im Straßenverkehr besonders

gefährdet. Unter den tödlich verletzten

Fahrradfahrerinnen und -fahrern waren 2024 knapp

zwei Drittel (63,5 %) 65 Jahre oder älter.

Während der entsprechende Anteil von

verunglückten Seniorinnen und Senioren mit

Fahrrädern ohne Hilfsmotor bei 59,4 % lag, waren

68,8 % der getöteten Pedelec-Fahrenden 65 Jahre

oder älter.

Autofahrerinnen und -fahrer

sind häufigste Unfallgegner von Radfahrenden

An einem Großteil (67,7 %) der

92 882 Fahrradunfälle mit Personenschaden war

eine zweite Verkehrsteilnehmerin oder ein

zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt. In 70,7 %

der Fälle war dies eine Autofahrerin oder ein

Autofahrer (44 424 Unfälle).

Radfahrende

bei rund der Hälfte der Fahrradunfälle mit

Personenschaden hauptschuldig Fahrradfahrerinnen

und -fahrer, die in einen Unfall mit

Personenschaden verwickelt waren, trugen

insgesamt an rund der Hälfte der Unfälle die

Schuld (50,7 %). Je nach Unfallgegnerin oder

Unfallgegner zeigen sich allerdings

Unterschiede:

Bei Unfällen mit

Fußgängerinnen und Fußgängern wurde der Person

auf dem Fahrrad häufiger (57,0 %) die

Hauptschuld angelastet.

Kollisionen mit

Krafträdern wurden in der Hälfte (50,2 %) der

Fälle von den Radfahrerinnen und -fahrern

verschuldet. Waren Autofahrerinnen oder -fahrer

beteiligt, trugen die Radfahrenden nur in 24,7 %

der Fälle die Hauptschuld. Bei Fahrradunfällen

mit Güterkraftfahrzeugen lag der Anteil noch

darunter: Nur zu 20,9 % wurde die Hauptschuld

bei der Radlerin oder dem Radler gesehen.

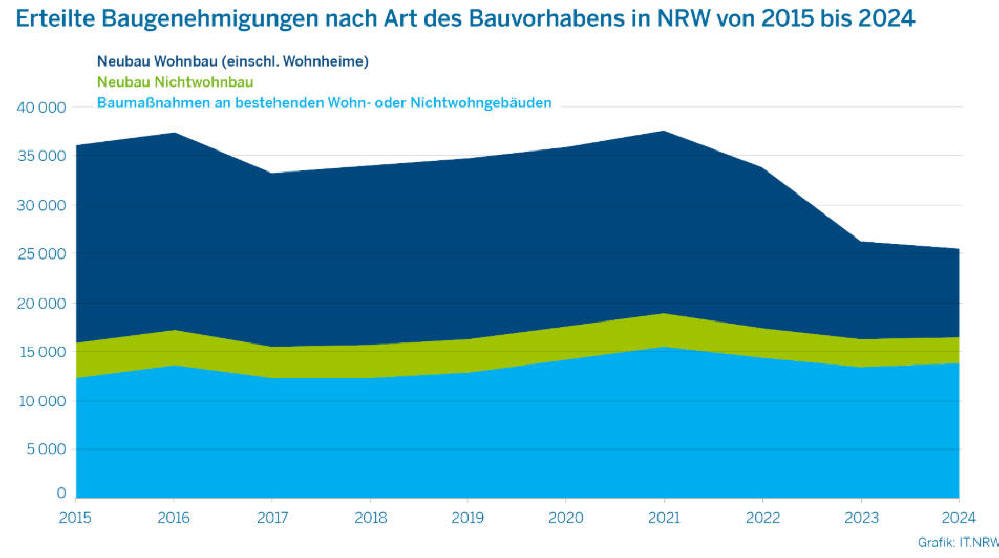

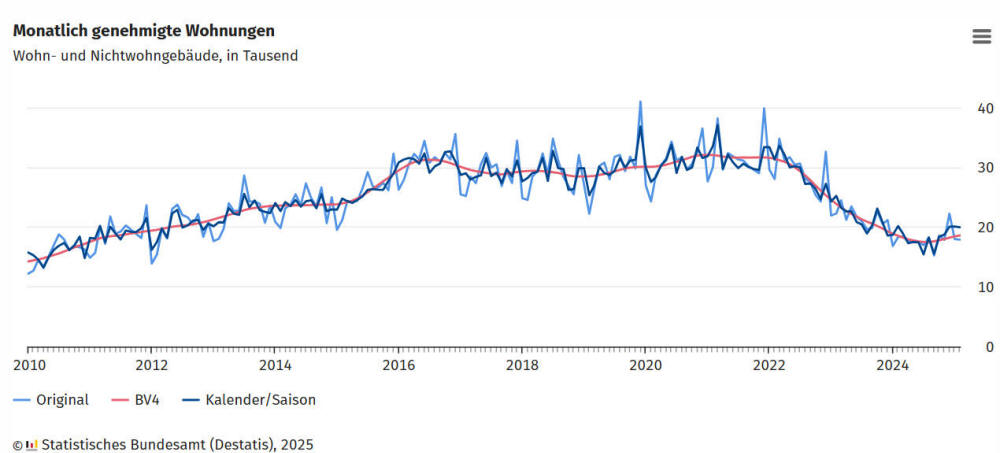

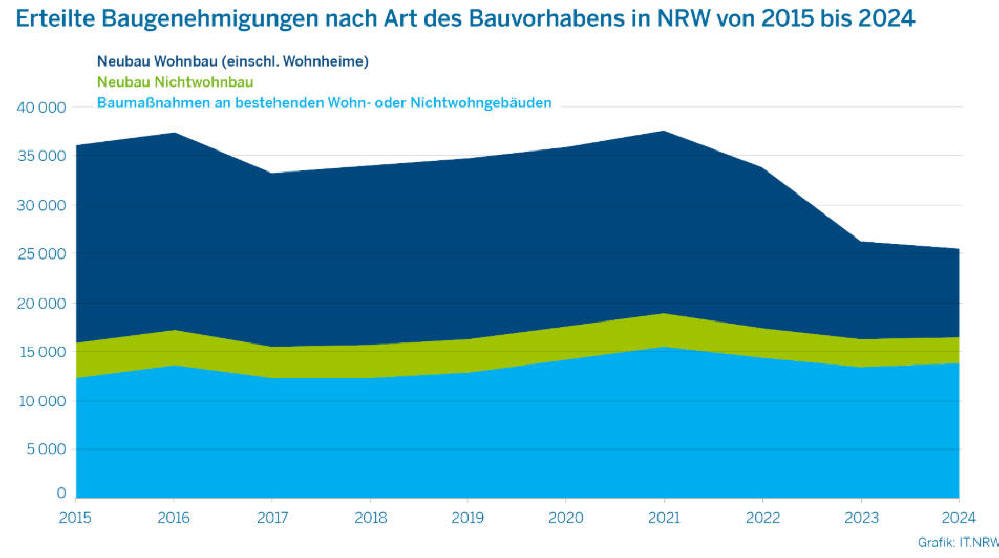

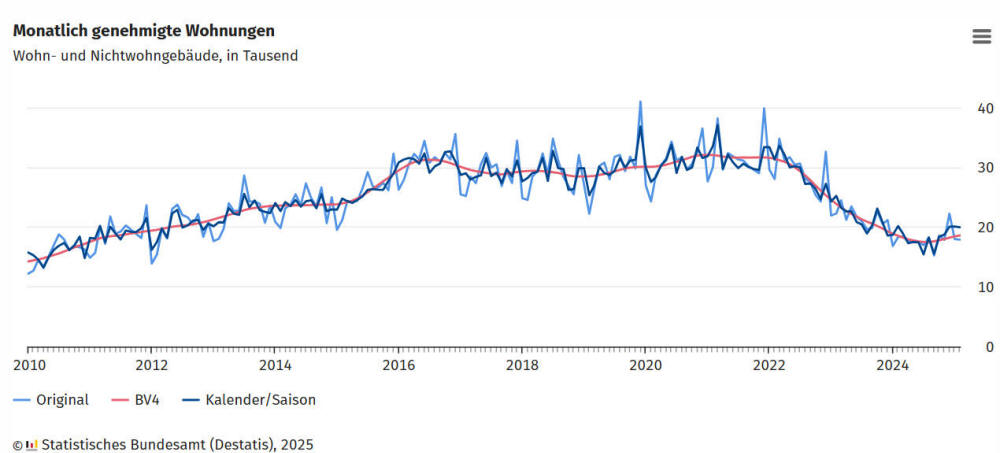

NRW-Baugenehmigungen – sieben

Prozent weniger Wohnungen genehmigt als im Jahr

zuvor

Im Jahr 2024 erteilten die

nordrhein-westfälischen Bauämter insgesamt

25 493 Baugenehmigungen – das waren 3,1 Prozent

bzw. 802 Baugenehmigungen weniger als im Jahr

2023. Wie das Statistische Landesamt anhand

endgültiger Ergebnisse mitteilt, wurden damit im

vergangenen Jahr 29,3 Prozent bzw. 10 565

Baugenehmigungen weniger erteilt als noch vor

zehn Jahren (2015). Z

urückzuführen ist

dieser Rückgang vor allem auf die erteilten

Baugenehmigungen für Wohnneubauten – hier

beträgt der Rückgang 55,8 Prozent: 2024 wurden

8 934 neue Wohngebäude genehmigt – 2015 waren es

noch 20 203. Baugenehmigungen für Wohnungen auf

dem niedrigsten Stand seit 2012 2024 wurden

insgesamt 40 554 Wohnungen genehmigt. Das waren

3 049 bzw. sieben Prozent weniger als im Jahr

2023.

Dabei sank die Zahl der genehmigten

Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden mit

drei und mehr Wohnungen um 5,5 Prozent (−1 366

Wohnungen) auf 23 427 und bei Ein- und

Zweifamilienhäusern um 10,4 Prozent (−816

Wohnungen) auf 7 881 Wohnungen. Durch den Bau

von Wohnheimen sollen 1 414 Wohnungen entstehen

(Vorjahr: 2 077 Wohnungen) und in neuen

Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte Gebäude,

die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen) wurden

811 Wohnungen genehmigt (2023: 640 Wohnungen).

Die Zahl der genehmigten Wohnungen, die

durch Um- oder Ausbauten an bereits bestehenden

Gebäuden entstehen sollen, liegt bei 7 021

Wohnungen und damit um 5,1 Prozent unter dem

Wert des Vorjahres. Niedriger war die Zahl der

Baugenehmigungen für Wohnungen insgesamt zuletzt

im Jahr 2012 (39 989).

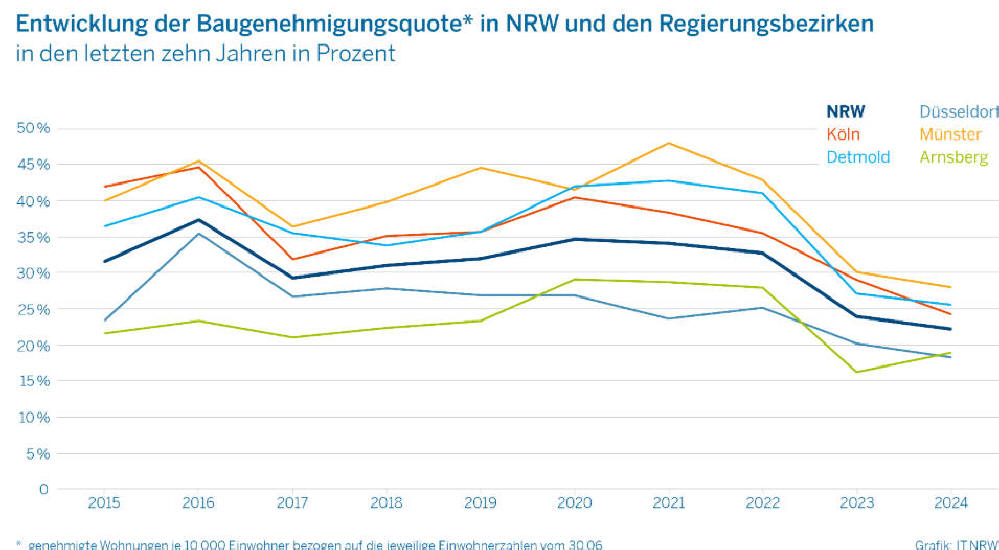

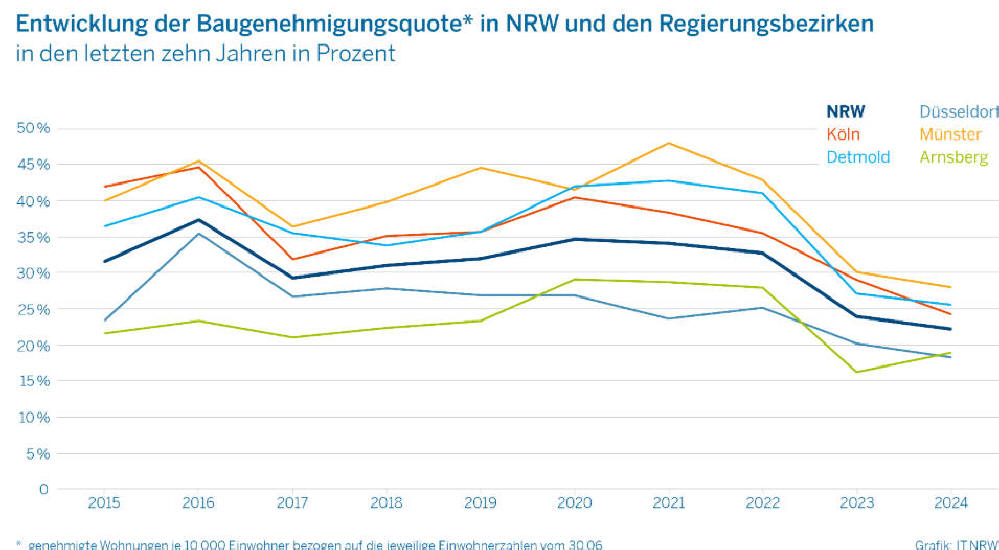

Baugenehmigungsquote differiert deutlich in den

Kreisen und kreisfreien Städten

Für das Jahr

2024 ermittelten die Statistikerinnen und

Statistiker eine Baugenehmigungsquote

(genehmigte Wohnungen je 10 000 Einwohner

bezogen auf die Einwohnerzahlen vom 30.06.2024)

von 22,3 für Nordrhein-Westfalen – im Jahr 2015

lag die Quote noch bei 31,6.

Die höchsten Genehmigungsquoten wiesen 2024

die Städte Münster (46,5) und Düsseldorf (43,2)

sowie der Kreis Paderborn (38,8) auf. Die

niedrigsten Quoten ergaben sich für die

kreisfreien Städte Oberhausen (5,6),

Gelsenkirchen (6,6), Krefeld (6,7) und Herne

(6,9).

Freitag, 25.

April 2025

Kleve:

Eichenprozessionsspinner hat jetzt wieder

„Saison“ - Umweltbetriebe bekämpfen

Eichenprozessionsspinner im Gebiet der Stadt

Kleve

Angesichts der zunehmenden Verbreitung des

Eichenprozessionsspinners werden die

Umweltbetriebe der Stadt Kleve (AöR) an

befallenen Eichen im kommunalen Eigentum die

alljährlichen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser

Schädlinge ergreifen.

Die Raupen sind für

den Menschen aufgrund ihrer Behaarung

gefährlich. Diese Behaarung kann bei Kontakt mit

der Haut Rötungen, Juckreiz, allergische

Reaktionen und Entzündungen auslösen.

DWD: Eichenprozessionsspinner:

Frühwarnsystem online

Mit einer Turbinenspritze besprüht ein Fahrzeug

der USK befallene Eichen im Stadtgebiet.

Die befallenen Eichen werden großflächig

besprüht. Dies erfolgt durch ein USK-eigenes

Fahrzeug, an dem eine sogenannte Turbinenspritze

angebracht ist. Die wässrige Lösung beinhaltet

den Wirkstoff Bazillus Thuringiensis. Diesen

Wirkstoff nehmen die Raupen mit der Nahrung auf.

Ihre Weiterentwicklung wird gestoppt und sie

gehen schließlich ein. Für Menschen, Tiere oder

Pflanzen ist das Mittel nicht schädlich.

Geplant ist die Maßnahme im April/Mai für ca. 2

Wochen in folgenden Gebieten:

Bereich

Zeitraum

Reichswalde 28.04.2025

Materborn

29.04. & 30.04.2025

Rindern, Düffelward,

Keeken 02.05.2025

Griethausen, Wardhausen,

Bimmen, Warbeyen 05.05. & 06.05.2025

Kellen

07.05. bis 09.05.2025

Forstgarten 12.05.2025

Witterungsbedingte Verschiebungen

(Niederschläge und starker Wind) können

Nacharbeiten notwendig werden lassen.

Notdienst immer erreichbar: Enni ist auch am

Maifeiertag im Einsatz

Die Enni-Unternehmensgruppe (Enni) ist auch am

kommenden Maifeiertag im Einsatz. Für besondere

Notfälle in der Energie- und Wasserversorgung

sowie der öffentlichen Kanalisation oder auf den

Moerser Straßen können Kunden am 1. Mai einen

Bereitschaftsdienst rund um die Uhr unter der

Moerser Rufnummer 02841/104-114 erreichen.

Die Kundenzentren bleiben naturgemäß an diesem

Feiertag geschlossen, öffnen ab dem Freitag

danach aber wieder zu gewöhnten Servicezeiten.

Moers: Geänderte Abfallabfuhr

durch Maifeiertag

Durch den

Maifeiertag verschieben sich auch in diesem Jahr

in einigen Bezirken des Moerser Stadtgebiets

wieder die Abfuhrtermine für Restabfall,

Altpapier, die gelben Säcke und Bioabfälle.

„Da die Abfuhr am Donnerstag, 1. Mai,

ausfällt, fahren die Entsorgungsfahrzeuge die

verbleibenden Bezirke dieser Woche jeweils einen

Tag später als üblich an“, so Ulrich Kempken,

dem bei Enni für die Entsorgung von Abfällen

zuständige Abteilungsleiter. Moerser sollten

deswegen darauf achten, dass Tonnen nicht voll

an Straßen stehen bleiben. Die regulären

Donnerstagsabfuhren werden die Müllwerker am

Freitag, 2. Mai, nachholen.

„Die

Freitagsleerungen holen wir dann am Samstag, 3.

Mai, nach und gehen dann ab dem darauffolgenden

Montag wieder in den normalen Turnus über.“

Kempken empfiehlt allen Moerser Bürgern gerade

vor Feiertagen stets in den Abfallkalender zu

blicken, in dem alle Veränderungen abgedruckt

sind. Für Smartphone-Nutzer bietet Enni auch

über die App „Meine Enni“ einen zusätzlichen

Erinnerungsservice.

Moers:

Rohrbrüche im Schmutzwasserkanal -

Schillerstraße wird rund sechs Wochen zur

Sackgasse

Bei einer

Routineuntersuchung mit einer Kamerabefahrung

hatte die ENNI Stadt & Service Niederrhein

(Enni) in der Schillerstraße in Moers-Eick

bereits im Vorjahr mehrere Rohrbrüche im

Schmutzwasserkanal entdeckt und einen Teil des

beschädigten rund 120 Meter langen Teilstücks

bereits ausgetauscht.

Ab Montag, 28.

April, geht Enni nun den zweiten Bauabschnitt an

und tauscht den Rohrstrang dann zwischen den

Hausnummer 68 und 72 aus. Da der beschädigte

Schmutzwasserkanal auch hier in rund drei Metern

Tiefe und in der Fahrbahnmitte liegt, wird die

Straße für die Bauzeit für den Durchgangsverkehr

erneut zur Sackgasse.

Fußgänger können

die Baustelle jederzeit passieren, Anlieger ihre

Häuser während der Arbeiten erreichen. Das

Baufeld können Anlieger in beiden

Fahrtrichtungen über die Lessingsstraße, den

Grillparzerweg und die Hebbelstraße umfahren.

Wie üblich hat Enni die Arbeiten auch hier mit

der Stadt Moers, der Polizei und der Feuerwehr

abgestimmt. Läuft alles nach Plan, soll der

Kanal am 6. Juni saniert sein. Fragen

beantwortet Enni unter der Rufnummer 104-600.

Stadt Wesel führt eigenes

Amtsblatt ein

Die Stadt Wesel geht

einen weiteren Schritt in Richtung moderner und

transparenter Verwaltung. Ab sofort gibt sie ein

eigenes Amtsblatt heraus. Das "Amtsblatt der

Stadt Wesel" dient als offizielles

Bekanntmachungsorgan und wird bei Bedarf

veröffentlicht. Damit stellt die Stadt sicher,

dass wichtige Informationen schnell und

zuverlässig Bürgerinnen und Bürger erreichen.

Das Amtsblatt ist ab sofort online unter

https://abi.wesel.de abrufbar. Zusätzlich

besteht die Möglichkeit, es als Newsletter per

E-Mail zu abonnieren. Dadurch wird ein

zeitgemäßer und komfortabler Zugang zu amtlichen

Bekanntmachungen geschaffen. Für alle, die eine

gedruckte Version bevorzugen, sind Exemplare

während der allgemeinen Öffnungszeiten an der

Information im Rathaus erhältlich.

Darüber hinaus ist das Amtsblatt zu den

jeweiligen Öffnungszeiten in der Bücherei der

Stadt Wesel (Ritterstraße 12-14, Centrum) sowie

in der Citywache (Fußgängerzone, Leyens-Platz)

erhältlich. Links

Amtsblatt & Bekanntmachungen

Kurt-Kräcker-Straße in Wesel bis August

voll gesperrt

Im Rahmen der aktuell

laufenden Bauphase muss die Kurt-Kräcker-Straße

auf Höhe der Eisenbahnüberführung bis

voraussichtlich Sonntag, 24. August 2025, für

alle Verkehrsteilnehmer*innen gesperrt werden.

Der Straßenverkehr wird während der Zeit über

den Kaiserring - Schermbecker Landstraße -

Kurt-Kräcker-Straße umgeleitet.

Die

Eisenbahnüberführung (EÜ) Kurt-Kräcker-Straße

wird im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke

zwischen Emmerich und Oberhausen komplett

erneuert. Für die Arbeiten ist die Errichtung

eines Traggerüstes im Bereich der EÜ

Kurt-Kräcker-Straße notwendig. Dadurch ist die

Durchfahrbarkeit auf eine Höhe von 3,80 Meter

begrenzt.

In den vergangenen Wochen ist

aufgefallen, dass trotz entsprechender

Hinweisschilder Lkw die maximal zulässige

Durchfahrtshöhe missachten. Da ein Anprall mit

dem Traggerüst lebensgefährlich ist, soll ein

Anprallbalken als Schutz an der Kreuzung

Dinslakener Landstraße - Kurt-Kräcker-Stracke

installiert werden.

ES wird alles

darangesetzt, die von den Bauarbeiten

ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu

halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen

und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich

ausschließen. Das Vorgehen ist mit der Stadt

Wesel, der Polizei sowie dem örtlichen

Rettungsdienst abgestimmt.

Wesel: Parkdeck an der Martinistraße am 24. und

25. April 2025 gesperrt – Ersatzparkplätze

vorhanden

Da das Parkdeck an der

Martinistraße gereinigt werden muss, wird es am

24. und 25. April 2025 gesperrt. Dabei werden

die Entwässerungsrinnen saubergemacht. Um einen

sicheren und reibungslosen Ablauf der Arbeiten

zu gewährleisten, ist während dieses Zeitraums

kein Parken auf dem Parkdeck möglich.

Alternativ darf auf dem Schulhof der Ida-Noddack

Gesamtschule (auf der Seite zum Parkdeck)

kostenfrei geparkt werden. Die Stadt Wesel

bittet um Verständnis für die vorübergehende

Sperrung des Parkdecks.

Kleve: Forstgartenkonzert mit den

Moyländer Musikanten am Sonntag, 27. April

Nach der erfolgreichen Eröffnung der

Forstgartenkonzerte 2025, lädt die Stadt Kleve

alle Musikliebhabenden zur nächsten

Veranstaltung der Konzertreihe im Blumenhof des

Forstgartens in Kleve ein.

Am 27. April

2025 um 15:00 Uhr präsentieren die Moyländer

Musikanten ein abwechslungsreiches Programm aus

Polka und traditioneller Volksmusik. Unter

freiem Himmel und inmitten der wunderschönen

Natur des Forstgartens erwartet die

Besucherinnen und Besucher ein ereignisreiches

Musikerlebnis.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist

kostenfrei und für ausreichend Sitzgelegenheiten

ist gesorgt – eine ideale Gelegenheit also, um

hoffentlich bei angenehmer Frühlingssonne einen

entspannten Nachmittag im Freien zu genießen.

Die Moyländer Musikanten werden mit ihren

schwungvollen Melodien garantiert für gute Laune

sorgen.

Eine vollständige

Programmübersicht der Forstgartenkonzerte 2025

samt Veranstaltungsflyer und weiterführenden

Informationen gibt es auf

www.kleve.de/forstgartenkonzerte.

Wissenschaftsforum

diskutiert Wege zu nachhaltiger Mobilität

Wie sich

wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele

auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in

Einklang bringen lassen, diskutieren rund 400

Experten beim Wissenschaftsforum Mobilität am

15. Mai im Duisburger CityPalais. Auf dem

Programm stehen zwei prominent besetzte

Podiumsdiskussionen und mehr als 60

Fachvorträge.

Mit seinem breiten

Themenspektrum – von modernen

Antriebstechnologien über Mobilitätskonzepte für

Stadt und Land bis hin zu digitalen Services,

Wettbewerbsstrategien und KI-gestützten Lösungen

– will das Forum nicht nur den

wissenschaftlichen Austausch fördern, sondern

auch praxisnahe Impulse setzen. Organsiert wird

die Veranstaltung von der Universität

Duisburg-Essen. idr

nfos:

https://www.wifo-mobilitaet.de

Wasserstoff-Initiative "TransHyDE

2.0"

Mit dem Ziel, die

europäische Wasserstoff-Infrastruktur

voranzubringen, startet am 6. Mai die Initiative

"TransHyDE 2.0" in Berlin. Zu den bundesweit

zwölf Partnern gehören aus dem Ruhrgebiet die

Fraunhofer-Einrichtung für

Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG

in Bochum, das Gas- und Wärme-Institut Essen,

die Mabanaft GmbH & Co. KG in Duisburg sowie das

Duisburger ZBT - Zentrum für

BrennstoffzellenTechnik.

Das Vorhaben

ist die Fortsetzung und Erweiterung des

Nationalen Wasserstoff-Leitprojekts "TransHyDE".

Jetzt ist die Industrie eingeladen, ihren

weiteren konkreten Entwicklungsbedarf

einzubringen und Umsetzungsprojekte koordiniert

auf den Weg zu bringen. Die Initiative versteht

sich als Nukleus neuer

Wasserstoff-Infrastrukturen, Beratungsplattform

für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie

als Vermittler zwischen Industrie und Forschung.

idr - Infos:

https://www.transhyde-2-0.de

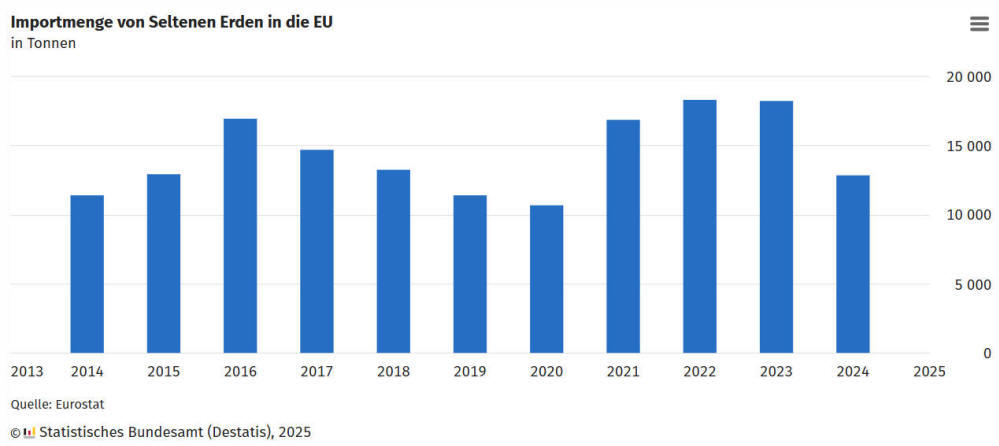

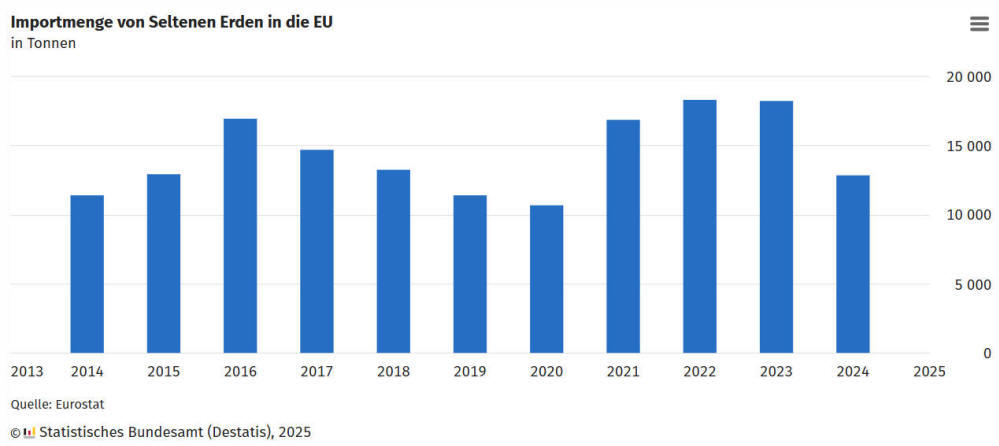

Ein Großteil der importierten Seltenen Erden

kamen 2024 aus China

• Deutschland hat mengenmäßig 13 % weniger

Seltene Erden importiert als 2023

• Die

EU-Staaten importieren 46 % aller Seltenen Erden

aus China

Seltene Erden sind wichtige

Rohstoffe für die Herstellung vieler

Hochtechnologieprodukte wie Akkus, Halbleiter

oder Magnete für Elektro- Motoren. Der Abbau der

17 darunter gefassten Elemente erfolgt

allerdings kaum in Deutschland und der

Europäischen Union (EU) – umso größer ist die

Abhängigkeit vom Import.

Deutschland hat

im Jahr 2024 weniger Seltene Erden importiert

als im Jahr zuvor: Die eingeführte Menge der

begehrten Metalle ging von 5 900 Tonnen (Wert:

66,0 Millionen Euro) im Jahr 2023 auf 5 200

Tonnen (Wert: 64,7 Millionen Euro) im Jahr 2024

zurück, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Damit sank die Importmenge

um 12,6 %.

Den mengenmäßigen Höchststand

der vergangenen zehn Jahre hatten die Importe

2018 mit 9 700 Tonnen (Wert: 38,3 Millionen

Euro) erreicht. Im Jahr 2024 kam 65,5 % der

importierten Menge direkt aus China (3 400

Tonnen). Der Anteil ging damit leicht zurück:

2023 waren noch 69,1 % der importierten Menge

aus China gekommen.

Zweitwichtigstes

Herkunftsland war 2024 Österreich mit einem

mengenmäßigen Anteil an den Importen von 23,2 %

(1 200 Tonnen). Darauf folgte Estland mit 5,6 %

(300 Tonnen). In diesen beiden Ländern werden

Seltene Erden weiterverarbeitet, die

ursprüngliche Herkunft ist statistisch nicht

nachweisbar.

Einige der wichtigen

Rohstoffe kommen vollständig aus China

Bei

einigen der Seltenen Erden hat China als

Herkunftsstaat einen besonders hohen Anteil. So

kamen nach Deutschland importierte

Lanthanverbindungen 2024 zu 76,3 % aus China.

Diese Verbindungen, die unter anderem für die

Herstellung von Akkus genutzt werden, machten

gut drei Viertel der gesamten Importmenge

Seltener Erden aus.

Neodym, Praseodym

und Samarium, die unter anderem für

Dauermagneten in Elektro-Motoren verwendet

werden, wurden nahezu vollständig aus China

importiert. Die EU importiert 46 % der Seltenen

Erden aus China Wie Deutschland importiert auch

die EU Seltene Erden zu einem großen Teil aus

China.

Im Jahr 2024 wurden nach Angaben

der europäischen Statistikbehörde Eurostat

insgesamt 12 900 Tonnen an Seltenen Erden im

Wert von 101 Millionen Euro in

die EU Importiert. 46,3 % (6 000 Tonnen) dieser

Importe entfielen auf China. Der zweitwichtigste

Partner ist Russland mit einem Anteil von 28,4 %

(3 700 Tonnen), gefolgt von Malaysia mit 19,9 %

(2 600 Tonnen).

Die EU hat einige Rohstoffe zuletzt als strategisch

wichtig eingestuft. Dazu zählen aufgrund

ihrer Verwendung in Magneten die Seltenen Erden

Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium,

Gadolinium, Samarium und Cer. Aufgrund der

strategischen Bedeutung sollen bis 2030 maximal

65 % des Bedarfs daran durch den Import aus

einem jeweiligen Staat gedeckt werden.

Dazu sollen unter anderem die Eigenproduktion

und das Recycling der Rohstoffe in

der EU gestärkt sowie die Bezugsquellen

diversifiziert werden. Bei einzelnen Seltenen

Erden liegt der Anteil Chinas an den Importen in

die EU allerdings noch deutlich höher.

So kamen 14,2 Tonnen von insgesamt 14,4 Tonnen

importiertem Neodym, Praseodym und Samarium 2024

aus China: das entsprach 97,7 %. Darüber hinaus

wurden 72,1 Tonnen und damit 99,3 % der

Importmenge an Cer und Lanthan aus China

eingeführt.

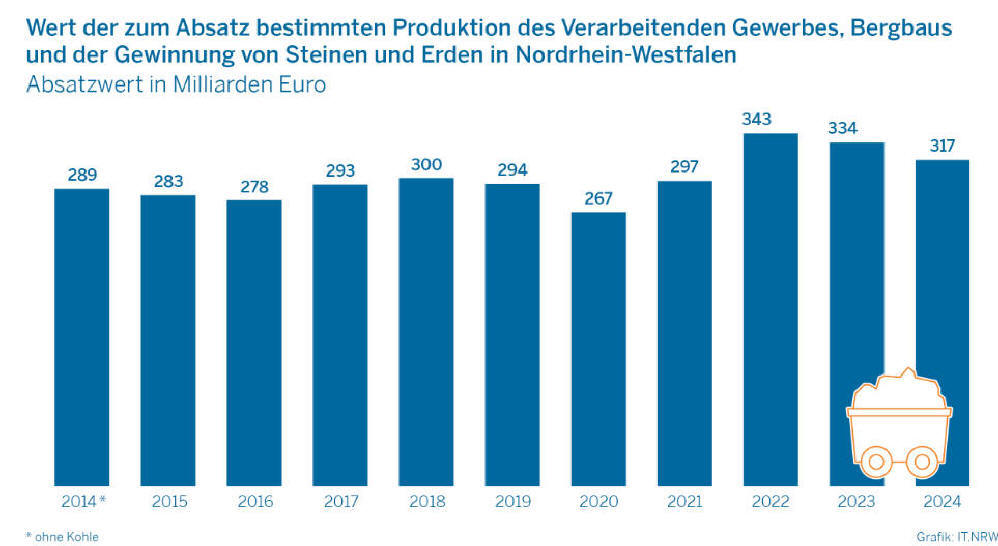

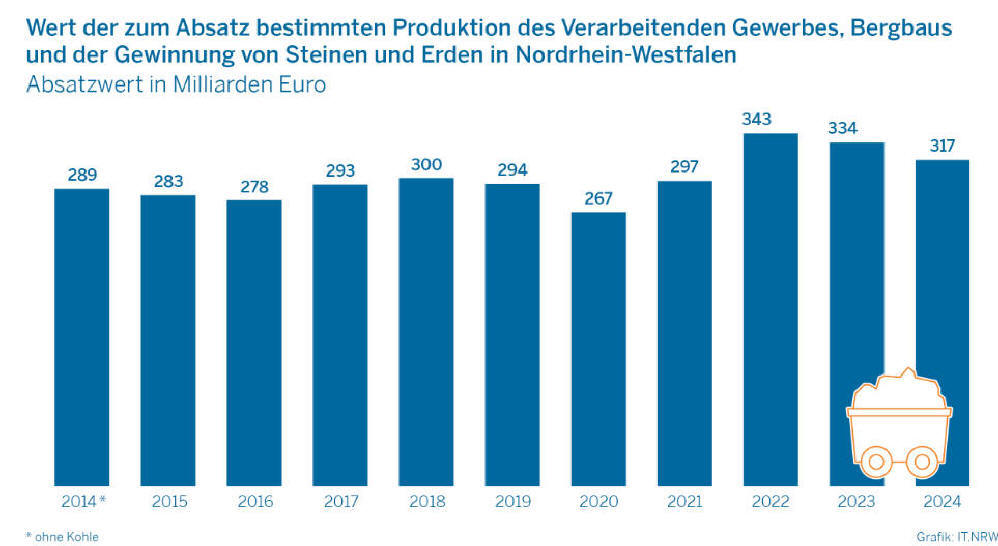

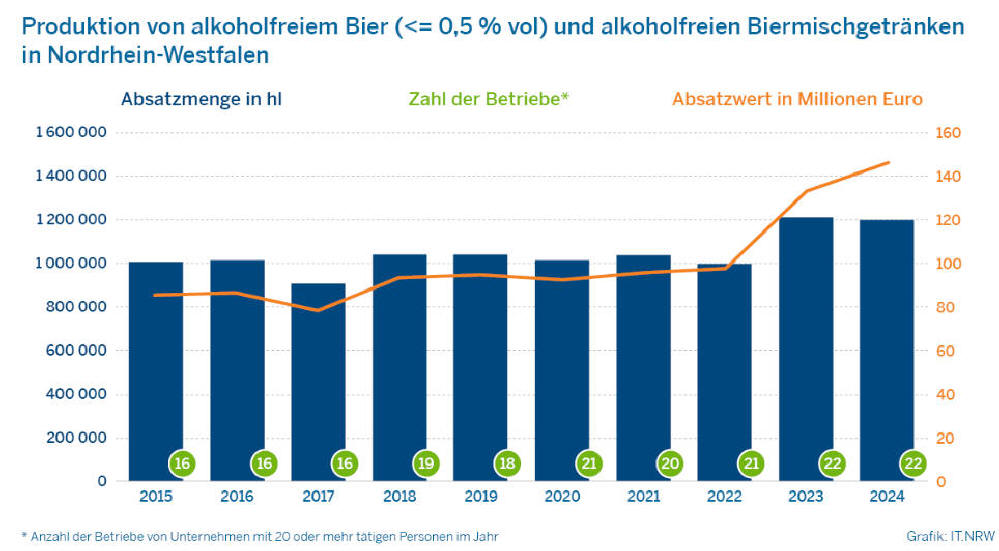

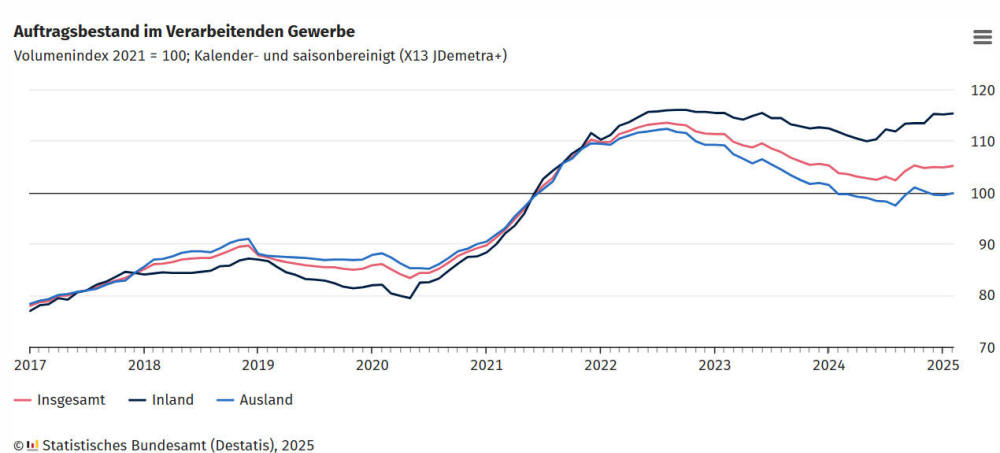

Absatzwert der

NRW-Industrieproduktion 2024 um über fünf

Prozent gesunken

Im Jahr 2024 sind in den 9 876 produzierenden

Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des

Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden

zum Absatz bestimmte Waren im Wert von

317 Milliarden Euro hergestellt worden. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, war der

NRW-Absatzwert damit nominal um 17,2 Milliarden

Euro bzw. 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr

zuvor.

Gegenüber dem Jahr 2019 stieg der

Absatzwert nominal um 23,0 Milliarden Euro bzw.

7,8 Prozent und gegenüber 2014 um

28,0 Milliarden Euro (+9,7 Prozent). Alle

Topbranchen in NRW mit rückläufigen Absatzwerten

Innerhalb der 29 Güterabteilungen war 2024 der

Bereich „Maschinen” mit einem nominalen

Absatzwert von 43,3 Milliarden Euro

(−6,7 Prozent gegenüber 2023) die wertmäßig

größte Güterabteilung in NRW.

Es folgten

die Herstellung von „Chemischen

Erzeugnissen&rdqupo; (40,5 Milliarden Euro;

−1,0 Prozent), „Nahrungs- und Futtermittel”

(39,1 Milliarden Euro; −2,2 Prozent) und

„Metalle” (38,4 Milliarden Euro; −7,6 Prozent).

Der Absatzwert von „Metallerzeugnissen” lag

bei 30,2 Milliarden Euro (−7,3 Prozent) und der

von „Kraftwagen und Kraftwagenteilen” bei

17,4 Milliarden Euro (−7,2 Prozent). Höchster

Absatzwert im Kreis Gütersloh – niedrigster in

der kreisfreien Stadt Bonn Die Verteilung der

Industrieproduktion war 2024 in den kreisfreien

Städten und Kreisen unterschiedlich.

Den

höchsten Anteil am NRW-Absatzwert ermittelte das

Statistische Landesamt mit 5,9 Prozent für die

Betriebe im Kreis Gütersloh; 18,7 Milliarden

Euro wurden dort erzielt. Es folgten die

Betriebe im Märkischen Kreis (4,3 Prozent;

13,8 Milliarden Euro) und in der kreisfreien

Stadt Köln (4,2 Prozent; 13,2 Milliarden Euro).

Die geringsten Anteile erzielten mit jeweils

0,3 Prozent die Betriebe in den kreisfreien

Städten Herne (1,1 Milliarden Euro), Bottrop

(1,0 Milliarden Euro) und Bonn (0,8 Milliarden

Euro).

Donnerstag,

24. April 2025

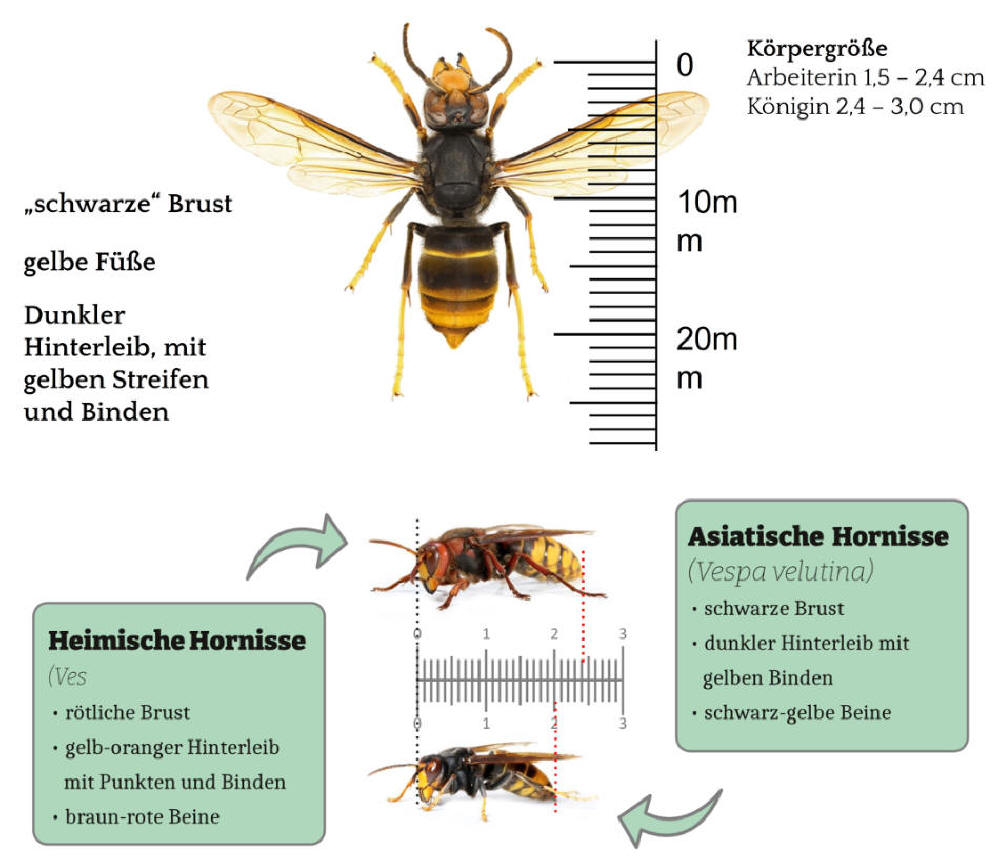

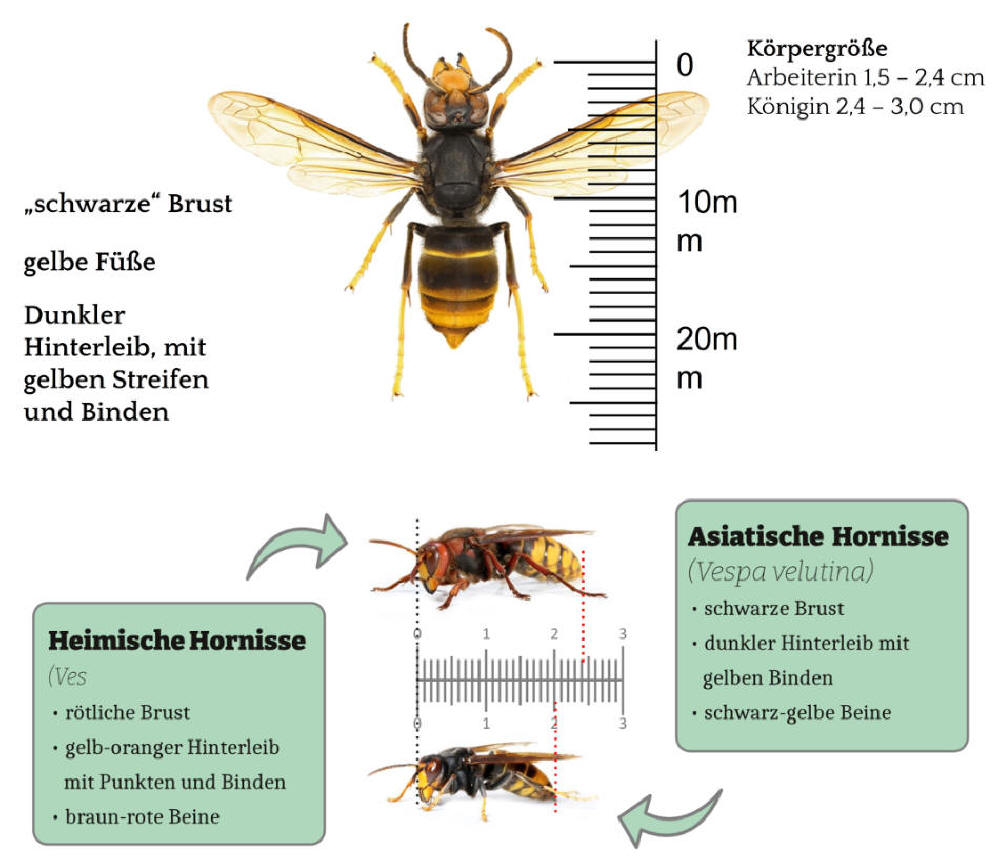

Wesel: Asiatische Hornisse

wird zur etablierten Art herabgestuft – was das

bedeutet

Im Frühjahr 2025 wurde die Asiatische Hornisse

in Deutschland zu den etablierten Arten gemäß

Artikel 19 der EU-Verordnung 1143/2014

herabgestuft. Für diese Arten werden durch

Managementpläne Maßnahmen zur Eindämmung,

Kontrolle oder Beseitigung vorhandener

Populationen vorgegeben.

Damit wird eine Beseitigung der Nester der

Asiatischen Hornisse grundsätzlich nicht mehr

durch die Untere Naturschutzbehörde veranlasst.

Um dennoch einer weiteren Ausbreitung der

Asiatischen Hornisse entgegenwirken und eine

Unterscheidung von den heimischen Hornissenarten

sicherstellen zu können, bittet die Untere

Naturschutzbehörde weiterhin darum, die Sichtung

eines Nestes zu melden.

Hierbei sind

Kontaktdaten des Meldenden und der Standort des

Nestes zu nennen sowie ein Foto von Tier und

Nest zur weiteren Verifizierung beizufügen.

Diese Informationen sollen dann an das

Funktionspostfach hornissen-und-co@kreis-wesel.de gesendet

werden.

Jede meldende Person erhält eine Rückmeldung

zur weiteren Vorgehensweise. In den vergangenen

Jahren musste die Untere Naturschutzbehörde des

Kreises Wesel immer häufiger Nester der

Asiatischen Hornisse beseitigen lassen und

hierfür Fachfirmen beauftragen. Zuletzt waren im

Jahr 2024 insgesamt 35 Primärnester von

Bürgerinnen und Bürgern gemeldet worden.

In den nächsten Jahren ist mit einer

weiteren Zunahme zu rechnen. Bei derartig

rasanten Entwicklungen sehen die gesetzlichen

Vorgaben eine Herabstufung einer invasiven zur

etablierten Art vor. Gleichzeitig wird damit das

Vorgehen bei der Bekämpfung geändert und die

Verantwortung für die Beseitigung der Nester auf

mehrere Schultern verteilt.

Vorher fiel

die Asiatische Hornisse (Vespa Velutina) unter

den Geltungsbereich der EU-Verordnung 1143/2014

als prioritäre invasive Art. Dies bedeutete,

dass eine Ausbreitung dieser meldepflichtigen

Art durch eine schnellstmögliche Beseitigung

verhindert werden sollte. Hierfür war die Untere

Naturschutzbehörde verantwortlich.

Wesel: Ausfall des Wochenmarktes anlässlich

des Feiertages am 01.05.2025

Der Wochenmarkt in Wesel - Feldmark fällt am

Donnerstag, 01.05.2025,(Tag der Arbeit)

ersatzlos aus.

Anmeldung für

„Wesel liest“

„Wesel liest“ findet vom 15. bis zum 19.

September 2025 mit verschiedenen Stimmen an

besonderen Orten statt. Kindergärten, Schulen,

Vereine und Privatpersonen können sich bis zum

5. Mai 2025 bei der Stadtbücherei Wesel für

„Wesel liest“ anmelden.

Die Bücherei

verbindet jedes Jahr im September engagierte

Vorlesende, abwechslungsreiche Literatur und

außergewöhnliche Orte für eine lebendige

Lesekultur in der Stadt. Die Bücherei ist

erreichbar, telefonisch unter 0281/203-2355, per

E-Mail unter weselliest@wesel.de oder persönlich

vor Ort.

Führung „Kleve vor

und nach dem Zweiten Weltkrieg“ am 4. Mai

Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich im

Mai zum 80. Mal. Aus diesem Anlass bietet die

Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve

GmbH (WTM) am Sonntag, den 4. Mai die Führung

„Kleve vor und nach dem Zweiten Weltkrieg“ mit

Stadtführerin Wiltrud Schnütgen an.

Nach dem Krieg war die Innenstadt zu 95 Prozent

zerstört, kulturelle Highlights waren

unwiederbringlich verloren. Auf dem Weg vom Haus

Koekkoek bis zur Schwanenburg wird - auch anhand

von Abbildungen - vermittelt, wie es im Kleve

der Vorkriegszeit aussah, wie danach das

städtische Leben wieder in Gang kam und welche

Bauwerke noch standen.

„Außerdem werden

wir klären, wo die Klever nach dem Krieg

erstmals wieder ins Kino konnten, welche Chancen

die Zerstörungen für den Wiederaufbau boten und

welche Ideen glücklicherweise doch nicht

umgesetzt wurden“, sagt Wiltrud Schnütgen.

Die ca. 90-minütige Führung beginnt um 11

Uhr am Koekkoekplatz. Die Teilnahmegebühr

beträgt 8 € pro Person und die Buchung ist

online auf www.kleve-tourismus.de

oder telefonisch bei der WTM unter 02821 84806

möglich.

Foto: Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg

(ehemaliges Krankenhaus, späteres Rathaus)

© Sammlung Wilms (Hendricks), Klevischer Verein

Kleve: Demokratie ist kein

Nazi - 80 Jahre Kriegsende, Befreiung und

Neuanfang Mi., 07.05.2025 - 19:00 -

Do., 08.05.2025 - 19:00 Uhr

Demokratie ist

kein Nazi! 80 Jahre Kriegsende, Befreiung und

Neuanfang

Eine Schauspieldokumentation von

Schülerinnen und Schülern der

Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kooperation mit dem

Stadtarchiv Kleve.

Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen der

Stadt Kleve zum 80-jährigen Ende des Zweiten

Weltkrieges haben sich Jugendliche intensiv mit

der Zeit des Nationalsozialismus und der

Zerstörung der Stadt auseinandergesetzt und

unter Anleitung des Regisseurs Marco Spohr eine

bewegende Schauspieldokumentation erarbeitet.

Sie geben in Episoden kurze Einblicke in

das damalige Geschehen. Was geschah hier vor Ort

in Kleve? Wie erlebte die Klever Bevölkerung das

Kriegsende?

Und was erleben die Schülerinnen

und Schüler in ihrem heutigen Schulalltag?

Dinslaken: Führung: Rundgang auf

dem Parkfriedhof

Am Donnerstag, 8.

Mai 2025, lädt Gästeführer Ronny Schneider zu

einem außergewöhnlichen Rundgang auf den

Dinslakener Parkfriedhof ein.

Friedhofswanderungen sind erlebte

Stadtgeschichte, Kunstgeschichte,

Personengeschichte, eben Gedächtnisgeschichte.

Ronny Schneider erläutert auf

interessante Art und Weise den Parkfriedhof mit

seiner parkähnlichen Anlage und ganz besonderen

Grabstätten. Die Führung dauert von 17:00 bis

18:30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro

pro Person und ist vor Ort direkt beim

Gästeführer zu entrichten.

Der

Treffpunkt zur Führung ist am Haupteingang des

Parkfriedhofs an der Willy-Brandt-Straße 86.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und

wird vom Team der Stadtinformation am Rittertor

gerne entgegengenommen – telefonisch unter 02064

- 66 222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de.

Dinslaken: Poetry Slam im

Dachstudio

Am Freitag, 9. Mai 2025,

findet im Dachstudio der Dinslakener

Stadtbibliothek der nächste Poetry Slam statt.

Tobias Reinartz und Anna Conni moderieren die

beliebte Veranstaltung, übrigens die letzte vor

der Sommerpause. Wie immer gilt: Sechs

Künstler*innen erhalten die Gelegenheit, das

Publikum von sich und ihren Texten zu

überzeugen.

Die Regeln sind klar: Nur

selbst verfasste Texte dürfen vorgetragen

werden, Requisiten sind nicht erlaubt und es

gibt 6 Minuten Zeit pro Text. Die Veranstaltung

beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind nur an der

Abendkasse erhältlich, es gibt keinen

Vorverkauf. Der Eintritt beträgt 5 Euro, für

Schüler*innen und Student*innen gibt es einen

ermäßigten Eintritt von 2,50 Euro.

Wasserstoffhochlauf: Pragmatismus statt

Überregulierung– VDI legt Maßnahmenpakete vor

Der VDI ruft die Bundesregierung auf, den im

Koalitionsvertrag fest verankerten

Wasserstoffhochlauf zügig mit konkreten

Maßnahmen anzustoßen. Dazu präsentiert der

Verein zwei Maßnahmenpakete und konkrete

Handlungsempfehlungen.

Stillstand beim

Wasserstoffhochlauf? VDI fordert Kurswechsel mit

klaren Handlungsempfehlungen.

Trotz klar

formulierter Ziele zur Förderung von grünem

Wasserstoff der Bundesregierung sei in der

Praxis bislang zu wenig passiert, so das Fazit

beim heutigen Pressegespräch im Rahmen der

VDI-Initiative „Zukunft Deutschland 2050“. „In

erster Linie liegt das an fehlendem Pragmatismus

und einer Überregulierung beim Einsatz von

Wasserstoff“, so VDI-Direktor Adrian Willig.

„Der Koalitionsvertrag beinhaltet zwar

einige positive Signale – darunter schnellere

Genehmigungsverfahren – dennoch ist vieles noch

zu unkonkret. Zum Beispiel die weitere Förderung

von Wasserstoffnutzung und Erzeugung durch die

Reduktion der Abgabenlast.“

Prof. Michael

Sterner, VDI-Wasserstoffexperte und Professor an

der OTH Regensburg, bekräftigt: „Die

Champagnerdiskussion rund um den Einsatz von

Wasserstoff führt nicht ins Klimaziel. Wenn wir

weiterhin die Hürden so hoch stecken, das keiner

springt, kommen wir nicht voran. Wenn wir das

vor 25 Jahren beim EEG so gehandhabt hätten,

gäbe es die Photovoltaik in dieser Form heute

nicht: es wäre alles im Keim erstickt worden.“

Der VDI liefert mit seinen

Handlungsempfehlungen und Maßnahmenpaketen

fundierte, praxisnahe Vorschläge für einen

beschleunigten Wasserstoffhochlauf. Die

Maßnahmen adressieren sowohl das Mengen- als

auch das Erlösrisiko innerhalb des

Wasserstoffhochlaufs.

Henne-Ei-Problem

beim Hochlauf

Sterner erläutert die Hemmnisse

der Investitionen: „Der Hochlauf einer

Wasserstoffwirtschaft scheitert aktuell am

Henne-Ei-Problem: Sowohl potenzielle Erzeuger

als auch Anwender von grünem Wasserstoff und

seiner Derivate werden mit substanziellen

Abnahme- bzw. Versorgungsrisiken sowie hohen

Erlösrisiken konfrontiert.“ VDI-Direktor Adrian

Willig bekräftigt: „Es braucht jetzt eine

koordinierte politische Unterstützung, die beide

Risiken gezielt adressiert – und das über 2030

hinaus.“

VDI-Maßnahmenpakete für Politik

und Wirtschaft

Im Rahmen der VDI-Initiative

ist ein Zukunftsdialog Wasserstoff mit namhaften

Experten und Expertinnen entstanden.

Vorsitzender des Dialogs ist Prof. Michael

Sterner, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat

der Bundesregierung. Stakeholder über die

gesamte Wertschöpfungskette hinweg wurden an

einen Tisch gebracht – darunter Vertreter aus

Behörden, Infrastruktur, Anwendung und

Erzeugung.

Das erste Maßnahmenpaket zielt

darauf ab, die Erzeugung von grünem Wasserstoff

zu fördern und ihn wettbewerbsfähig gegenüber

fossilen Energieträgern zu machen. Derzeit

stammen laut Energieversorgungsunternehmen nur

rund 5 % des in Deutschland produzierten

Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen. Das

zweite Paket stärkt die industrielle Nachfrage,

etwa durch den Aufbau eines Handels mit grünem

Wasserstoff.

Zu den weiteren Ergebnissen

zählen 28 Einzelmaßnahmen in Form von

Steckbriefen. Die Empfehlungen reichen von

Steuervergünstigungen über gezielte

Förderinstrumente wie Differenzkostenmodelle bis

hin zu einer Weiterentwicklung der THG-Quote und

Grüngasquote. Die gesamte Publikation kann hier

eingesehen werden.

Grüner Wasserstoff ist

laut dem Expertengremium ein Schlüssel zur

Defossilisierung der Industrie. Zudem benötigten

schwer elektrifizierbare Prozesse – etwa in der

Luft- und Schifffahrt sowie im Schwerlastverkehr

– Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe als

klimaneutrale Alternative. Für die saisonale

Speicherung erneuerbarer Energien – Stichwort

„Dunkelflaute“ – sei Wasserstoff und Power-to-X

ebenfalls unerlässlich.

Planungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise

Wettbewerbsfähige Preise und Planungssicherheit

für industrielle Unternehmen bilden nach dem

Energieexperten Sterner die Basis. „Preis- und

Abnahmegarantien helfen dem Hochlauf. Nur wenn

Unternehmen verlässlich mit Wasserstoff planen

können, investieren sie in die nötige

Infrastruktur und Technologien.“

Der VDI

ruft Politik und Wirtschaft auf, die vorgelegten

Empfehlungen zu nutzen und den

Wasserstoffhochlauf systematisch zu gestalten.

„Unsere Empfehlungen stehen bereit. Wir erheben

kein Copyright darauf. Nutzen Sie unser

Know-how, damit aus Visionen endlich

Wirklichkeit wird“, appelliert der VDI-Direktor.

Seit 33

Jahren Exportüberschuss mit den Vereinigten

Staaten

• Zwischen 1950 und 1967 waren die USA

Deutschlands größter Warenlieferant

• 1968

erstmals Exportüberschuss im Handel mit den

Vereinigten Staaten

• 1991 letztmalig

Importüberschuss im Handel mit den Vereinigten

Staaten

Die von den Vereinigten Staaten

angedrohten zusätzlichen Zölle auf Waren aus der

Europäischen Union (EU) entspringen unter

anderem aus der kritischen Haltung der

US-Regierung gegenüber Europas Exportüberschuss.

Tatsächlich exportiert Deutschland als größte

Volkswirtschaft der EU bereits seit 33 Jahren

mehr Waren in die USA, als von dort importiert

werden. Den letzten Importüberschuss gab es im

Jahr 1991.

•

Zwischen 1950 und 1967

waren die USA Deutschlands größter

Warenlieferant

Von 1950 bis einschließlich

1967 hatte Deutschland mit den Vereinigten

Staaten jedes Jahr ein Handelsdefizit. Dieses

schwankte zwischen 1,9 Milliarden Euro und

0,2 Milliarden Euro. In diesem Zeitraum lagen

die USA durchgehend auf Rang 1 der wichtigsten

Lieferländer von deutschen Importen.

In

dieser Zeitspanne hatten die Importe aus den USA

tendenziell zugenommen. Lag ihr Wert in 1950

noch bei 0,9 Milliarden Euro, waren es 1967 rund

4,4 Milliarden Euro (+393,3 %). Der Anteil der

Importe aus den USA an den deutschen

Gesamtimporten schwankte in dieser Phase

zwischen 10,3 % und 18,5 %. Auch die Exporte in

die USA nahmen von 1950 bis 1967 zu.

Lag

ihr Wert in 1950 noch bei 0,2 Milliarden Euro,

waren es 1967 rund 4,0 Milliarden Euro

(+1 727,1 %). Der Anteil der Exporte in die USA

an den Gesamtexporten Deutschlands schwankte in

dieser Phase zwischen 5,1 % und 9,2 %. Dabei

waren die Vereinigten Statten niemals tiefer

platziert als auf Rang 7 der wichtigsten

Abnehmerländer für deutsche Exporte.

•

1968 erstmals

Exportüberschuss im Handel mit den Vereinigten

Staaten

Im Jahr 1968 gab es zum ersten Mal

einen deutschen Exportüberschuss

(+1,0 Milliarden Euro) im Handel mit den

Vereinigten Staaten, die erstmals nur noch auf

Rang 2 der wichtigsten Lieferländer Deutschlands

lagen. Seitdem erreichten die USA nie wieder

Rang 1, fielen aber auch nie tiefer als Rang 6.

Von 1972 bis zum Jahr 2024 lag der Anteil der

Importe aus den USA an den Gesamtimporten stets

unter 10 % und schwankte zwischen 5,4 % und

8,8 %.

Der Anteil der Exporte in die USA

an den Gesamtexporten im Zeitintervall 1968 bis

2024 schwankte zwischen 5,6 % und 10,9 % und

lässt demensprechend wenig Unterschiede zu den

Jahren von 1950 bis 1967 erkennen.

•

1991 letztmalig

Importüberschuss im Handel mit den Vereinigten

Staaten

Betrachtet man den Warenverkehr mit

den USA ab 1968, zeigen die Zahlen Folgendes:

Zuerst kommt die Phase zwischen 1968 und 1991

mit einigermaßen moderaten Salden, die zwischen

-2,1 Milliarden Euro und +14,5 Milliarden Euro

lagen.

1991 gab es zum letzten Mal einen

negativen Saldo (Importüberschuss) von

-0,3 Milliarden Euro. Ab 1992 stiegen wiederum

die Exporte in die USA tendenziell deutlich

schneller als die Importe von dort. Der deutsche

Exportüberschuss wurde immer größer: 2001

überschritt er erstmals die Marke von

20 Milliarden Euro, 2013 lag er zum ersten Mal

über 40 Milliarden Euro und seit 2022 liegt der

Saldo bereits drei Jahre in Folge über

60 Milliarden Euro.

•

2024 erreichte der Saldo

den Rekordwert von +69,8 Milliarden Euro. USA im

Jahr 2024 erstmals seit 2015 wichtigster

Handelspartner Deutschlands Im Jahr 2024 waren

die USA nicht nur wie bereits seit 2015 das

bedeutendste Abnehmerland deutscher Exporte,

sondern nach neun Jahren auch erstmals wieder

der wichtigste Handelspartner Deutschlands

insgesamt.

Damit lösten die USA die

Volksrepublik China ab, die von 2016 bis 2023

auf Rang 1 der wichtigsten Handelspartner

gelegen hatte (siehe dazu Pressemitteilung

Nr. 063 vom 19. Februar 2025). Für viele

Exportgüter aus Branchen wie der Pharmaindustrie

und Medizintechnik, dem Fahrzeug- sowie

Maschinenbau waren die Vereinigten Staaten 2024

ein besonders bedeutender Absatzmarkt. Insgesamt

gingen 10,4 % aller deutschen Exporte in die

USA, das war der höchste Anteil seit 2002 (siehe

dazu Pressemitteilug

Nr. N018 vom 14. April 2025).

•

Februar 2025: Anteil der

Exporte in die USA an den Gesamtexporten bei

10,7 %

Im Februar 2025 wurden aus

Deutschland Waren im Wert von 14,0 Milliarden

Euro in die USA exportiert (+0,9 % gegenüber

Februar 2024), was einen Anteil von 10,7 % an

den Gesamtexporten ausmachte.

Damit

waren die Vereinigten Staaten auch in diesem

Monat das wichtigste Abnehmerland für deutsche

Exporte. Gleichzeitig wurden Waren im Wert von

7,1 Milliarden Euro aus den USA importiert

(-6,1 % gegenüber Februar 2024), was 6,3 % der

deutschen Gesamtimporte entsprach. Damit

erreichten die Vereinigten Staaten in dem

Berichtsmonat Rang 3 unter den wichtigsten

Lieferländern für deutsche Importe.

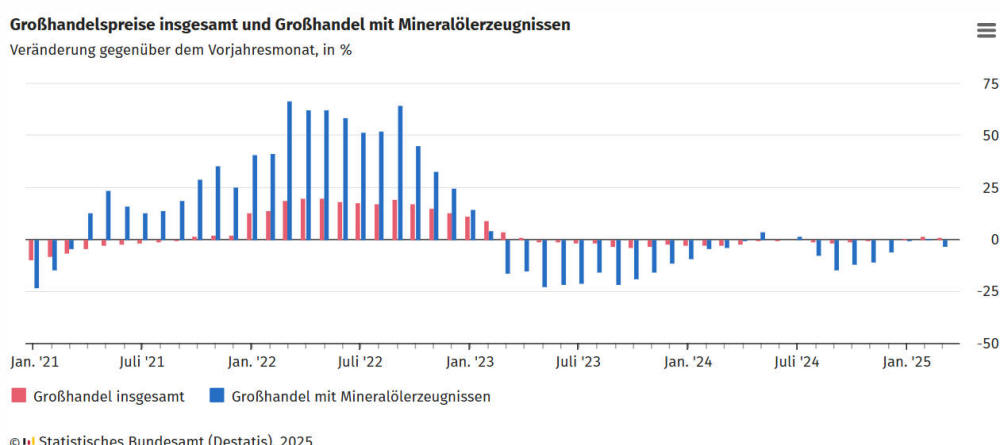

Erzeugerpreise März 2025: -0,2 % gegenüber

März 2024

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

(Inlandsabsatz), März 2025 -0,2 % zum

Vorjahresmonat -0,7 % zum Vormonat

Die

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im

März 2025 um 0,2 % niedriger als im März 2024.

Im Februar 2025 hatte die Veränderungsrate

gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,7 % gelegen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im März 2025

gegenüber dem Vormonat um 0,7 %.

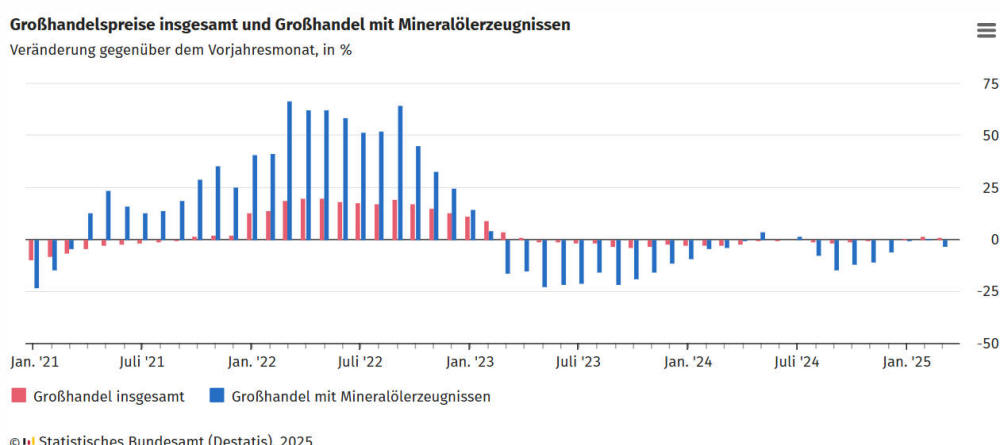

Großhandelspreise im März 2025: +1,3 % gegenüber

März 2024 Großhandelsverkaufspreise,

März 2025 +1,3 % zum Vorjahresmonat -0,2 % zum

Vormonat WIESBADEN – Die Verkaufspreise im

Großhandel waren im März 2025 um 1,3 % höher als

im März 2024. Im Februar 2025 hatte die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat

bei +1,6 % gelegen, im Januar 2025 bei +0,9 %.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, fielen die Großhandelspreise im März

2025 gegenüber dem Vormonat Februar 2025 um 0,2

%.

Gestiegene Preise für Nahrungs- und

Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie für

Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und

Nicht-Eisen-Metallhalbzeug Hauptursächlich für

den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt

gegenüber dem Vorjahresmonat war im März 2025

der Preisanstieg im Großhandel mit Nahrungs- und

Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren.

Die Preise lagen hier im Durchschnitt um

4,4 % über denen von März 2024. Insbesondere

Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf

Großhandelsebene erheblich teurer als ein Jahr

zuvor (+43,5 %), ebenso Zucker, Süßwaren und

Backwaren (+16,3 %). Auch für Milch,

Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und

Nahrungsfette (+9,3 %) musste merklich mehr

bezahlt werden als im Vorjahresmonat.

Die Großhandelsverkaufspreise für

Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und

Halbzeug daraus stiegen ebenfalls deutlich

gegenüber dem Vorjahresmonat (+27,3 %). Dagegen

waren die Preise im Großhandel mit

Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten 5,6 %

niedriger als im März 2024.

Im

Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus

musste im Schnitt 5,4 % weniger bezahlt werden

als im Vorjahresmonat. Ebenfalls günstiger im

Vorjahresvergleich waren die Preise im

Großhandel mit lebenden Tieren (-3,2 %) sowie

mit Mineralölerzeugnissen (-3,0 %).

Mittwoch,

23. April 2025 - Welttag des Buches und Tag des

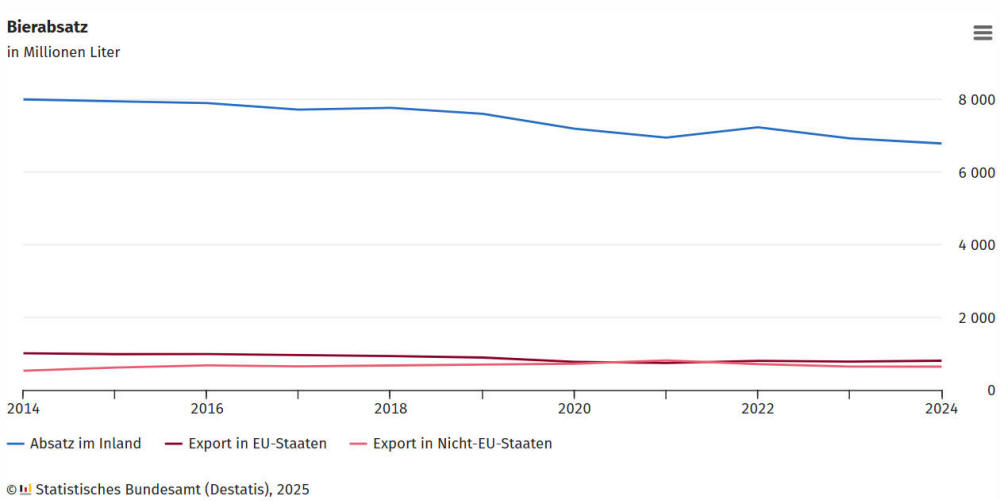

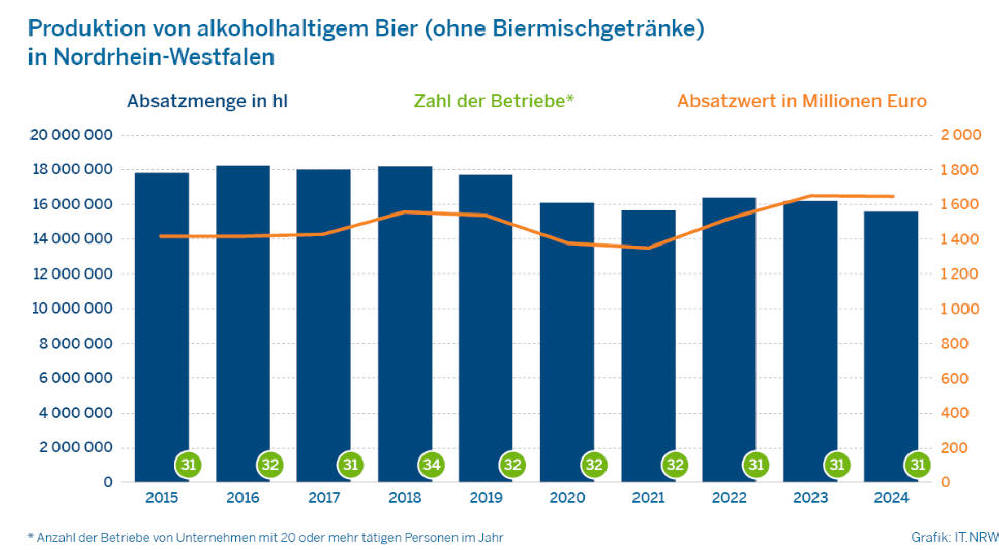

deutschen Bieres

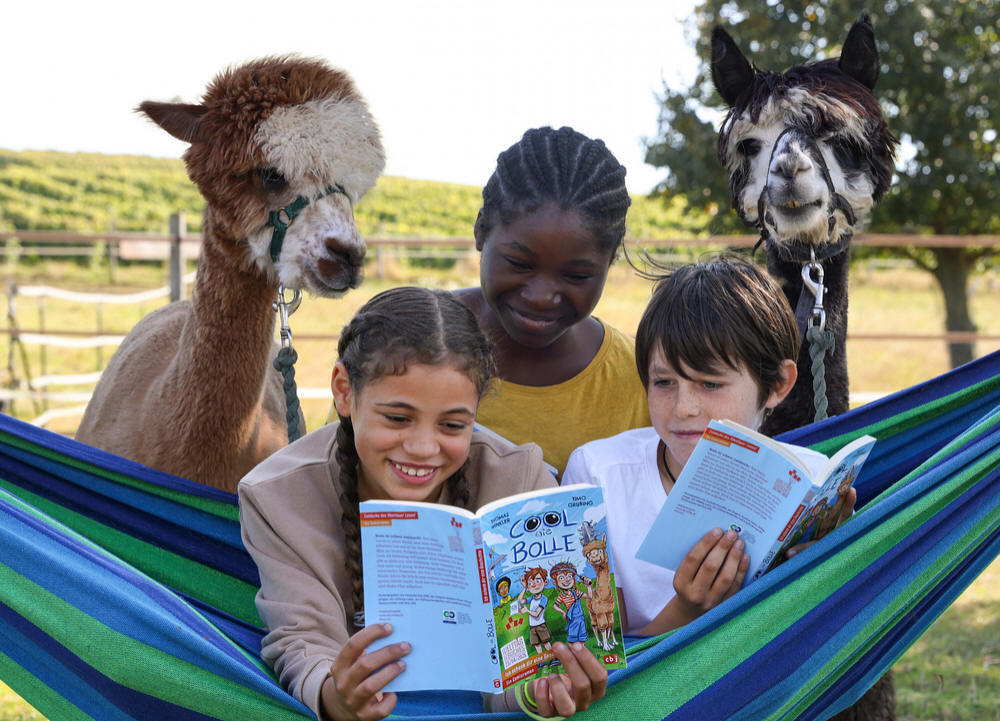

Welttag des Buches – ein Tag, der uns jedes

Jahr daran erinnert, wie wichtig Lesen ist.

Das Lesen von Geschichten eröffnet

Welten, fördert Kreativität und stärkt Bildung –

und macht einfach Freude. Die zentrale Rolle

spielt die bundesweite Buch-Gutschein-Aktion

„Ich schenk dir eine Geschichte“ von

Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und

Leseförderung des Börsenvereins, cbj Verlag,

Deutsche Post und DHL sowie dem ZDF. Die Aktion

steht unter der Schirmherrschaft der

Kultusminister*innen der Länder.

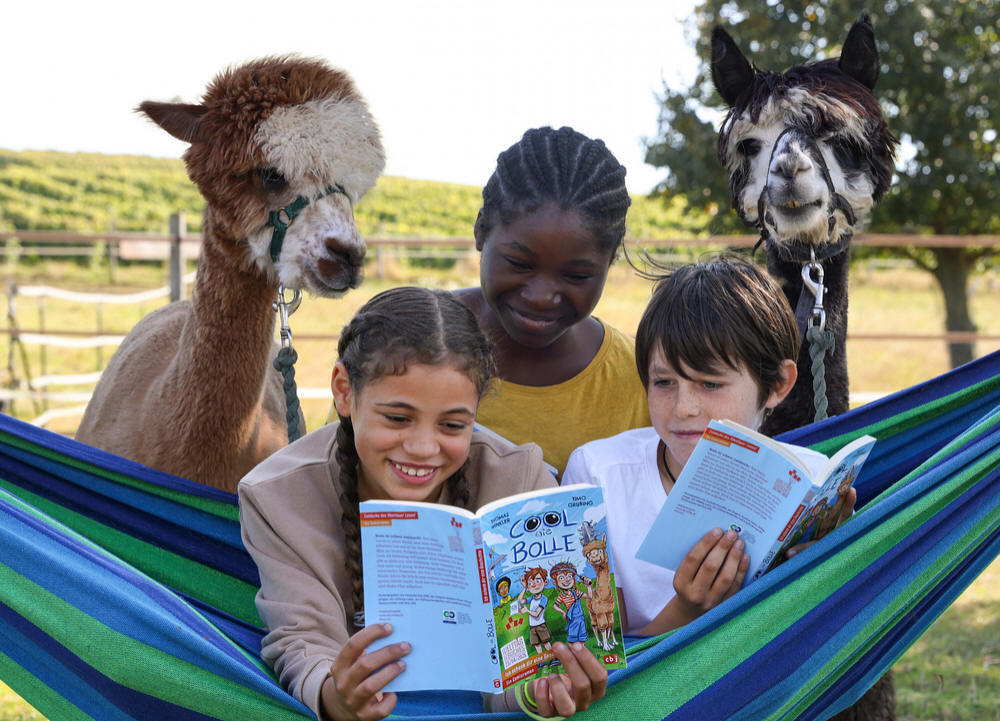

Jedes

Jahr wird ein Buch eigens für den Welttag des

Buches geschrieben, um Kinder für das Lesen zu

begeistern. Über 1,1 Millionen Schulkinder der

4. und 5. Klassen sowie aus Förderschul- und