|

Samstag, 8., Sonntag, 9. Februar 2025

Fehlerhafte Stimmzettel im Wahlkreis 112

(Wesel I)

Im Zuge der Auslieferung der Stimmzettel für das

Brief- und Direktwahlgeschäft an die Städte und

Gemeinden des Wahlkreises 112 (dazu gehören

Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort,

Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel,

Xanten) ist aufgefallen, dass sich auf den

Stimmzetteln ein Fehler eingeschlichen hat.

Die Kreiswahlleitung hat unverzüglich

reagiert, die Auslieferung weiterer Stimmzettel

gestoppt und die Korrektur beim

Druckdienstleister veranlasst, der zugesagt hat,

noch am Wochenende eine erste Charge korrekter

Stimmzettel zu liefern, damit das Wahlgeschäft

zeitnah weiterlaufen kann. Einzelne Kommunen

des Kreises (Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort,

Rheinberg und Wesel) haben bereits direkt nach

der Auslieferung der ersten Stimmzettel mit dem

Versand der Briefwahlunterlagen begonnen.

Nach aktuellem Stand betrifft das rund

2.200 Briefwahlanträge, davon 40 Direktwahlen.

Nach Rücksprache mit der Landeswahlleitung in

Düsseldorf werden diese Unterlagen dann mit den

korrekten Stimmzetteln erneut versandt werden.

Wer Briefwahlunterlagen beantragt

oder bereits eine Direktwahl vorgenommen hat,

erhält aktualisierte Wahlunterlagen per Post.

Bereits getätigte Wahlen im Wahlkreis 112 sind

ungültig. Wichtig ist, die fehlerhaften

Unterlagen keinesfalls für die Briefwahl zu

verwenden. Hintergrund: Bei einem Namen auf der

Landesliste der Partei „MERA25“ hat sich ein

Druckfehler eingeschlichen.

Beim

Stimmzetteldruck ist ein Sonderzeichen im Namen

eines Listenkandidaten nicht ordnungsgemäß

verarbeitet worden. Stattdessen wurde ein „?“

gedruckt. Konsequenz: jeder noch so kleine

Fehler, der im Vorfeld auffällt, ist zu

korrigieren, denn unrichtige Stimmzettel dürfen

nicht verwendet werden. Evtl. bereits

ausgefüllte Stimmzettel sind demzufolge

ungültig.

„Es tut uns leid, dass

hierdurch für alle Beteiligten ein nicht

unerheblicher Mehraufwand entsteht. Wir danken

allen Wählerinnen und Wählern für ihr

Verständnis und ihre Geduld. Die korrekten

Unterlagen werden schnellstmöglich verschickt.

Jeder Fehler, egal wie klein, muss korrigiert

werden, damit die Wahlen ordnungsgemäß und fair

ablaufen“, so Kreiswahlleiter Dr. Lars

Rentmeister. Insgesamt wurden knapp 70.000

fehlerhafte Stimmzettel gedruckt.

Moers: Verdi bestreikte auch Einrichtungen

der Enni Bäder blieben offen, Dienstleistungen

waren nur wenig eingeschränkt

Die Streiks im Öffentlichen Dienst der

Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben gestern

auch am Niederrhein zu Einschränkungen geführt.

Erstmal in der aktuellen Tarifrunde traf es

dabei auch Bereiche der Enni-Unternehmensgruppe.

An den Sport- und Freizeiteinrichtungen ging die

Streikwelle am Freitag aber weitgehend vorbei.

So konnte Enni den Betrieb in den

Moerser und Neukirchen-Vluyner Bädern und der

Moerser Eishalle laut Vorstand Lutz Hormes

nahezu uneingeschränkt aufrechthalten.

„Auch

die gerade beim jungen Publikum sehr beliebte

Eisdisco fand am Freitagabend statt.“

Insgesamt waren von den Streikaktionen somit nur

wenige kommunale Services betroffen. Die

Friedhöfe waren nicht betroffen. Hier konnten

geplante Bestattungen stattfinden. Auch die

Leerung der öffentlichen Papierkörbe lief

störungsfrei, die Straßenreinigung war indes

eingeschränkt. Hier konnte Enni nur eine

Kehrmaschine in der Innenstadt einsetzen.

Anders als bei vergangenen Tarifrunden

gab es auch in der Moerser Abfallabfuhr gestern

nur sehr wenige Einschränkungen. So war der

Kreislaufwirtschaftshof durchweg geöffnet. Auch

die Restabfall- und Altpapiertonnen konnte Enni

leeren und den Großteil der an diesem Tag

angemeldeten gut 100 Sperrgutabfuhren erledigen.

Gelbe Tonnen und Säcke blieben in den

Freitagsbezirken aber stehen.

Laut

Hormes will Enni diese Abfuhren genau wie die

Abfuhr des teilweise stehengebliebenen Sperrguts

und Elektroschrotts bereits am heutigen Samstag

nachholen. „Leider haben wir auf Streikmaßnahmen

keinen Einfluss, uns sind hier die Hände

gebunden“, bat Lutz Hormes für die

Einschränkungen um Verständnis.

Bundestagswahl: Etwa 675.000

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz

Bei der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.

Februar 2025 werden rund 675.000 Wahlhelferinnen

und -helfer maßgeblich zum ordnungsgemäßen

Ablauf beitragen. Die Bundeswahlleiterin dankt

allen herzlich, die in den Wahlvorständen als

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ehrenamtlich für

unsere Demokratie im Einsatz sind.

Einen anschaulichen Einblick in die Tätigkeiten

der Wahlvorstände bieten die Videos „Der

Wahlvorstand“, „Ablauf des Wahltages“ sowie

„Ablauf der Stimmauszählung und Dokumentation“,

die im Internetangebot der Bundeswahlleiterin

abrufbar sind.

Dinslaken: Sofortwahl ab Samstag

(08.02.) möglich

Am Samstag (08.02.) öffnet das Wahlbüro die

Sofortwahlstelle im Rathaus, bei der

wahlberechtigte Dinslakener*innen ihre Stimme

bereits vor dem Wahlsonntag (23.02.) abgeben

können. Der Empfang befindet sich im Saal

D‘Agen im Erdgeschoss.

Der Zugang

befindet sich am Haupteingang des Rathauses (vom

Stadtpark kommend). Alle Öffnungszeiten sind auf

der Webseite der Stadt unter dem Stichwort „Sofortwahl“ aufgeführt

Überdurchschnittlich nasser Start ins neue Jahr

- Niederschlagsauswertung von

Emschergenossenschaft und Lippeverband für den

Januar 2025

Persönlich empfunden

haben es vermutlich alle – und die

Niederschlagsbilanz der

Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft

und Lippeverband belegt es: Der Januar 2025 war

überdurchschnittlich nass. Im Emscher-Gebiet

schaffte es der vergangene Monat sogar in die

Top 10 der nassesten Januarmonate seit 1931.

Der Niederschlag im Januar ließ sich

grundsätzlich in drei Phasen einteilen. Der

Januar startete zunächst mit einer sehr nassen

Phase (1. Januar bis 9. Januar). Darauf folgte

eine längere Trockenphase mit keinem oder kaum

Niederschlag (10. Januar bis 21. Januar). Das

letzte Monatsdrittel war dann wiederum erneut

sehr nass: In der Zeit vom 22. Januar bis zum

30. Januar regnete es an jedem Tag.

Im

Einzugsgebiet der Emschergenossenschaft, also

dem zentralen Ruhrgebiet, lag das Gebietsmittel

im vergangenen Monat bei 121,1 mm (langjähriges

Mittel = 69 mm, ein Millimeter entspricht einem

Liter pro Quadratmeter). Damit liegt der Januar

2025 auf Platz 9 der Top 10 der nassesten

Januarmonate ab 1931. Die Monatssummen im

Emscher-Gebiet lagen zwischen minimal 107,0 mm

an der Station Dortmund-Kruckel und maximal

135,4 mm an der Station Pumpwerk

Gelsenkirchen-Altstadt. Den größten

Tagesniederschlag erreichte im Januar die

Mess-Station am Pumpwerk der

Emschergenossenschaft am Nattbach in Gladbeck:

Dort fielen am 5. Januar 2025 insgesamt 28,9 mm.

Das Gebietsmittel im Einzugsgebiet des

Lippeverbandes lag im Januar 2025 bei 104,6 mm

(langjähriges Mittel = 65 mm). Somit war der

Januar auch an der Lippe deutlich

überdurchschnittlich nass, erreichte jedoch

anders als an der Emscher nicht die Top 10 der

nassesten Januarmonate ab 1931. Im Lippe-Gebiet

lagen die Monatssummen zwischen minimal 90,0 mm

an der Station Kläranlage Soest und maximal

128,5 mm an der Station Kläranlage

Gelsenkirchen-Picksmühlenbach. Auch an der Lippe

fiel – wie an der Emscher – der größte

Tagesniederschlag am 5. Januar 2025: An jenem

Tag regnete es an der Mess-Station in

Dorsten-Lembeck genau 34,0 mm.

Emschergenossenschaft und Lippeverband

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV)

sind öffentlich-rechtliche

Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee

des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip

leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten

Emschergenossenschaft sind unter anderem die

Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung

und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.

Der 1926 gegründete Lippeverband

bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe

im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem

den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam

haben Emschergenossenschaft und Lippeverband

rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands

größter Abwasserentsorger und Betreiber von

Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer

Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle,

546 Pumpwerke und 59 Kläranlagen).

www.eglv.de

Moers: Ein Streichelzoo mit

‚Mehr‘-Wert: Vorarbeiten beginnen am Montag

Mehr Tiere, neue Wegeverbindungen, ein

begehbares Gehege, Biogarten, ein Grünes

Klassenzimmer, eine Imkerei – der Moerser

Streichelzoo im Freizeitpark wird mehr als ein

‚Tiergehege‘. Das Projekt hat den sperrigen

Namen ‚Außerschulischer Lernort‘. Schwerpunkte

sind - neben der Tierhaltung - Bildung und

Naturerfahrung. Die vhs soll hier genauso

eingebunden werden wie

Naturschutzorganisationen, die LINEG oder die

Jägerschaft.

Der Streichelzoo Moers. Im Hauptgebäude sind u.

a. Räume für Schulungen, Büros und ein Lager.

(Illustration: Tervoort & Banczyk)

Durch

dieses Konzept grenzt sich der Streichelzoo

deutlich gegenüber ähnlichen Einrichtungen in

der Region ab. Die Nutzung bleibt für

Besucherinnen und Besucher weiterhin kostenfrei.

Am Montag, 10. Februar, beginnen die ersten

vorbereitenden Arbeiten für das Hauptgebäude.

Insgesamt fünf Bäume müssen dafür gefällt

werden. Ersatz wird auf dem Gelände gepflanzt.

In der etwa zweijährigen Bauzeit werden die

Tiere extern untergebracht.

Hügel, Wege und Aufenthaltsmöglichkeiten machen

den Streichelzoo für Menschen und Tiere

attraktiver. (Illustration: Zooplanung Schneider

Klein)

Attraktiver für Menschen und

Tiere

Bereits Ende 2021 hatte die Politik die

Neukonzeption beschlossen. Die Planung mit

Unterstützung eines in dem Bereich erfahrenen

Büros wurde mit dem Förderverein Streichelzoo,

Enni und dem Kreisveterinäramt abgesprochen.

Dies gilt auch für die künftigen ‚Bewohner‘. So

wird es u. a. Alpakas, Schafe, Sittiche, Ziegen

und Kaninchen geben. Der neue Außenzaun ist

deutlich niedriger als bisher und macht die

Tiergehege attraktiver für die Besucherinnen und

Besucher.

Die Zwergziegen-Anlage ist

teilweise begehbar – und damit ein ‚echter‘

Streichelzoo. Einige Bereiche werden mit kleinen

Hügeln modelliert. Die Tiere erhalten dadurch

ein abwechslungsreiches Gelände. Besucher laufen

über attraktive, geschwungene Wege mit

Sitzmöglichkeiten und Ruhezonen. Im Hauptgebäude

werden in der einen Hälfte Räume für Schulungen

und Büros untergebracht und in der anderen das

Lager und ein Stall.

Das Gehege der Ziegen ist künftig begehbar.

(Illustration: Zooplanung Schneider Klein)

Förderung aus der Städtebauförderung

Die Gesamtkosten liegen bei rund 3,4 Millionen

Euro – 600.000 Euro mehr als ursprünglich

geplant. Der Hochwasserschutz und Auflagen des

Veterinäramtes sind Gründe für die

Kostensteigerungen. Einen Zuschuss in Höhe von

etwa 2,3 Millionen Euro kommen aus Mitteln der

Städtebauförderung von Bund und Land.

Möglichweise wird auch ein Teil der zusätzlichen

Kosten übernommen. Anfang 2027 sollen die

Arbeiten beendet sein.

Moers:

Initiativkreis meldet sich zur Kostensteigerung

bei Streichelzoo zu Wort

Jüngst

wurde bekannt gegeben, dass sich die Kosten im

Zusammenhang mit dem Streichelzoo im Moerser

Stadtpark erneut um 21,11 %, d. h. um einen

Betrag von 600.000,00 € erhöhen werden. Dies

ergibt sich aus einer Vorlage im Ausschuss für

Stadtentwicklung, Planen und Umwelt vom

23.01.2025.

Ursprünglich wurden die

Investitionskosten mit 1,6 Millionen €

veranschlagt. Im November des Jahres 2021 wurde

darauf hingewiesen, dass mit einer

10-prozentigen Erhöhung der Investitionskosten

zu rechnen sei. Nun müssten Gesamtkosten von

insgesamt 3.419.029,88 € veranschlagt werden.

Aus diesem Anlass bringt sich der Initiativkreis

Moers erneut in die Diskussion ein und

kritisiert noch einmal die hohen Kosten im

Zusammenhang mit dem Vorhaben.

„Wir

geben zu bedenken, dass die jetzt angeführten

Gründe für die Kostensteigerung – ausdrücklich

genannt werden seitens der Verwaltung Maßnahmen

im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz –

deutlich früher im Zuge der Planungen hätten

berücksichtigt werden müssen“, merkt der

stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Theußen

an. Bereits im Jahre 2022 – sowohl die

Rheinische Post als auch die NRZ hatten darüber

berichtet – kritisierte der Initiativkreis

Moers, dass die Kosten für den Streichelzoo

deutlich zu hoch ausfallen würden und forderte

eine kostenbewusstere Umgestaltung.

Damals wurde auf die drohende Rezession, die

galoppierende Inflation und anstehende große

wirtschaftliche Belastungen für Unternehmen,

Bürger und öffentliche Hand in Moers verwiesen.

Hieran erinnert der Initiativkreis erneut. Die

in Moers ansässigen Unternehmen, insbesondere

Gastronomie und Einzelhandel in der Innenstadt,

befürchten noch immer erhebliche Einbußen im

Zusammenhang mit dem anstehenden Umbau der

Innenstadt, auch wenn sich dieser in

Teilabschnitten vollziehen wird.

„Nachdem die Stadtverwaltung erst Mitte Januar

aufgrund des öffentlichen Drucks die geplanten

Baumfällungen erst 5 nach zwölf einstellte, muss

jetzt an anderer Stelle im Moerser Schlosspark

nachgebessert werden. Auf Sicht der nächsten 10

Jahre kostet der Streichelzoo allein den Moerser

Steuerzahler rund 4 Millionen Euro an einmaligen

Investitions- und jährlichen

Unterhaltungskosten“ so Frank Heinrich,

Geschäftsführer des Initiativkreis.

Ob und in welcher Höhe für die drastische

Kostensteigerung weitere Fördermittel beschafft

werden können, ist derzeit noch nicht bekannt.

Anlässlich der nun offenbarten Kostensteigerung

befürchtet der Initiativkreis außerdem, dass es

auch bei den avisierten Unterhaltungskosten des

Streichelzoos von jährlich 300.000,00 € nicht

bleiben wird.

Die damaligen

Vorstandsmitglieder des Initiativkreis haben

bereits im Jahre 2022 an die Verwaltung

appelliert, von den vorgesehenen 300.000,00 €

nur etwa die Hälfte zu investieren, was den mit

dem Streichelzoo verfolgten Zweck in keiner

spürbaren Weise beeinträchtigen würde.

Der Initiativkreis-Vorsitzende Dr. Christoph

Scherer appelliert auch und insbesondere für

anstehende Projekte, wie z. B. den Neubau des

Schlosstheaters, der aus Stadtgesellschaft und

Unternehmerschaft wegen der verhältnismäßig

niedrigen Besucherzahlen im Vergleich zu den

geplanten Investitionen ohnehin kritisch

betrachtet wird, sorgfältig und im Sinne der

Schonung der Haushaltsmittel zu planen: „Wenn

bereits bei einem überschaubaren Projekt wie der

Umgestaltung des Streichelzoos die Kosten

unkontrolliert aus dem Ruder laufen, besteht

berechtigte Sorge, dass man sich auch mit dem

Neubau des Schlosstheaters finanziell übernehmen

wird“. Initiativkreis Moers e.V.

Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt

veröffentlicht.

Alle

veröffentlichten Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter

Amtsblatt Nr.03 vom 06.02.2025 (1.75 MB)

Dinslaken: Bildung hautnah:

Schüler*innen Theodor-Heuss-Gymnasiums erkunden

Zukunftsquartier auf Trabrennbahn-Areal

Im Rahmen einer praxisorientierten

Exkursion zur künftigen Entwicklung des

Wohnquartiers auf dem Trabrennbahn-Areal in

Dinslaken hatten rund 38 engagierte

Schüler*innen des Geographiegrundkurses sowie

des Leistungskurses des Theodor-Heuss-Gymnasiums

die Gelegenheit, den Planungsprozess hautnah zu

erleben. Begleitet von ihren Lehrern Manuel

Dornebusch und Markus Pauschert nahmen die

jungen Menschen an einem spannenden

Planungsspaziergang teil.

Geleitet

von den Projektmitarbeiterinnen Meike Trautmann

und Saskia Berger erhielten die Teilnehmenden

Einblicke in die nachhaltige Stadtentwicklung

und die laufenden Rückbauarbeiten auf dem

Gelände. „Ich lade alle ein, sich für die

Zukunft unserer Stadt aktiv einzusetzen. Das

Interesse der Schüler*innen könnte den Anstoß

geben, dass aus Interesse Verantwortung und

Gestaltungswille wird. Danke an die

Lehrer*innen, die im Rahmen des Unterrichts die

Möglichkeit der Teilhabe an unseren wichtigen

Projekten geben", sagt Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel über den Besuch der Schule.

Die Schüler*innen zeigten sich interessiert

am Planungsprozess und diskutierten angeregt

über die Möglichkeiten zur Gestaltung eines

modernen, nachhaltigen Wohnquartiers. Besonders

die Verbindung von Theorie und Praxis hinterließ

einen bleibenden Eindruck. Anja Graumann,

Geschäftsführerin der DIN FLEG mbH, unterstrich

die Bedeutung solcher Begegnungen: “Regelmäßige

Schulbesuche sind seit fünf Jahren ein fester

Bestandteil unserer Arbeit. Sie ermöglichen den

Jugendlichen, urbane Entwicklungen hautnah zu

erleben und ihre Perspektiven einzubringen – ein

wertvoller Beitrag zu einem zukunftsfähigen

Stadtquartier.“

Interessierte

Schulklassen können sich für Führungen über das

Areal oder Unterrichtsbesuche gerne an die DIN

FLEG mbH wenden. Das Trabrennbahn-Areal in

Dinslaken steht exemplarisch für die

ambitionierten Projekte der DIN FLEG mbH, bei

denen Bildung, Bürgerbeteiligung und nachhaltige

Entwicklung Hand in Hand gehen. Solche

Exkursionen zeigen, wie lebendig und praxisnah

Bildung vor Ort sein kann.

Moers-Repelen: Materiallager entsteht auf dem

Parkplatz an der Stormstraße

Enni

treibt Fernwärmeausbau in Moers-Repelen voran

Die Wärmewende nimmt weiter Fahrt auf: Um die

Versorgungssicherheit zu erhöhen und künftig den

wachsenden Bedarf klimaneutraler Wärme zu

decken, baut die ENNI Energie & Umwelt

Niederrhein (Enni) das Fernwärmenetz seit

einigen Wochen in Moers-Repelen weiter aus.

Bis zum Herbst dieses Jahres entsteht

eine neue Verbindung zwischen der vor dem ENNI

Sportpark Rheinkamp aktuell endenden

Fernwärmeleitung und der Heizzentrale der Enni

an der Stormstraße.

Die Arbeiten

erfolgen in zwei Bauabschnitten und umfassen

auch innovative Verlegeverfahren, um die

Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu

halten. Im Zuge ihrer Arbeiten wird Enni auf dem

Parkplatz an der Ecke Storm-/Kamper Straße ab

dem 10. Februar ein Materiallager einrichten,

das bis zum Herbst bestehen bleibt. Dafür muss

das Unternehmen einen Bereich von rund 660

Quadratmetern absperren.

„Die Sperrung

betrifft etwa 20 Stellplätze, die vorübergehend

nicht zur Verfügung stehen werden“, erklärt

Projektleiter Dirk Schlathölter. „Zudem werden

die Glascontainer, die sich derzeit auf dem

Parkplatz befinden, um einige Meter versetzt.“

Kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten wird Enni

in diesem Bereich auch die letzte Trasse der

neuen Fernwärmeleitung verlegen, die unter dem

Parkplatz hindurch von der Stormstraße bis zur

Heizzentrale führt.

Schlathölter betont:

„Mit der neuen Leitung schaffen wir die Basis

für eine klimaneutrale Wärmeversorgung des

gesamten Stadtteils. Wir bitten Anwohner und

Nutzer des Parkplatzes um Verständnis für die

Einschränkungen.“

Fragen zu der

Baumaßnahme beantwortet Enni am

Baustellentelefon unter 02841/104-600. Wer sich

für einen Anschluss an das Fernwärmenetz

interessiert und so frühzeitig die Anforderungen

des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen will, kann

sich schon jetzt unter der 02841 104136 an einen

der Energieberater der Enni wenden.

vhs

Moers – Kamp-Lintfort startet kreativ ins

Frühjahrssemester

Mit verschiedenen

Mal- und Zeichenkursen startet die vhs Moers –

Kamp-Lintfort kreativ ins neue

Frühjahrssemester. Los geht es am Dienstag, 18.

Februar, mit dem Workshop ‚Zeichnen lernen‘ in

der vhs an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10.

Insgesamt zwölfmal stehen dienstags ab 19.30 Uhr

die eigene Wahrnehmung und der Zeichenprozess im

Vordergrund.

Mitzubringen sind

Zeichenpapier (A5/A4/A3) und Bleistifte. Einen

Tag später, am Mittwoch, 19. Februar, startet

ebenfalls in der vhs Moers ‚Aquarellmalerei für

Anfänger und Anfängerinnen und

Fortgeschrittene‘. Dieser Kurs läuft zwölfmal

immer mittwochs ab 11 Uhr. Der Schwerpunkt liegt

auf den Grundlagen der Aquarellmalerei, der

Bildgestaltung und der Farblehre.

‚Acrylmalerei – Klassisch und experimentell‘

findet ab Donnerstag, 20. Februar, insgesamt

fünfzehnmal jeweils donnerstags in der vhs

Kamp-Lintfort (Kamperdickstraße 10) statt. Hier

geht es darum, die Techniken, Eigenschaften und

Möglichkeiten der Acrylmalerei spielerisch zu

erkunden.

Der Kurs eignet sich sowohl für

Anfängerinnen und Anfänger als auch für

Fortgeschrittene. Weitere Informationen zu den

Kursen gibt es telefonisch unter 0 28 41/201 –

565 sowie online unter www.vhs-moers.de.

Darüber sind auch die Anmeldungen möglich.

Wesel: Investmentfonds, Index,

ETF, AIF – ein Überblick über verschiedene

Anlageformen

Investmentfonds

wird nachgesagt, dass sie lukrative

Ertragschancen, hohe Flexibilität und

weitreichenden Anlegerschutz bieten - stimmt

das? Und was sind die Unterschiede zwischen

offenen und geschlossenen Fonds, ETFs und

Indexfonds, Fondspolice und Fondssparplan, AIF

und ELTIF? Welche Investments bieten

Kapitalabsicherungen und sind eine Alternative

zu Niedrigzinsen bzw. hoher Inflation?

Finanzplaner Christian Grams klärt in seinem

Vortrag am 11. Februar, 18:00 bis 21:00 Uhr, in

der vhs in Wesel über die wichtigsten

Anlagemöglichkeiten auf. Die Teilnahme am

Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Weitere Informationen unter

0281-203 2590 oder

www.vhs-wesel.de.

Virtuelles Mittelalter im Städtischen

Museum Wesel

Virtuelles Mittelalter:

Die Eidesleistung. 18. Januar - 22. März 2025.

Museum and the City - Städtisches Museum Wesel

in der Innenstadt

Städtisches Museum x

Manuel Rossner

Der Eintrag in die

Rechnungsbücher der Stadt Wesel »Item Derick

Baegert, so hy eyn taffell gemaelt hefft, die nu

op de raitskammer hengt [...]« markiert im Jahr

1494 den Entstehungszeitpunkt des Gerichtsbildes

für das neugebaute Rathaus in Wesel am Großen

Markt. Das Gemälde befindet sich seitdem im

Besitz der Stadt Wesel und des Städtischen

Museums.

Zusammen mit dem

Digitalkunst-Pionier Manuel Rossner aus Berlin

haben wir das den ältesten Schatz in der

Sammlung des Museums nun knapp 600 Jahre nach

seiner Entstehung für Sie in Virtual Reality

erlebbar gemacht. In unserem »Pop-Up-Museum« in

der Weseler Innenstadt können Sie nun mit der

aktuellen Meta Quest 3 Teil der gerade

stattfindenden Gerichtsverhandlung werden und

den Raum und seine Atmosphäre wie zu Zeiten

Derick Baegerts selbst erkunden.

Begleitende Informationen aus der aktuellen

Forschung, ein Video zur Eidesleistung und

Einblicke in die hochauflösende Fotografie, die

Grundlage für die von Manuel Rossner erstellte

interaktive Welt der Eidesleistung, ergänzen das

spatial computing-Erlebnis.

Lassen Sie

sich von uns in die virtuelle Realität begleiten

und erleben Sie die mittelalterliche Szene als

ob Sie dabei gewesen wären!

Derick

Baegert x Die Eidesleistung

Derick Baegert,

der in Wesel eine erfolgreiche Werkstatt

betreibt, erhält im Jahr 1493 den Auftrag vom

Weseler Rat, ein Gemälde für die Ausstattung des

Ratssaals herzustellen und fasst es in einer für

seine Zeit progressive Form. Es ist eines der

ersten Beispiele einer bildfüllenden Darstellung

einer weltlichen Gerichtsverhandlung am Übergang

vom Spätmittelalter zur Neuzeit. Der Verweis auf

die üblicherweise in diesem Kontext dargestellte

christliche Vorstellung des Weltgerichts, findet

sich hier nur noch in einem ›Bild im Bild‹.

Diese spannende Transition vom Mittelalter

in die Neuzeit findet sich sowohl inhaltlich als

auch formal im Gemälde wieder. Baegert gewährt

dem Betrachter mit seiner zeitgenössischen

Schilderung einer Gerichtsszene einen Einblick

in die Lebenswelt des Spätmittelalters, wobei

der Fokus auf dem titelgebenden Schwurakt im

Bildvordergrund liegt. Ganz plastisch führt uns

der Maler hier den inneren psychologischen

Konflikt des Schwörenden vor Augen, indem er ihm

den Teufel als Verkörperung des bösen und einen

Engel als Personifikation des guten, richtigen

Handelns zur Seite stellt.

So

wirklichkeitsnah diese Darstellung der gerade

stattfindenden Gerichtsverhandlung auch scheinen

mag, so ist sie gleichsam durch die Anwesenheit

der Inkarnation von Gut und Böse und die aus der

mittelalterlichen Tradition herrührenden,

ephemeren Begleitsprüche eine Art Parabel mit

lehrreichem Charakter für die Bürgerinnen und

Bürger vor dem realen Gericht in Wesel. Weitere

Informationen:

www.wesel.de/museum

Die

Botschaft, die alle betrifft: ROG x Innocean

Berlin mit der Kampagne zur Bundestagswahl

Wenige Wochen vor der vorgezogenen

Bundestagswahl startet die international tätige

Nichtregierungsorganisation Reporter ohne

Grenzen in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur

Innocean Berlin eine Kampagne, die die Wähler

daran erinnert, dass an diesem entscheidenden

Tag viel auf dem Spiel steht.

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember

letzten Jahres die Vertrauensabstimmung im

Parlament verloren hat, steht Deutschland nicht

nur vor Neuwahlen, sondern auch vor politisch

herausfordernden Zeiten. In diesem

entscheidenden Moment macht Reporter ohne

Grenzen darauf aufmerksam, wie wichtig die

Stimme der Wähler für den Schutz der

Pressefreiheit ist.

Hier geht

es zur Kampagne

Dazu platziert die

NGO einen 30-sekündigen Film im Vorspann von

Kinos, der die typischen Warnhinweise an das

Publikum nachahmt und ihnen einen tieferen Sinn

verleiht. In dem Video erhalten Anweisungen wie

"keine Fotos" und "keine Gespräche" eine völlig

neue Bedeutung. Denn auf die üblichen

Aufforderungen folgt die eindringliche

Botschaft: "Was im Kino gilt, darf niemals für

die Presse gelten.“. Der Film schließt mit einem

kraftvollen Appell: Am 23. Februar aktiv für die

Pressefreiheit einzutreten, denn in einer

Demokratie hat jede einzelne Stimme Gewicht und

trägt dazu bei, Freiheit und Demokratie zu

bewahren. Eine eingeblendete URL führt auf eine

Info-Seite, die zeigt, wie jeder die eigene

Stimme nutzen kann, um ein Zeichen zu setzen und

die unabhängige Berichterstattung zu stärken.

Ziel der Kampagne ist es, die Zuschauenden

zum Nachdenken über die fundamentale Bedeutung

der Pressefreiheit in einer Demokratie zu

bewegen. Mit eindringlichen Bildern und klaren

Botschaften verdeutlicht der Film, wie wichtig

es ist, die eigene Stimme aktiv zu nutzen, um

die Unabhängigkeit der Medien zu schützen.

Deshalb wird der Film in den kommenden Wochen

bis zum Tag vor der Wahl in rund 250 Kinos

deutschlandweit gezeigt. Darüber hinaus wird der

Aufruf ebenfalls in Printanzeigen und auf

diversen Social Media Plattformen zu sehen sein.

Mit dieser Kampagne möchte Reporter ohne

Grenzen ein breites Publikum erreichen und ein

Bewusstsein dafür schaffen, dass jede Stimme

zählt, um die Grundlage für freien und

unabhängigen Journalismus zu sichern.

Nach dem unglaublichen Erfolg der Kampagne "The

First Speech" die sich in einer ähnlichen Art

und Weise politischen Themen gewidmet hat und

weltweit Anklang fand, ist dies nun die zweite

Zusammenarbeit zwischen Reporter ohne Grenzen

und der Kreativagentur Innocean Berlin.

KEINE FOTOS, KEINE VIDEOAUFNAHMEN, KEINE

GESPRÄCHE: DIE NGO REPORTER OHNE GRENZEN (RSF)

VERWANDELT KINOWARNUNGEN IN EIN KRAFTVOLLES

STATEMENT FÜR DIE PRESSEFREIHEIT VOR DER WAHL.

"Populistische und extreme Kräfte

attackieren die freie Presse. Sie fürchten die

Kritik und versuchen, unabhängige Medien mundtot

zu machen. Diese besorgniserregende Entwicklung

sehen wir in vielen Ländern weltweit: nicht nur

in autoritären Staaten, sondern mittlerweile

auch in den USA und sogar in europäischen

Nachbarländern wie Österreich, Italien und der

Slowakei. Ohne eine vielfältige und freie Presse

gibt es keine Demokratie. Wir appellieren an

alle Wähler und Wählerinnen, dies bei ihrer

Stimmabgabe bei der kommenden Bundestagwahl zu

berücksichtigen.“ Anja Osterhaus,

RSF-Geschäftsführerin.

Neuer

Wettbewerb gestartet: Erlebnis Bienenwunder-Sets

für Förderschulen in NRW zu gewinnen

Kinder für die Natur begeistern: Sparda-Stiftung

fördert gemeinsam mit der Initiative Bienen

machen Schule spielerisches Lernen an

Förderschulen Düsseldorf, 6. Februar 2025.

Erstmals werden Bienen-Erlebnissets an

Förderschulen in Nordrhein-Westfalen verlost.

Der Wettbewerb wird von der Initiative Bienen

machen Schule unter Trägerschaft des

gemeinnützigen Vereins Mellifera e. V.

durchgeführt.

Die Stiftung Kunst,

Kultur und Soziales der Sparda Bank West fördert

den Wettbewerb in den Regierungsbezirken

Düsseldorf und Arnsberg mit insgesamt 25 Sets.

Eine bienenfreundliche Umwelt beginnt schon in

den Köpfen unserer kleinsten Mitmenschen.

Mithilfe des interaktiven Sets „Erlebnis

Bienenwunder“ erhalten Kinder spielerisch

Einblicke in die faszinierende Welt der Bienen.

Diese spielen eine zentrale Rolle als

Bestäuberinnen in unseren Ökosystemen.

An ihrem Beispiel werden Wechselbeziehungen

zwischen Pflanzen und Tieren begreifbar.

Gleichzeitig eignen sich Bienen sehr gut, Kinder

für die Natur zu begeistern und ihnen wertvolle

Naturerfahrungen zu vermitteln. Unterschiedliche

Materialien, Spiele und Aktivitäten wurden so

ausgewählt, dass alle Sinne der Kinder

angesprochen werden.

© Initiative Bienen machen Schule, Erlebnis

Bienenwunder Set, Foto_Nick Leukhardt)

„Mit unserem Erlebnis Bienenwunder geben wir

Kindern die Möglichkeit, mit allen Sinnen in die

geheimnisvolle Welt der Bienen einzutauchen.

Dadurch können sie die Liebe zur Natur

entdecken. Das ist für uns ein ganz wichtiges

Anliegen“, sagt Jonas Ewert, Leiter der

Initiative Bienen machen Schule.

Die

Initiative bringt Pädagog*innen und Imker*innen

zusammen, die im Kindergarten oder

Schulunterricht, in der Bienen-AG, in

Umweltzentren, der offenen Kinder- und

Jugendarbeit oder im Imkerverein ein Bewusstsein

für die faszinierende Welt der Bienen schaffen

wollen. Ein zentrales Anliegen ist es, dass

junge Menschen die Möglichkeit erhalten, mit und

von den Bienen zu lernen. Ursula Wißborn,

Vorständin der Sparda-Stiftung, ergänzt: „Bienen

sind unverzichtbar für unsere Ökosysteme.

Mit dem Erlebnis Bienenwunder wecken wir

schon bei den Kleinsten Begeisterung für diese

faszinierenden kleinen Helfer und vermitteln

ihnen spielerisch, wie wertvoll und

schützenswert unsere Natur ist.“

© Initiative Bienen machen Schule, Foto_Daniel

Saarschmidt) Initiative Bienen machen Schule

© Initiative Bienen machen Schule, Foto_Daniel

Saarschmidt) Initiative Bienen machen Schule

Mitmachen ist ganz einfach. Alle

Förderschulen in NRW sind herzlich eingeladen,

einen Bienen-Reim zu schicken, der, sofern es

die Fähigkeiten der Schüler*innen zulassen, mit

Beteiligung der Kinder entstanden ist, sowie

eine kurze Begründung, weshalb Sie gerne an

ihrer Förderschule mit dem Erlebnis Bienenwunder

arbeiten möchten.

Alle Infos gibt es

unter:

www.mellifera.de/blog/bienen-schule-blog/wettbewerb-foerderschulen.html

Die Stiftung Kunst, Kultur und

Soziales der Sparda-Bank West Die Stiftung

Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West

engagiert sich bereits seit 2004 in

Nordrhein-Westfalen. Seit ihrer Gründung hat sie

insgesamt fast 700 gemeinnützige Projekte mit

mehr als 24 Millionen Euro gefördert. Allein im

vergangenen Jahr unterstützte sie mit 1,16

Millionen Euro 33 Projekte.

Das soziale

Engagement der Stiftung leitet sich nicht

zuletzt aus dem Anspruch ab, die Gemeinschaft

heute und in Zukunft zu stärken. Ziel ist immer,

das Gemeinwohl zu fördern und sich in den drei

Bereichen Kunst, Kultur und Soziales langfristig

für die Menschen vor Ort einzusetzen.

Im

Fokus steht dabei die Unterstützung von Kindern,

Jugendlichen sowie älteren Menschen. Motivation

ist es, die verschiedenen Projekte als Partner

mit voranzubringen. Mehr über die

Sparda-Stiftung und ihre Werte unter

www.stiftung-sparda-west.de und bei Social

Media.

IHK bietet

Zertifikatslehrgang zum Personalsachbearbeiter

Der Erfolg eines Unternehmens steht

und fällt auch mit den Aufgaben rund ums

Personal. Dazu gehören klare Stellenanzeigen,

korrekte Entgeltabrechnungen und rechtlich

einwandfreie Kündigungen.

Das nötige

Wissen dazu gibt es im IHK-Zertifikatslehrgang

zum Personalsachbearbeiter/-in. Er richtet sich

sowohl an Mitarbeiter im Personalmanagement, die

ihre Kenntnisse auffrischen möchten, als auch an

Quereinsteiger, die sich für eine qualifizierte

Position in diesem Bereich interessieren.

Der Lehrgang findet vom 12. März bis 29.

September zwei Mal pro Woche von 17:30 – 20:45

Uhr im Blended Learning-Format statt. Montags

online über MS-Teams und Mittwochs in Präsenz in

Duisburg. IHK-Ansprechpartnerin ist Sabrina

Giersemehl, 0203 2821-382,

giersemehl@niederrhein.ihk.de. Weitere

Informationen und die Möglichkeit sich

anzumelden gibt es unter

https://www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.

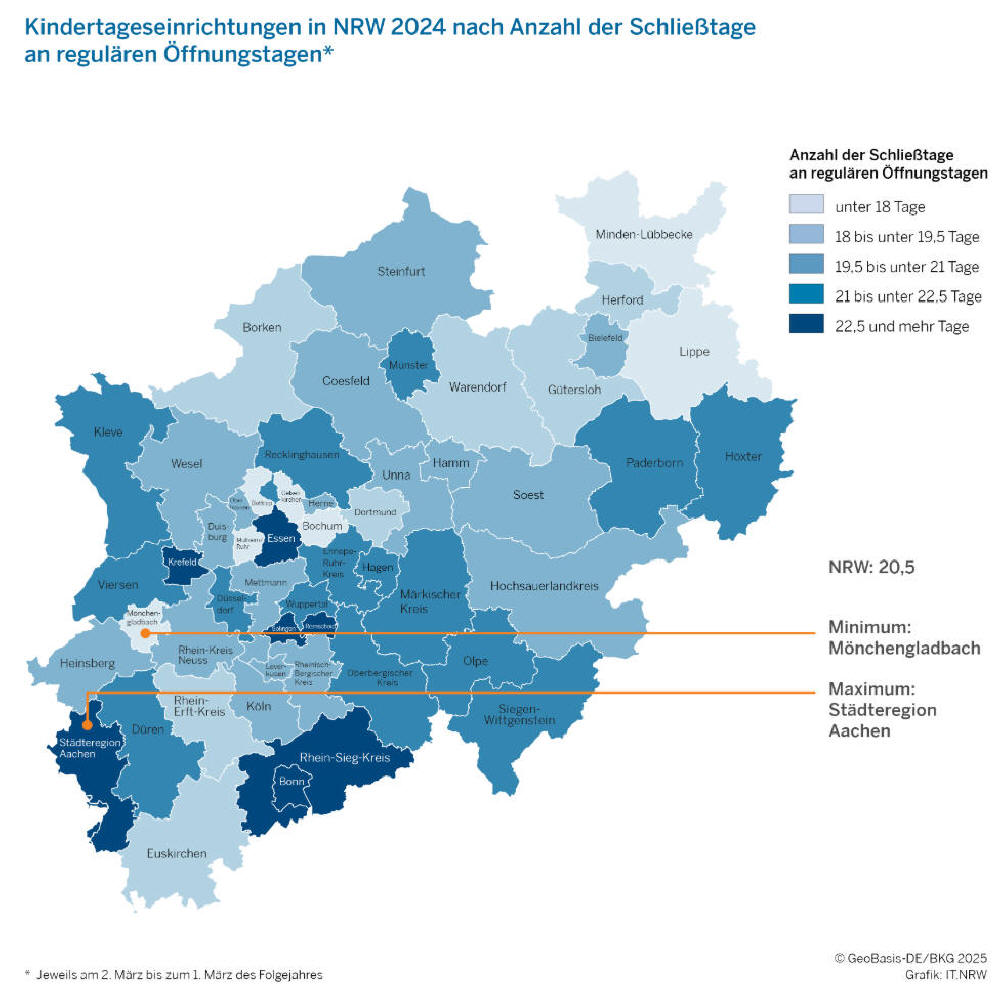

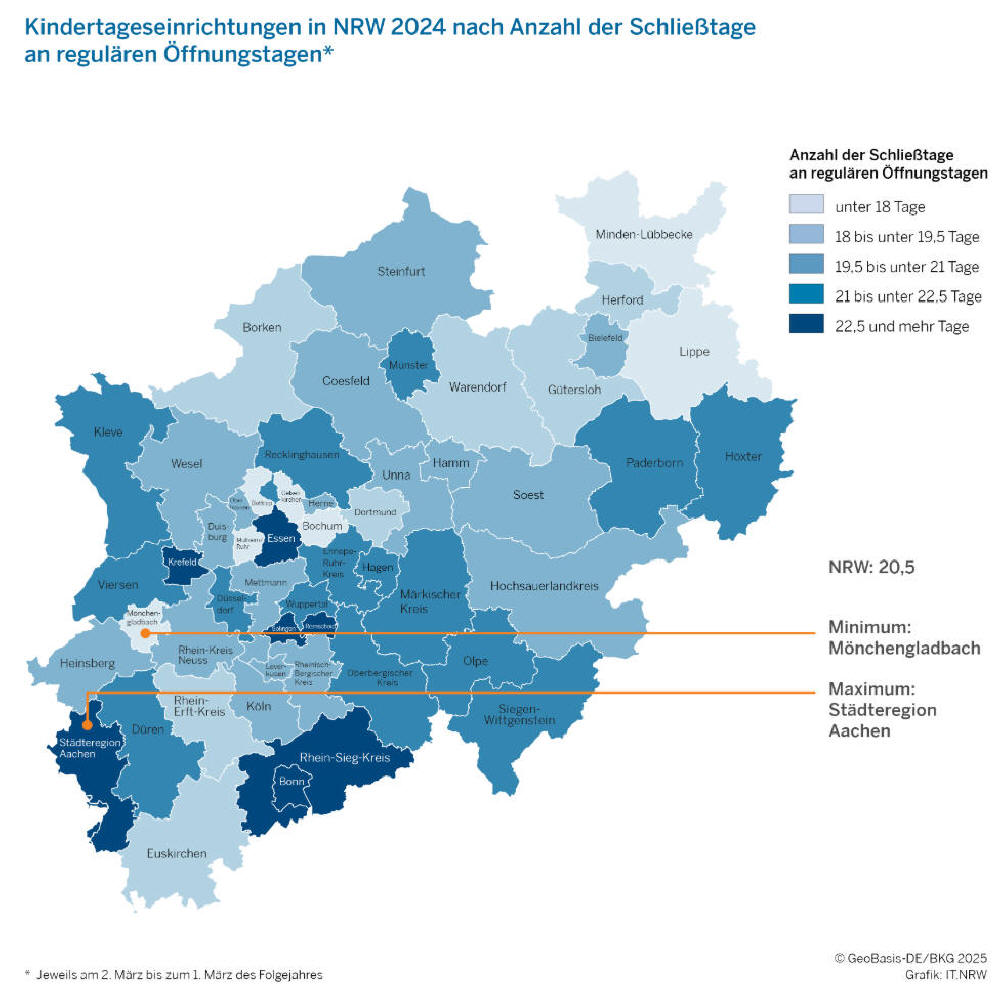

Kindertageseinrichtungen in NRW hatten

durchschnittlich 20,5 Tage im Jahr geschlossen

Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen

waren im Berichtsjahr 2023/2024 durchschnittlich

20,5 Tage geschlossen. Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, waren das genauso viele Tage

wie im Jahr zuvor. Im Berichtsjahr 2021/2022

hatte die Zahl der Schließtage noch bei

19,4 Tagen gelegen. Als Schließtage werden in

der Statistik alle Tage gezählt, an denen eine

Einrichtung z. B. wegen Ferien,

Teamfortbildungen oder Krankheiten geschlossen

war, obwohl sie eigentlich regulär geöffnet

gehabt hätte.

Stundenweise

Schließungen von Einrichtungen werden nicht

erfasst. Städteregion Aachen hatte die meisten

Kita-Schließtage Unter den kreisfreien Städten

und Kreisen gab es 2023/2024 im Durchschnitt die

meisten Schließtage in Einrichtungen der

Städteregion Aachen (23,7), der Stadt Solingen

(23,3) und der Stadt Remscheid (23,1). Die

wenigsten Schließtage wurden in Kitas der Städte

Mönchengladbach und Bochum (16,6) und im Kreis

Lippe (17,0) gezählt.

Betrachtet

wurden alle Kindertageseinrichtungen in

öffentlicher und freier Trägerschaft. Die

Kindertageseinrichtungen in öffentlicher

Trägerschaft hatten im Berichtsjahr 2023/2024

durchschnittlich 21,2 Schließtage (2023: 21,2;

2022: 19,4). Die Kindertageseinrichtungen in

freier Trägerschaft kamen auf durchschnittlich

20,3 Schließtage (2023: 20,3; 2022: 19,5).

Von 10 783 Kitas in NRW, hatten nur 48 auch

Betreuungszeiten nach 18 Uhr

Wie das

Statistische Landesamt weiter mitteilt, begannen

an regulären Öffnungstagen die Betreuungszeiten

in den meisten der 10 783 Kitas in NRW zwischen

7 Uhr und 7:30 Uhr (93,3 Prozent). 304

Einrichtungen öffneten vor 7 Uhr (2,8 Prozent)

und 417 Kitas nach 7:30 Uhr (3,9 Prozent).

Die Öffnungszeit endete in den meisten

Einrichtungen zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr

(58,1 Prozent). Während 4 466 Kitas bereits vor

16:30 Uhr schlossen (41,4 Prozent), gab es in 48

Einrichtungen (0,4 Prozent) auch

Betreuungszeiten nach 18 Uhr.

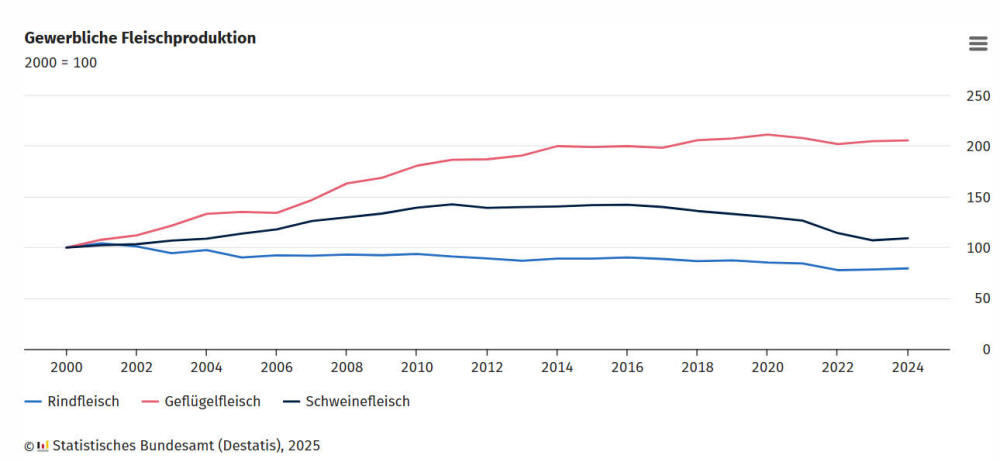

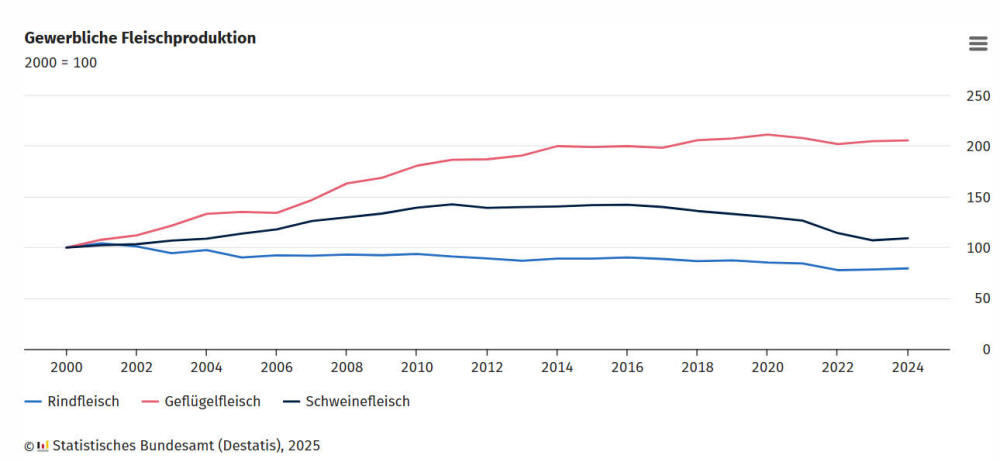

Fleischproduktion im Jahr

2024 um 1,4 % gestiegen

• Fleischproduktion steigt erstmals seit dem

Jahr 2016 wieder an, bleibt aber um knapp ein

Viertel unter dem bisherigen Höchststand

•

Schlachtunternehmen erzeugen im Jahr 2024

insgesamt 6,9 Millionen Tonnen Fleisch und damit

97 200 Tonnen mehr als im Jahr 2023

Die

Fleischproduktion in Deutschland ist im Jahr

2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 %

gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, produzierten die

gewerblichen Schlachtunternehmen 2024 nach

vorläufigen Ergebnissen 6,9 Millionen Tonnen

Fleisch. Das waren 97 200 Tonnen mehr als im

Vorjahr.

Damit stieg die inländische

Fleischproduktion nach sieben Rückgängen in

Folge erstmals seit dem Jahr 2016 (8,4 Millionen

Tonnen) wieder an. Insgesamt wurden im Jahr 2024

in den Schlachtbetrieben 48,7 Millionen

Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde

sowie 693,3 Millionen Hühner, Puten und Enten

geschlachtet.

Schweinefleisch: Schlachtmenge um 1,9 %

gestiegen

Mit 44,6 Millionen geschlachteten

Tieren im Jahr 2024 stieg die Zahl der

geschlachteten Schweine gegenüber dem Vorjahr um

1,2 % oder 531 300 Tiere. Dabei erhöhte sich die

Zahl der geschlachteten Schweine inländischer

Herkunft um 1,6 % auf 43,3 Millionen Tiere. Die

Zahl importierter Schweine, die in deutschen

Betrieben geschlachtet wurden, sank dagegen um

9,2 % auf 1,3 Millionen Tiere.

Insgesamt

produzierten die deutschen Schlachtunternehmen

im Jahr 2024 rund 4,3 Millionen Tonnen

Schweinefleisch. Das waren 1,9 % oder 80 500

Tonnen mehr als 2023, im Vergleich zum

Rekordjahr 2016 aber 1,3 Millionen Tonnen

weniger, was einem Rückgang um knapp ein Viertel

(-24,9 %) entspricht.

Rindfleisch:

Schlachtmenge um 1,2 % gestiegen

Die Zahl der

im Jahr 2024 gewerblich geschlachteten Rinder

blieb gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg um

0,1 % auf 3,0 Millionen Tiere nahezu

unverändert. Allerdings stieg die Schlachtmenge

um 1,2 % auf 1,0 Millionen Tonnen Rindfleisch,

wobei die durchschnittlichen Schlachtgewichte in

allen Rinderkategorien zunahmen.

Geflügelfleisch: Schlachtmenge um 0,3 % erhöht

Die Menge an erzeugtem Geflügelfleisch stieg im

Jahr 2024 gegenüber 2023 um 0,3 % auf 1,6

Millionen Tonnen. Grund für den Anstieg war

allein die um 1,8 % auf 1,1 Millionen Tonnen

gestiegene Erzeugung von Jungmasthühnerfleisch.

Die Produktion von Putenfleisch

(Truthahnfleisch) ging dagegen um 2,1 % auf 408

100 Tonnen zurück. Insgesamt wurden in den

Betrieben im Jahr 2024 rund 653,8 Millionen

Hühner, davon 626,7 Millionen Jungmast- und 27,1

Millionen Suppenhühner geschlachtet. Hinzu kamen

30,2 Millionen Puten sowie 9,3 Millionen Enten.

NRW-Industrie: 40 Prozent

niedrigere Produktion von

Fleisch-Fertiggerichten als 2019

Die nordrhein-westfälischen Betriebe haben

31 200 Tonnen Fertiggerichte auf Grundlage von

Fleisch wie z. B. Gulasch, Kohlrouladen oder

Geflügel-Snacks im Jahr 2023 hergestellt. Wie

das Statistische Landesamt mitteilt, sank die

Produktionsmenge von Fleisch-Fertiggerichten um

8,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Gegenüber

2019 ist die Produktionsmenge um fast 40 Prozent

gesunken (damals: 51 300 Tonnen).

Fertiggerichte auf Grundlage von Fleisch machten

mehr als ein Drittel des gesamten Absatzwertes

aus Insgesamt sind im Jahr 2023 in 38 der 9 901

produzierenden Betriebe des

nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes

Fertiggerichte im Wert von 911 Millionen Euro

hergestellt worden. Mit einem Warenwert von

319 Millionen Euro machten Fertiggerichte auf

der Grundlage von Fleisch ein Drittel des

gesamten Absatzwertes der

Fertiggerichtproduktion aus.

Im Jahr

2019 betrug dieser Anteil noch fast die Hälfte.

Neben Fertiggerichten auf Grundlage von Fleisch

kann bei der Produktion von Fertiggerichten nach

weiteren Hauptbestandteilen unterschieden

werden: Mit einem Absatzwert von 198 Millionen

Euro machten im Jahr 2023 Fertiggerichte wie

Tiefkühlpizza, Baguette und Käsefondues (Andere

Fertiggerichte) 21,7 Prozent vom gesamten

Absatzwert der Fertiggerichte aus. Es folgten

Teigwaren und Teigwarengerichte mit

153 Millionen Euro (16,8 Prozent),

Fertiggerichte auf der Grundlage von Gemüse

(13,7 Prozent) mit 125 Millionen Euro und

Fertiggerichte auf Grundlage von Fisch mit

116 Millionen Euro (12,7 Prozent).

Deutschlandweite Fertiggerichtproduktion war

2023 leicht rückläufig Deutschlandweit wurden im

vergangenen Jahr 1,6 Millionen Tonnen

(−0,7 Prozent gegenüber 2022) Fertiggerichte mit

einem nominalen Absatzwert von 5,5 Milliarden

Euro (+8,6 Prozent) produziert; 16,4 Prozent

(2022: 16,1 Prozent) des Absatzwertes entfiel

auf nordrhein-westfälische Betriebe.

•

Absatzwert

stieg in den ersten drei Quartalen 2024

In

den ersten drei Quartalen 2024 sind in NRW nach

vorläufigen Ergebnissen in 38 Betrieben

Fertiggerichte im Wert von 691,0 Millionen Euro

(+1,7 Prozent gegenüber dem entsprechenden

Vorjahreszeitraum) hergestellt worden. Gegenüber

den ersten neun Monaten 2019 stieg der

Absatzwert nominal um 6,5 Prozent. Der

Absatzwert von Fertiggerichten auf der Grundlage

von Fleisch stieg in den ersten drei Quartalen

2024 gegenüber 2023 um 5,4 Prozent (und sank

gegenüber 2019 um 15,9 Prozent) auf

251 Millionen Euro.

Freitag, 7.

Februar 2025

- Dicker-Pulli-Tag

Warnstreik am

Freitag in Moers: Bürgerservice und Kitas

betroffen

Am Freitag, 7. Februar,

gibt es den nächsten ver.di-Warnstreik, der auch

die Stadtverwaltung trifft. So bleibt der

Bürgerservice komplett geschlossen. Alle

Sprechzeiten fallen aus, bereits vereinbarte

Termine werden verschoben. Zu Einschränkungen

kommt es auch bei Kindertageseinrichtungen.

Die Kita Lockertstraße in Asberg öffnet an

diesem Freitag nicht. Auch in anderen

Kindergärten oder im Offenen Ganztag kann es zu

Ausfällen kommen. Eltern werden direkt von den

Einrichtungen darüber informiert. Ob sich der

Streik auch bei anderen Dienstleistungen der

Stadtverwaltung auswirkt, ist im Vorfeld nicht

absehbar.

Das Briefwahlbüro ist

nicht betroffen. In den Tarifverhandlungen des

öffentlichen Dienstes fordert ver.di eine

Erhöhung der Entgelte um 8 Prozent, mindestens

aber 350 Euro. In der erste Runde haben dies die

Arbeitgeber abgelehnt, aber kein anderes Angebot

gemacht.

Mit warmen

Pullovern Gutes für die Umwelt tun – Stadt Wesel

und Weseler Schulen beteiligen sich am

Dicker-Pulli-Tag

Wer in der kalten

Jahreszeit vor die Tür geht, zieht in der Regel

eine dicke Jacke an. Zuhause wird mit den

sinkenden Temperaturen draußen meistens der

Heizregler höher gedreht. Seit 2020 findet am

ersten oder zweiten Freitag im Februar der

Dicker-Pulli-Tag statt, in diesem Jahr am 7.

Februar. Auch die Stadt Wesel sowie zahlreiche

Weseler Schulen beteiligen sich an dem

Aktionstag.

Der VV präsentiert sich in dicken Pullovern.

Ziel der

Kampagne ist, zu verdeutlichen, dass mit einem

warmen Pullover weniger geheizt werden muss.

„Die Stadt Wesel und die Weseler Schulen leisten

nicht nur einen Beitrag zum Energiesparen,

sondern setzen vor allem ein wichtiges

symbolisches Zeichen für den Klimaschutz“,

erläutert Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Im Schnitt können sechs Prozent Energie

mit dem Absenken der Raumtemperatur um einen

Grad Celsius gespart werden. Das schont nicht

nur den Geldbeutel, sondern ist zugleich eine

einfache Möglichkeit, das Klima zu schützen.

Wesels zuständiger Beigeordneter für städtische

Gebäude, Dr. Markus Postulka, lobt die Weseler

Schulen: „Es ist wichtig, vor allem bei jungen

Menschen ein Bewusstsein dafür zu entwickeln,

dass mit einfachen Maßnahmen ein praktischer

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet

werden kann.“

In Wesel nehmen die

Gemeinschaftsgrundschulen Innenstadt,

Blumenkamp, am Buttendick, am Quadenweg sowie

Konrad-Duden teil. Zudem beteiligen sich die

beiden Weseler Gymnasien

(Andreas-Vesalius-Gymnasium,

Konrad-Duden-Gymnasium) sowie die Gesamtschule

Am Lauerhaas an der Aktion.

Ins Leben

gerufen wurde der Aktionstag in Deutschland von

der Bonnerin Corinna Nitsche Haine. Zunächst

beschränkte sich die Aktion auf den lokalen Raum

in und unmittelbar um Bonn. Erst in den

darauffolgenden Jahren entwickelte sich daraus

ein bundesweiter Aktionstag. Vorbilder für den

Dicker-Pulli-Tag waren laut Initiatorin der

niederländisch-belgische Warmetuiendag sowie der

kanadische National Sweater Day.

Bundestagswahl 2025: Briefwahl sollte

jetzt beantragt werden

Die

Teilnahme an der Bundestagswahl am 23. Februar

2025 ist auch per Briefwahl möglich, wenn man am

Wahltag nicht ins Wahllokal gehen kann oder

möchte. Wie die Bundeswahlleiterin weiter

mitteilt, sollte der Antrag auf Briefwahl so

schnell wie möglich gestellt werden, damit die

dafür erforderlichen Unterlagen rechtzeitig

eintreffen.

Durch die vom Grundgesetz

vorgegebene Frist für eine vorgezogene Neuwahl

sollten die Briefwahlunterlagen in der Regel von

den Wahlämtern den jeweiligen Postdienstleistern

bis zum 10. Februar 2025 übergeben sein und die

Wahlberechtigten innerhalb weniger Tage

erreichen.

Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt aus

Düsseldorf an: Römerstraße in Meerbeck während

Bodensondierungen zwei Wochen gesperrt

Es

ist eine der aktuell größten Kanal- und

Straßenbaustellen in Moers. Im Rahmen des mit

der Stadt abgestimmten Erneuerungskonzeptes

saniert die ENNI Stadt & Service Niederrhein

(Enni) in der Römerstraße und einigen ihrer

angrenzenden Nebenstraßen noch bis 2026 weite

Teile der Infrastruktur.

In dem seit

dem vergangenen Frühjahr laufenden Projekt hat

die Blücherstraße bereits einen neuen

Mischwasserkanal und eine neue Fahrbahn

erhalten. Begünstigt durch die milde Witterung

wandert die Baustelle mittlerweile schrittweise

entlang der Römerstraße, die bis zum

Germensdonks Kamp ebenfalls einen neuen

Mischwasserkanal erhalten wird. Läuft weiter

alles nach Plan will der Bauüberwacher der Enni,

Brian Jäger, noch 2025 auch die Nebenstraßen,

wie den Hirtenweg, den Germendonks Kamp und die

Galgenbergsheide angehen.

Kann der

Verkehr aktuell überall in beide Fahrtrichtungen

fließen, wird es für Autofahrer in der

Römerstraße in Kürze aber noch einmal zu

Einschränkungen kommen. Denn nach einem

Verdachtsfall wird der

Kampfmittelbeseitigungsdienst der

Bezirksregierung Düsseldorf im Kreuzungsbereich

zur Galgenbergsheide umfangreiche

Bodensondierungen vornehmen.

„Die

Römerstraße wird dabei ab dem 13. Februar

zunächst für rund zwei Wochen in beide

Fahrtrichtungen zur Sackgasse“, sagt Jäger. „Wie

schon in einer vorherigen Bauphase werden wir

den Verkehr dann in Richtung Moerser Norden

wieder über die Kirschenallee sowie die Mosel-,

Jahn- und Bismarckstraße umleiten. Stadteinwärts

müssen Autofahrer das Nadelöhr dann noch einmal

über die Bismarck- und Donaustraße sowie die

Kirschenallee umfahren.“

In der

Römerstraße wird der

Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt an der

Einmündung zur Galgenbergsheide den Boden mit

mehreren hierzu notwendigen Probebohrungen auf

vorhandene Leitungen und möglicherweise noch

vorhandene alte Kampfmittel erkunden.

„Verdachtsfälle kommen in unserer Region bei

derart großen Kanalbaustellen häufiger vor und

das jetzige Vorgehen ist üblich“, so Jäger

„Sollte sich der Verdacht nicht

erhärten, kann der Verkehr danach sofort wieder

problemlos rollen.“ Bereits im Vorjahr hatte in

der Galgenbergsheide bereits eine solche erste

Sondierung stattgefunden. Im Anschluss an die

Arbeiten in der Römerstraße werden die Experten

der Kampfmittelbeseitigungsdienstes hier noch

weitere Erkundungen durchführen und dazu die

Galgenbergsheide in Höhe der Hausnummer 8 für

den Durchgangsverkehr sperren. Anlieger können

ihre Grundstücke aber durchweg erreichen. Wer

Fragen hat, kann sich unter der Rufnummer

104-600 über die Baumaßnahme informieren.

Moers: Römerstraße in Schwafheim für schwere Lkw

verboten

Aufgrund eines defekten

Durchlasses für einen Wassergraben auf der

Römerstraße in Schwafheim darf diese kleine

Brücke nicht mehr mit schweren Lkw befahren

werden.

Die entsprechende ‚7,5 t‘ –

Beschilderung wird in den umliegenden Straßen

demnächst aufgestellt. Deshalb kann das

Lebensmittelgeschäft lediglich von der Moerser

und das Gartencenter von der Düsseldorfer Straße

mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen angefahren

werden.

COA-Woche 2025:

Informationsstand zu Kindern aus suchtbelasteten

Familien in Moers

Am Dienstag, 18.

Februar 2025, lädt die Kreisverwaltung Wesel

alle Interessierten ein, sich im Rahmen der

„COA-Woche“ (Children of Alcoholics) über die

besondere Situation von Kindern aus

suchtbelasteten Familien zu informieren. Von 9

bis 13 Uhr steht ein Informationsstand am

Übergang zwischen dem Parkplatz an der

Mühlenstraße und der Moerser Innenstadt bereit.

Hier haben die Bürgerinnen und Bürger die

Möglichkeit, mit Fachkräften ins Gespräch zu

kommen.

Vertreterinnen der Fachstelle

Psychiatriekoordination des Kreises Wesel, des

Jugendamtes Moers sowie der

Drogenberatungsstelle der Grafschafter Diakonie

informieren vor Ort über die spezifischen

Herausforderungen, mit denen Kinder aus

suchtbelasteten Familien konfrontiert sind. Im

Fokus der Veranstaltung stehen die Auswirkungen

von Sucht auf die Entwicklung von Kindern sowie

die Bedeutung von Prävention und Intervention.

„Es ist uns ein Anliegen, die Öffentlichkeit

über die Herausforderungen, mit denen Kinder aus

suchtbelasteten Familien konfrontiert sind,

aufzuklären und ihnen die Unterstützung zu

bieten, die sie benötigen“, erklärt (Ina

Küpperbusch, Fachstelle

Psychiatriekoordination).

Im Rahmen der

COA-Woche setzen sich bundesweit verschiedene

Akteure dafür ein, das Leben von Kindern und

Jugendlichen, die in Familien mit Suchtproblemen

aufwachsen, zu verbessern. Ziel ist es,

Hilfsangebote bekannt zu machen und den

Betroffenen Wege zur Unterstützung aufzuzeigen.

Alle Interessierten sind herzlich

eingeladen, den Informationsstand zu besuchen

und mehr über Unterstützungsangebote sowie

Beratungsstellen zu erfahren.

Weitere

Infos gibt Ina Küpperbusch (Kreis Wesel,

Fachdienst Gesundheitswesen, Fachstelle

Psychiatriekoordination, Netzwerkkoordinatorin

Netzwerk Kinder psychisch und-/ oder

suchterkrankter Eltern) unter 02841-202513 oder

per Mail:

Ina.kuepperbusch@kreis-wesel.de

Dinslaken: KITA Weyerskamp wird 30

Jahre - Feierlichkeiten mit Tag der offenen Tür

30 Jahre Kita Weyerskamp Unter dem Motto

„30 Jahre kunterbunter Weyerskamp“ erwarten die

Besucher tolle Aktionen in den Ateliers. Mit

selbstgestalteten Geburtstagskronen und

Glitzertattoos lässt sich vor Ort ein

Geburtstags-Outfit gestalten.

Bei Bewegung, Spaß und Kreativ-Angeboten finden

alle kleinen Besucher die passende Unterhaltung.

Bleibende Erinnerungen zum Mitnehmen bietet die

Foto-Box. Selbstverständlich ist auch für das

leibliche Wohl gesorgt. Kommt vorbei, die Kita

freut sich auf alle großen und kleinen

Besucher*innen! Wann? Samstag, 08.02.2025,

11-15 Uhr Wo? Weyerskamp 16, 46539 Dinslaken.

Sozialausschuss tagt am 19. Februar

Am Mittwoch, 19. Februar 2025, tagt der

Sozialausschuss der Stadt Dinslaken. Die Sitzung

beginnt um 17 Uhr im Stadthaus im großen

Sitzungssaal in der 6. Etage. Tagesordnungen und

Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen

finden Interessierte grundsätzlich im

Ratsinformationssystem auf www.dinslaken.de.

Am 11. Februar: Das Flick-Café in Neu_Meerbeck

geht in die nächste Runde Kurz bevor der

Frühling kommt, steht bei vielen das Ausmisten

und Sortieren der Kleidung an. Anstatt

anschließend neue Kleidungsstücke zu kaufen,

empfiehlt das ‚Flick-Café‘ im Stadtteilbüro

Neu-Meerbeck nachhaltige Alternativen und lädt

am Dienstag, 11. Februar, von 14.30 bis 16.30

Uhr zum gemeinsamen Reparieren, Flicken und

Upcyclen ein.

Unter fachkundiger

Leitung können Besucherinnen und Besucher an der

Bismarckstraße 43b beschädigte Kleidungsstücke

retten, aufwerten und ihnen einen neuen Charme

verleihen. Eine Expertin bringt eine Nähmaschine

sowie Materialien für kleinere Reparaturen mit

und gibt wertvolle Tipps, wie aus alten

Lieblingsteilen wieder tragbare Unikate werden.

In geselliger Runde bei Getränken und

Keksen, die das Stadtteilbüro Neu_Meerbeck

stellt, ist auch Zeit für anregende Gespräche

über nachhaltige Mode und kreative

Gestaltungsideen. Das Flick-Café ist eine gute

Gelegenheit, Kleidung länger im Kreislauf zu

halten und der Schnelllebigkeit der

Modeindustrie etwas entgegenzusetzen. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tierphysiotherapie hilft ab April

Vierbeinern im Herzen von Moers

Florian Szepan, Frank Putzmann (beide

Wirtschaftsförderung Moers), Janick Eschler,

Christiane Gesthuysen und Michael Kersting

(Geschäftsführer Moers Marketing GmbH) (v.l.)

freuen sich über die Ansiedlung der

Tierphysiotherapie Eschler in der Burgstraße 16.

Gruppenfoto vor der Eschler Tierphysio. (Foto:

Eschler)

Ab April helfen ausgebildete

Tierphysiotherapeutinnen und –therapeuten

Hunden, wieder auf die Pfoten zu kommen. Seit

über 30 Jahren steht der Name Eschler für

Physiotherapie und Rehabilitation in Moers und

Umgebung. Ab April betreibt Eschler auch eine

Praxis für Tierphysiotherapie Burgstraße 16. D

ie Vermietung des Ladenlokals erfolgt durch

Unterstützung des Landesprogramms ‚ZIO‘

(Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren).

Das Programm wird von der Wirtschaftsförderung

der Stadt Moers koordiniert und ermöglicht die

Anmietung von Ladenlokalen zu günstigen

Konditionen.

Geschäftsideen lohnen sich

Ziel ist es, durch die Fördermittel

Eigentümerinnen und Eigentümer leerstehender

Ladenlokale in der Innenstadt mit potenziellen

Mieterinnen und Mietern zusammenzubringen. Der

Fördergeber legt hier keinen engen Rahmen fest,

sondern öffnet das Spektrum möglicher Nutzungen

für eine größere Vielfalt. „Das Programm sorgt

für den nötigen Rückenwind, um auch neuen,

marktfähigen Formaten den Start zu erleichtert.

Wichtig ist das Signal: Es lohnt sich,

Geschäftsideen in Moers umzusetzen“, erläutert

Wirtschaftsförderer Frank Putzmann.

Therapie mit Unterwasserlaufband

Künftig

helfen extra ausgebildete

Tierphysiotherapeutinnen und –therapeuten Hunden

nach operativen Eingriffen, altersbedingten

Beeinträchtigungen oder angeborenen

orthopädischen Problemen wieder mit Freude auf

vier Pfoten durchs Leben zu gehen. „Unser Ziel

ist es, durch gezielte Physiotherapie die

Gesundheit, Mobilität und das Wohlbefinden der

Hunde zu verbessern.

Moderne

Therapieansätze und Bewegungstherapie mittels

eines Unterwasserlaufbandes werden in Moers und

Umgebung hilfebedürftigen Hunden ab dem April

2025 helfen, beschwerdefreier durchs Leben zu

gehen“, erklärt Janick Eschler.

Ehrenamtliches Engagement in der Kultur stärken

Fünf Freiwilligenagenturen aus dem Ruhrgebiet

sind jetzt Teil des Programms

"Freiwilligenagenturen:Kultur:Vernetzt" des

NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft.

Die Initiative verfolgt das Ziel, ehrenamtliches

Engagement in der freien Kulturszene zu stärken.

Die Freiwilligenagenturen in

Bottrop, Essen, Herten, Kamp-Lintfort und

Mülheim an der Ruhr entwickeln bis August 2026

gemeinsam mit Kulturfördervereinen sowie mit

Künstlerinnen und Künstlern, Theatern,

Bibliotheken und vielen weiteren Kulturorten

neue Formate, um Freiwillige für ein Engagement

in der Kultur zu gewinnen.

Das

NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft

stellt dafür bis 2026 insgesamt 425.000 Euro zur

Verfügung. idr

Informationen:

https://www.mkw.nrw/themen/kultur/kulturpolitik/zukunftsinitiative-buergerschaftliches-engagement-fuer-die-kultur

Moers: Vom urbanen Stadtkind über

asiatische Würze zu Ghettos Faust

Nur noch

Restkarten für den Enni Comedy Salon im Februar

Traumstart für den Enni Comedy Salon:

Die erste Ausgabe der beliebten

Veranstaltungsreihe am 12. Februar ist bereits

so gut wie ausverkauft. Und auch beim zweiten

Termin am 23. April ist die Halle des Moerser

Bollwerk 107 bereits zur Hälfte gefüllt.

Comedy-Fans sollten daher langfristig planen und

neben den beiden Terminen im ersten Halbjahr

auch bereits die Veranstaltungen am 1. Oktober

und am 3. Dezember in den Blick nehmen.

Eins ist bei jedem Enni Comedy Salon

gewiss: Es lohnt sich! Denn Veranstalter Volker

von Liliencron wartet jedes Mal mit einem

herausragenden Line-up der deutschen

Comedy-Größen auf. Die genaue Besetzung wird

jeweils kurzfristig vor dem Termin

bekanntgegeben.

Beim Enni Comedy

Salon am 12. Februar stehen das vom Dorf

stammende, urbane Stadtkind Christin Jugsch, der

Waschechte Kölner Ill- Young Kim, der gerne mal

mit dem nordkoreanischen Diktator verwechselt

wird, sowie Özgür Cebe alias Ghettos Faust auf

der Bühne. Einen Wechsel gab es zudem bei der

Moderation: Heino Trusheim hat das Amt

bedauerlicherweise, aber auf eigenen Wunsch nach

drei Jahren niedergelegt.

In seine Fußstapfen tritt mit Don Clarke ein

weiterer Comedy-Salon-Veteran, der mit seinem

britischen Humor und seiner unverwechselbaren

Bühnenpräsenz jedem Abend sicher seinen eigenen

Stempel aufdrücken wird.

Karten für

den Enni Comedy Salon gibt es im Internet auf

www.comedysalon.de sowie bei allen bekannten

Vorverkaufsstellen.

Briefmarken

Beauty Contest

- Deutsche Post sucht

Deutschlands schönste Briefmarke 2024

- 56

Briefmarken stehen zur Auswahl – von Rocklegende

Freddie Mercury über die UEFA

Fußball-Europameisterschaft bis hin zur

Weihnachtsbäckerei

- Öffentliche

Online-Befragung startet am 6. Februar und läuft

bis 6. März 2025

Die Deutsche Post will es wieder wissen: Welche

Briefmarke war die schönste im vergangenen Jahr?

Dazu ruft sie alle Fans der Schreibkultur,

Briefmarken-Freunde und sonstige Interessierte

auf, an der öffentlichen Online-Abstimmung des

Unternehmens teilzunehmen.

Diese

startet am 6. Februar unter dem Link

www.deutschepost.de/briefmarkenwahl und läuft

bis 6. März 2025. „Wir freuen uns, wenn wieder

viele Menschen bei unserer Abstimmung mitmachen.

So erhalten wir ein noch besseres Gefühl dafür,

welche Motive bei unseren Kundinnen und Kunden

beliebt sind und womit wir ihnen eine Freude

machen können. Denn wer eine schöne, für sich

passende Briefmarke findet, schmückt damit auch

gerne seinen Brief und verstärkt so seine

Botschaft. Ohnehin hebt sich der Brief von allen

anderen Kommunikationsformaten ab, wenn der

Anlass ein besonderer ist“, sagt Benjamin Rasch,

Leiter Marketing und Produktmanagement der

Deutschen Post.

Auch 2024 war wieder für

jeden Geschmack etwas dabei: Sportfans konnten

sich an den Briefmarken zur UEFA

Fußball-Europameisterschaft und zu den

Olympischen Spielen in Paris freuen. Für

Musikfreunde gab es die Marke zur Rocklegende

Freddie Mercury. In der Serie „Helden der

Kindheit“ erschienen Das Sams und Michel aus

Lönneberga.

Wer es mehr mit Dichtern und

Denkern hat, der konnte beispielsweise zwischen

Erich Kästner und Immanuel Kant wählen.

Tierfreunde kamen mit einer süßen Hunde-Marke

auf ihre Kosten. Und nicht zu vergessen

Deutschlands erste klingende Briefmarke „Die

Weihnachtsbäckerei“, die unter tatkräftiger

Mitwirkung von Liedermacher Rolf Zuckowski und

der Firma Ravensburger entstand.

Bereits

in den vergangenen vier Jahren hat die Deutsche

Post eine solche Umfrage durchgeführt. Zur

schönsten Briefmarke 2023 war das Motiv „100

Jahre Disney“ gewählt worden. 2022 war das

„Polarlicht“ das Siegermotiv. 2021 landete die

„Sendung mit der Maus“-Marke ganz oben auf dem

Siegertreppchen, 2020 „Die Biene Maja“.

In der anonymen Online-Befragung werden

zusätzliche Fragen zu Briefmarken und deren

Nutzung gestellt. Dabei können die Teilnehmer

auch eigene Themen und Motive vorschlagen. Wer

möchte, nimmt an einem Gewinnspiel mit Preisen

rund um Post und Briefmarken teil.

Jedes

Jahr erscheinen mehr als 50 neue Briefmarken.

Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Themen für

ein Briefmarkenmotiv vorschlagen. Diese werden

im sogenannten „Programmbeirat“ besprochen und

festgelegt, anschließend entscheidet der

„Kunstbeirat“ über die jeweiligen Motive. Beide

Gremien sind mit Politikern, Vertretern des

Bundesfinanzministeriums und der Deutschen Post

sowie Philatelisten besetzt, der Kunstbeirat

zusätzlich mit Grafikprofessoren.

Die

Hälfte der Motive gestaltet die Deutsche Post

mit eigenen Grafikern selbst. Offizieller

Herausgeber der Postwertzeichen mit dem Aufdruck

„Deutschland“ ist das Bundesministerium der

Finanzen. Erhältlich sind die Briefmarken in

Postfilialen und online im Shop der Deutschen

Post. Weitere Einzelheiten zu Briefmarken unter

deutschepost.de/briefmarke.

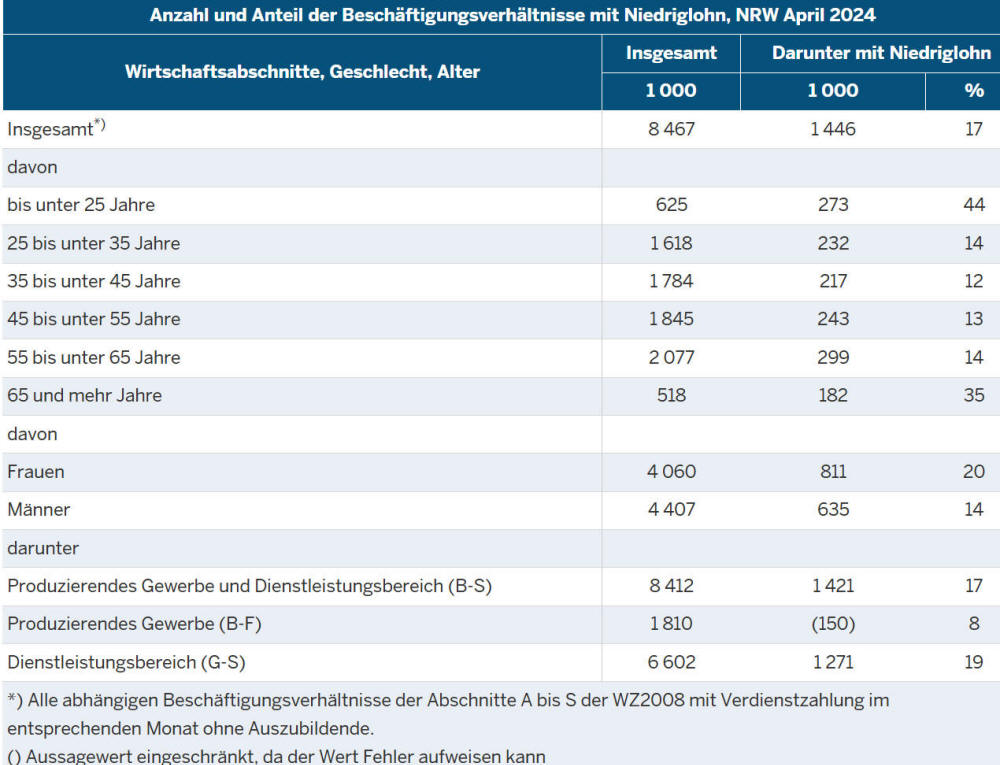

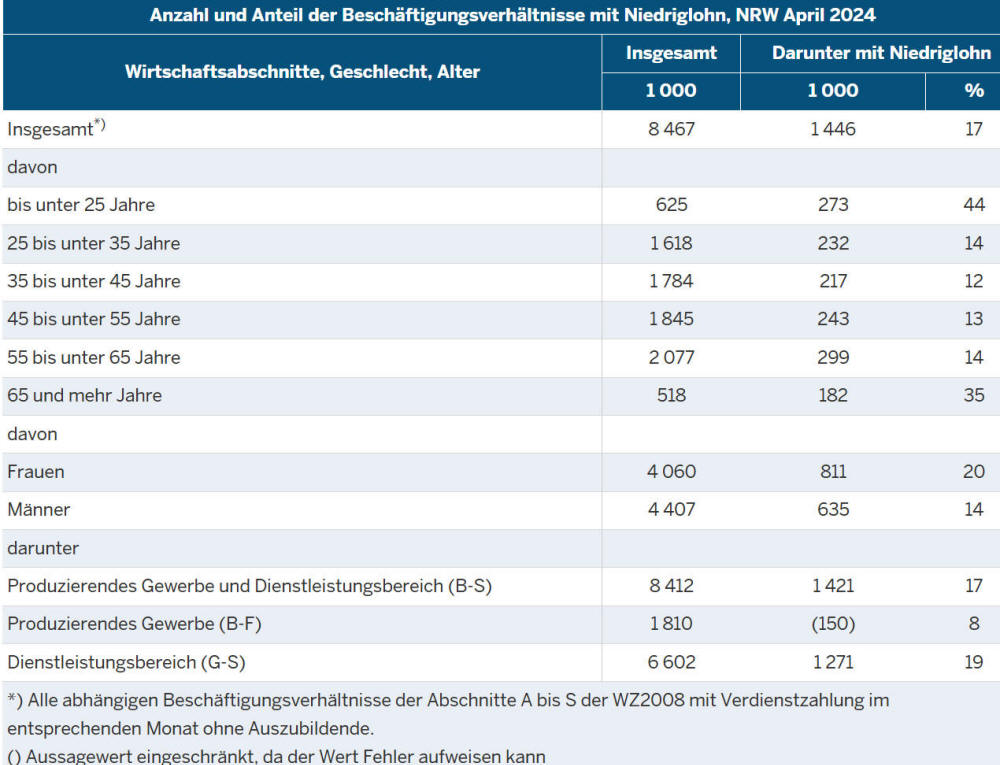

NRW: 17 Prozent aller Jobs befinden

sich im Niedriglohnbereich

Wie

schon im April 2023 sind auch im April 2024 rund

1,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse d. h.

17 Prozent aller rund 8,5 Millionen Jobs in

Nordrhein-Westfalen unterhalb der

bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von

13,79 Euro brutto je Stunde entlohnt worden.

Damit liegt der Anteil der „Niedriglöhner” in

NRW leicht über dem Wert von 16 Prozent für das

Bundesgebiet.

Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, befand sich im April 2014

und somit vor Einführung des gesetzlichen

Mindestlohns zum 01. Januar 2015 noch jeder

fünfte Job (20 Prozent) in NRW im

Niedriglohnbereich. Die Zahl der Niedriglohnjobs

sank seit April 2014 von rund 1,6 Millionen auf

1,4 Millionen, während die Gesamtzahl der

Beschäftigungsverhältnisse in NRW im gleichen

Zeitraum von rund 7,7 Millionen auf

8,5 Millionen anstieg.

•

Jüngere und

ältere Beschäftigte sind besonders häufig in

Niedriglohnjobs tätig

Während rund 12 bis

14 Prozent der Beschäftigten im Alter von 25 bis

65 Jahren für einen Niedriglohn tätig waren,

traf dies auf 44 Prozent der unter 25-Jährigen

und auf 35 Prozent der über 65-Jährigen zu.

•

Jede fünfte

Frau und jeder siebte Mann ist im

Niedriglohnsektor beschäftigt

Frauen waren

in der Gruppe der Beschäftigten im

Niedriglohnsektor mit rund 811 000 Jobs im

Vergleich zu den Männern (635 000 Jobs) stärker

vertreten. Gemessen an allen beschäftigten

Frauen wurde jede fünfte Frau (20 Prozent)

unterhalb der Niedriglohnschwelle entlohnt.

In der Gruppe der Männer trifft dies auf

jeden siebten Mann (14 Prozent) zu. Fast 90

Prozent der Niedriglohnjobs befinden sich im

Dienstleistungsbereich Mit rund 1,3 Millionen

Beschäftigungsverhältnissen befanden sich fast

90 Prozent der Niedriglohnjobs im

Dienstleistungsbereich. Während im

Dienstleistungsbereich fast jeder fünfte

Beschäftigte (19 Prozent) für einen Niedriglohn

arbeitet, trifft dies im Produzierenden Gewerbe

nur auf jeden zwölften Beschäftigten (8 Prozent)

zu.

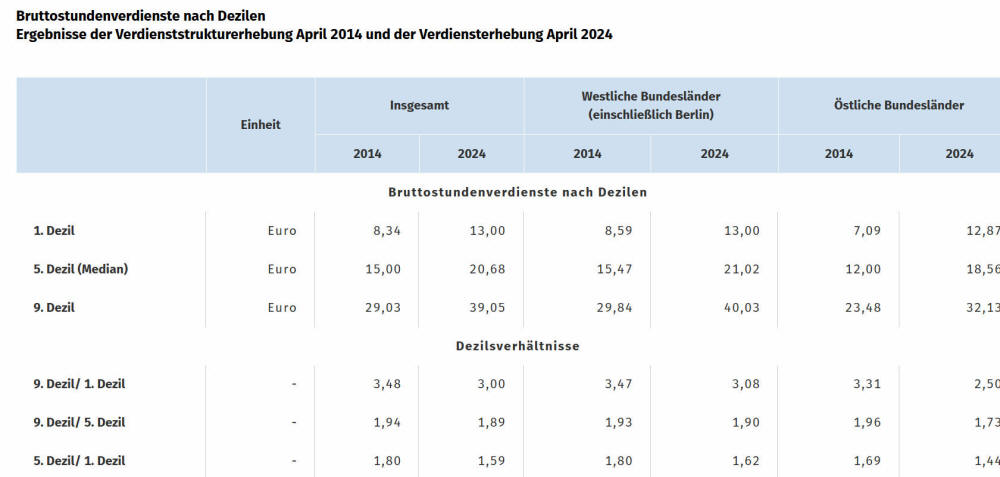

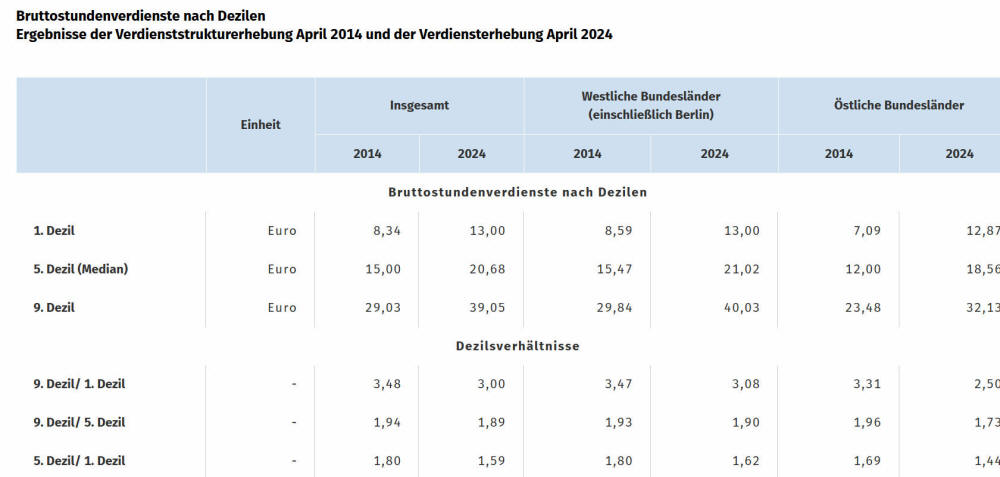

1,3 Millionen weniger

Niedriglohnjobs von 2014 bis 2024

•

Niedriglohnquote im Osten in zehn Jahren von 35

% auf 18 % fast halbiert

• Im Westen sank

die Niedriglohnquote lediglich von 19 % auf 16 %

• Auch Verdienstabstand zwischen Gering- und

Besserverdienenden in Deutschland zwischen April

2014 und April 2024 gesunken

•

In den zehn Jahren von April 2014 bis April 2024

ist die Zahl der Niedriglohnjobs in Deutschland

um 1,3 Millionen gesunken. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im April

2024 rund 6,3 Millionen

Beschäftigungsverhältnisse und damit knapp jeder

sechste Job (16 %) mit einem

Bruttostundenverdienst unterhalb der

Niedriglohnschwelle von 13,79 Euro entlohnt.

•

Im April 2014 und somit vor der Einführung des

gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015

befand sich noch mehr als jeder fünfte Job (21 %

oder rund 7,6 Millionen) im Niedriglohnsektor.

Die Niedriglohnschwelle lag damals bei 10,00

Euro brutto je Stunde. Zum Niedriglohnsektor

zählen alle Beschäftigungsverhältnisse (ohne

Auszubildende), die mit weniger als zwei Drittel

des mittleren Bruttostundenverdienstes entlohnt

werden.

•

Bundesweit stärkster Rückgang der

Niedriglohnquote zwischen April 2022 und April

2023

Zwischen April 2022 und April 2023

sank der Anteil der Jobs unterhalb der

Niedriglohnschwelle an allen

Beschäftigungsverhältnissen um 3 Prozentpunkte

von 19 % auf 16 %. Das war der stärkste Rückgang

der Niedriglohnquote innerhalb der vergangenen

zehn Jahre. In diesem Zeitraum von April 2022

und April 2023 war der gesetzliche Mindestlohn

von 9,82 Euro auf 12,00 Euro gestiegen.

•

Niedriglohnsektor schrumpft im Osten deutlich

stärker als im Westen

Der Anteil der

niedrigentlohnten Jobs an allen

Beschäftigungsverhältnissen halbierte sich in

den östlichen Bundesländern im

Zehnjahresvergleich nahezu: Der Anteil sank um

17 Prozentpunkte von 35 % auf 18 %. In den

westlichen Ländern sank der Anteil dagegen nur

um 3 Prozentpunkte von 19 % auf 16 %.

•

Abstand zwischen Gering- und Besserverdienenden

im Zehnjahresvergleich verringert

Nicht nur

der Anteil der Niedriglohnjobs hat sich in den

zehn Jahren von 2014 bis 2024 verringert,

sondern auch der Verdienstabstand zwischen

Gering- und Besserverdienenden: So erhielten

Besserverdienende (obere 10 % der Lohnskala) im

April 2024 das 3,00-Fache des

Bruttostundenverdienstes von Geringverdienenden

(untere 10 % der Lohnskala), im April 2014 war

es noch das 3,48-Fache. Dabei zählte eine Person

im April 2024 bis zu einem

Bruttostundenverdienst von 13,00 Euro zu den

Geringverdienenden und ab 39,05 Euro brutto pro

Stunde zu den Besserverdienenden.

•

Lohngefälle im Westen nach wie vor stärker als

im Osten

Nach wie vor war das Lohngefälle

im April 2024 im Westen deutlich größer als im

Osten: So erhielten Besserverdienende in den

westlichen Bundesländern den 3,08-fachen

Bruttostundenverdienst von Geringverdienenden,

während Besserverdienende in den östlichen

Bundesländern den 2,50-fachen Verdienst von

Geringverdienenden erzielten. Im April 2014

hatte der Verdienstabstand im Westen bei 3,47

und im Osten bei 3,31 gelegen.

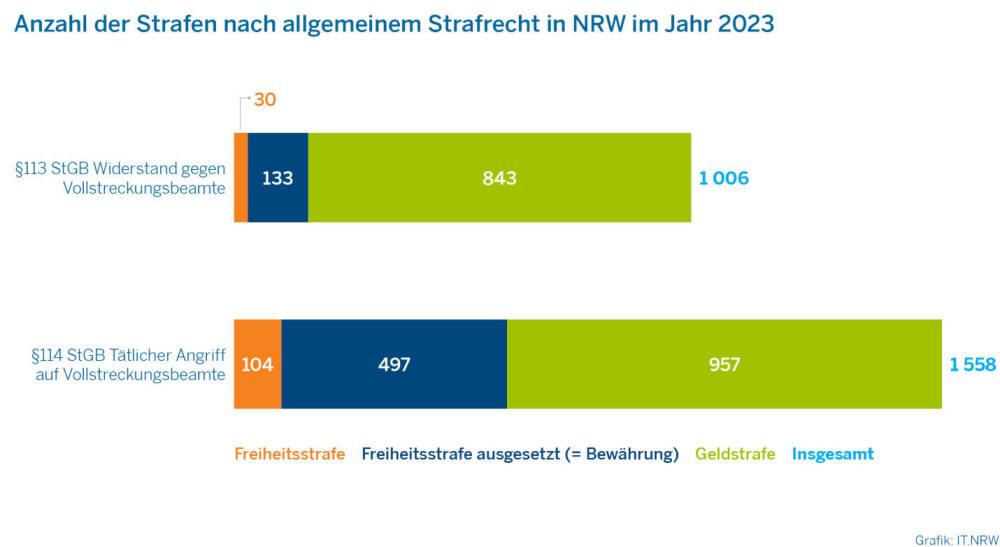

NRW: Knapp sechs

Prozent mehr Personen wurden 2023 wegen

Widerstands gegen oder Angriffen auf

Vollstreckungsbeamte verurteilt

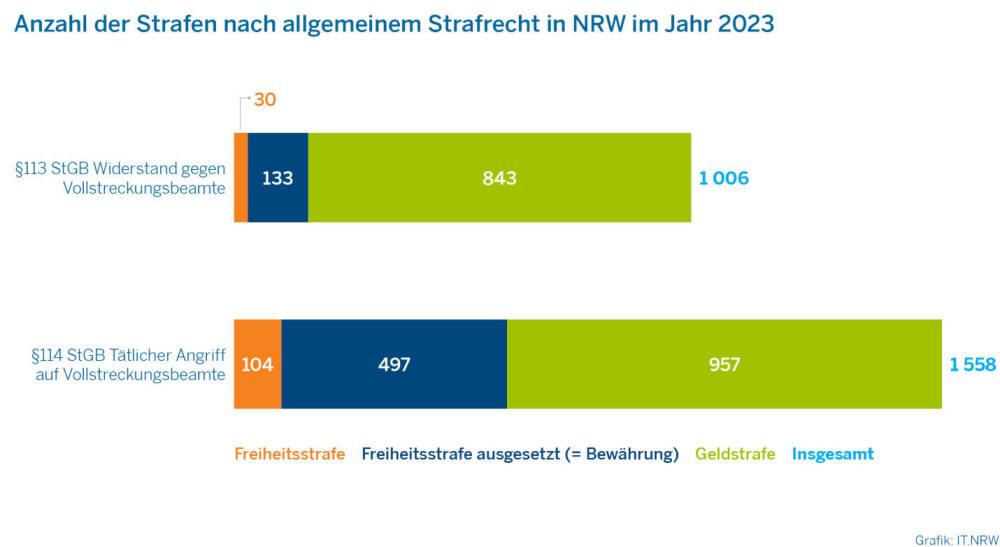

Die

Gerichte in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr

2023 insgesamt 2 832 Personen wegen Widerstandes

oder tätlichen Angriffen auf

Vollstreckungsbeamte verurteilt. Wie Information

und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, waren das

5,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2022:

2 680).

Zu den

Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten zählen in

erster Linie Polizeibedienstete sowie

Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher.

Rund 61 Prozent der Verurteilungen gehen auf

einen tätlichen Angriff zurück In 39,2 Prozent

aller Fälle verurteilten die Gerichte Personen

wegen des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB).

In diesen Fällen hatten die Verurteilten Beamten

Gewalt angedroht oder Gewalt gegen Beamtinnen

und Beamte ausgeübt, als diese eine Maßnahme

vollstrecken wollten (z. B. eine Verhaftung).

60,8 Prozent der Verurteilungen erfolgten wegen

eines tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB).

Hierbei hatten die verurteilten Personen

Beamtinnen und Beamte im Dienst körperlich

angegriffen oder versucht, sie zu attackieren.

Die Tat stand nicht in einem Zusammenhang mit

einer konkreten Vollstreckungsmaßnahme. Unter

den Verurteilten waren 268 Personen in NRW, die

nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden und in

den meisten Fällen sog. Zuchtmittel

(Verwarnungen, Auflagen oder Jugendarrest) als

Strafe erhielten.

Die übrigen 2 564

Personen wurden nach allgemeinem Strafrecht

verurteilt. Die häufigste Strafe im allgemeinen

Strafrecht war die Geldstrafe (83,8 Prozent der

Verurteilungen nach § 113 StGB und 61,4 Prozent

nach § 114 StGB). Gegen rund 30 Prozent der nach

allgemeinem Strafrecht verurteilten Personen

wurde eine Freiheitsstrafe verhängt. Der Anteil

an ausgesprochenen Freiheitsstrafen lag bei den

Verurteilungen wegen des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) bei

16,2 Prozent.

Bei 133 der insgesamt 163 zu einer

Freiheitsstrafe Verurteilten wurde die

Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Bei den

Verurteilungen wegen eines tätlichen Angriffs

auf Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB) lag der

Anteil der Freiheitsstrafen bei 38,6 Prozent.

Von den insgesamt 601 Verurteilten mit

Freiheitsstrafe erhielten 497 eine Aussetzung

der Strafvollstreckung zur Bewährung.

Zum Vergleich: Insgesamt lag der Anteil der

Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe an der

Gesamtzahl der Verurteilungen wegen Verstößen

gegen §§ 113, 114 StGB in NRW bei 29,8 Prozent.

Mehr als die Hälfte der Verurteilten bereits

zuvor wegen anderer Delikte verurteilt.

Von den im Jahr 2023 insgesamt 2 832 nach

allgemeinem und Jugendstrafrecht verurteilten

Personen waren 54,2 Prozent (1 535 Personen)

bereits in einem früheren Verfahren verurteilt

worden, wobei diesen Verurteilungen auch andere

Delikte, z. B. Diebstahl, zugrunde liegen

können.

Donnerstag,

6. Februar 2025

Moers trauert um Dr.

Jürgen Schmude

Dr. Jürgen Schmude

Mit Bestürzung hat die

Moerser Stadtgesellschaft den Tod von Dr. Jürgen

Schmude (Foto: pst, Jahr 2015) aufgenommen. Er

ist im Alter von 88 Jahren am Montag, 3.

Februar, verstorben. „Der Familie gilt unsere

herzliche und aufrichtige Anteilnahme“, erklärt

Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Ich habe

Dr. Jürgen Schmude als einen gradlinigen,

bescheidenen und vor allem klugen Menschen

kennengelernt, der seine Meinung stets fundiert

und mit bedachten Worten geäußert hat.“

Von 1969 bis 1994 war Schmude Mitglied des

Bundestages. Als Bundesminister für Bildung und

Wissenschaft war er von 1978 bis 1981 tätig.

Danach wurde er zuerst zum Bundesminister der

Justiz und später zum Bundesminister des Innern

ernannt.

Christliche Haltung

Trotz

seiner verantwortungsvollen und anstrengen

Aufgaben hat sich Schmude auch weiterhin

lokalpolitisch engagiert – besonders im

Kulturbereich. Unter anderem dafür hat er 2019

den Verdienstorden des Landes NRW erhalten.

Bereits 1982 hatte ihm die Stadt Moers den

Ehrenring verliehen. Angefangen hatte die

politische Laufbahn des SPD-Politikers 1964 als

Mitglied des Rates der Stadt Moers und ab 1969

als Kreistagsabgeordneter.

Neben dem

politischen und gesellschaftlichen Engagement

war Schmude die Arbeit in der Kirche sehr

wichtig. Von 1985 bis 2003 war er Präses der

Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD). „Seine christliche Haltung hat er stets

zum Maßstab des eigenen Handelns und seiner

eigenen Entscheidungen gemacht. Das hat mir sehr

imponiert“, so Fleischhauer abschließend.

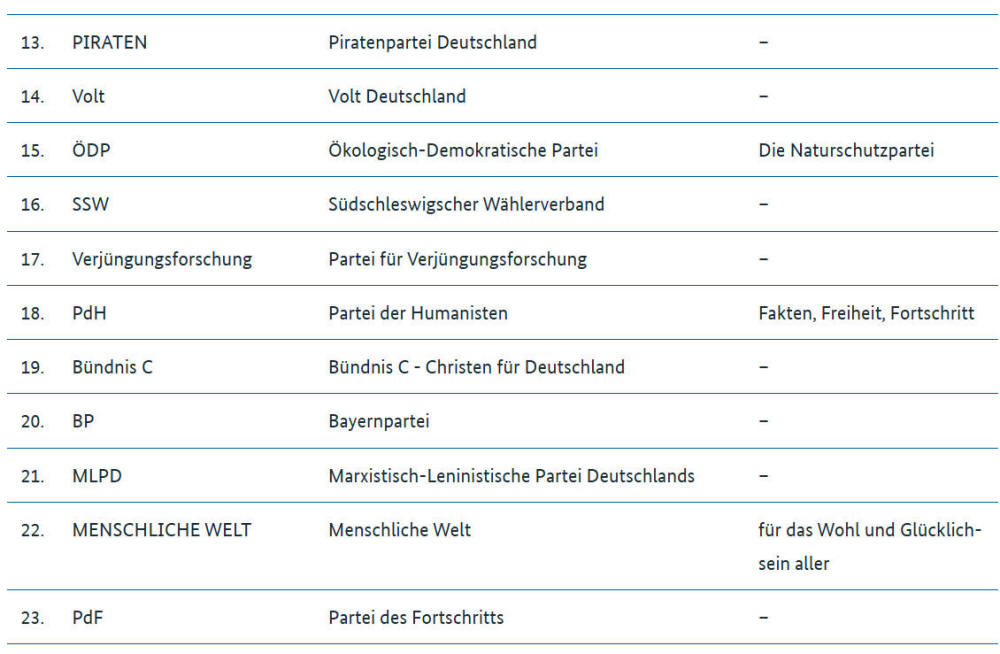

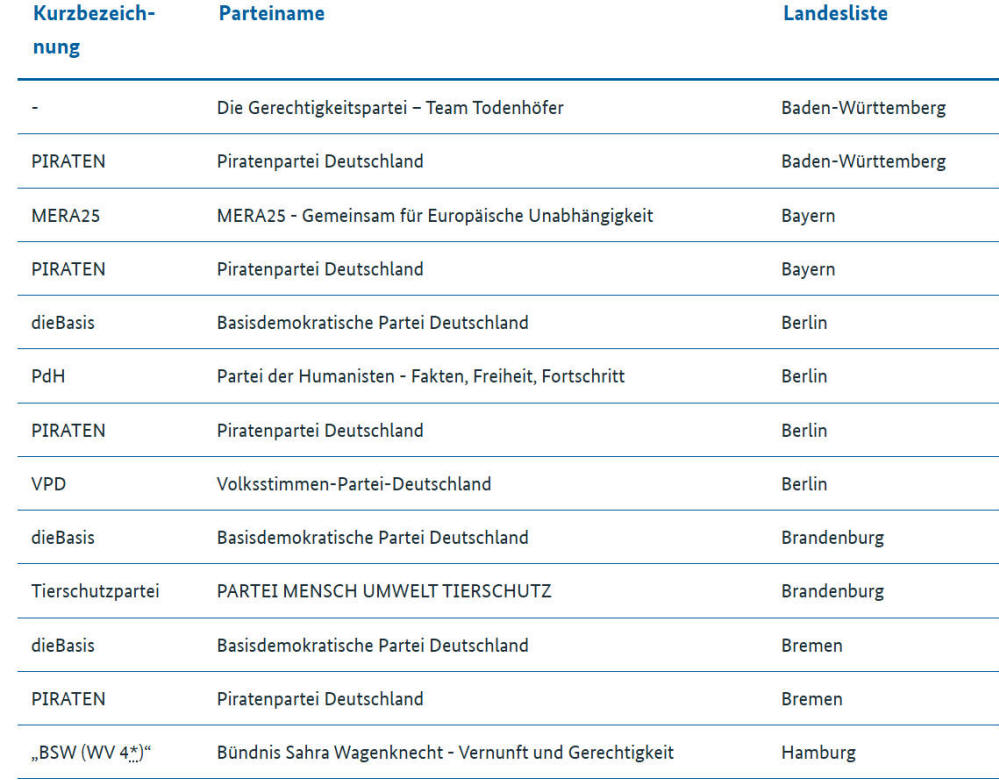

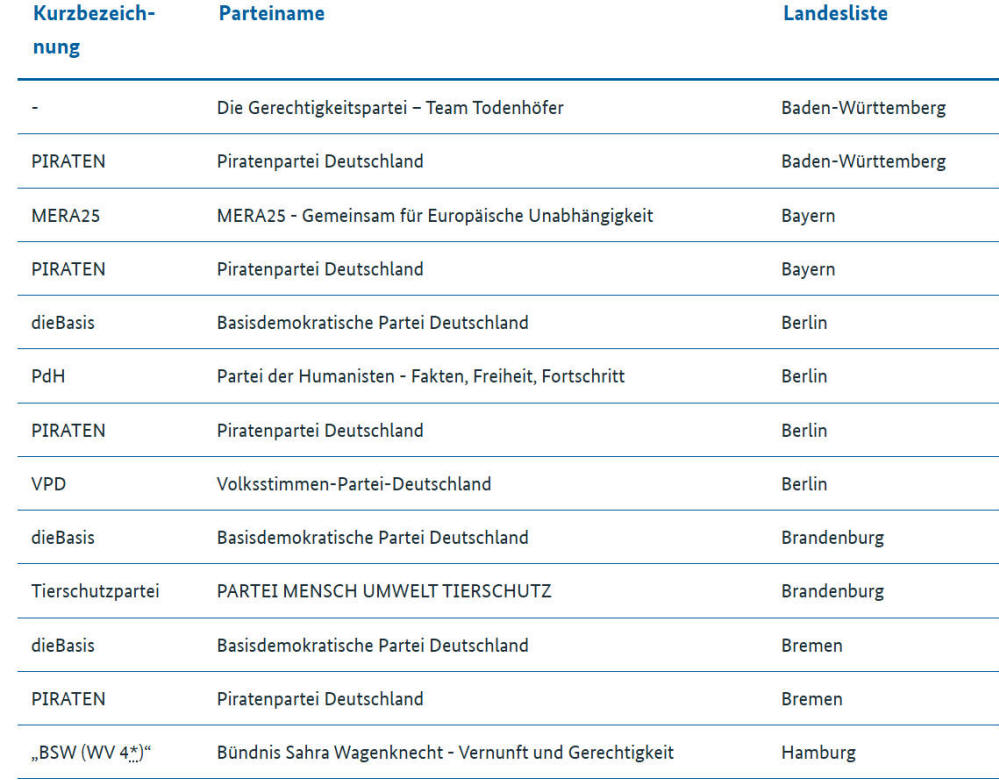

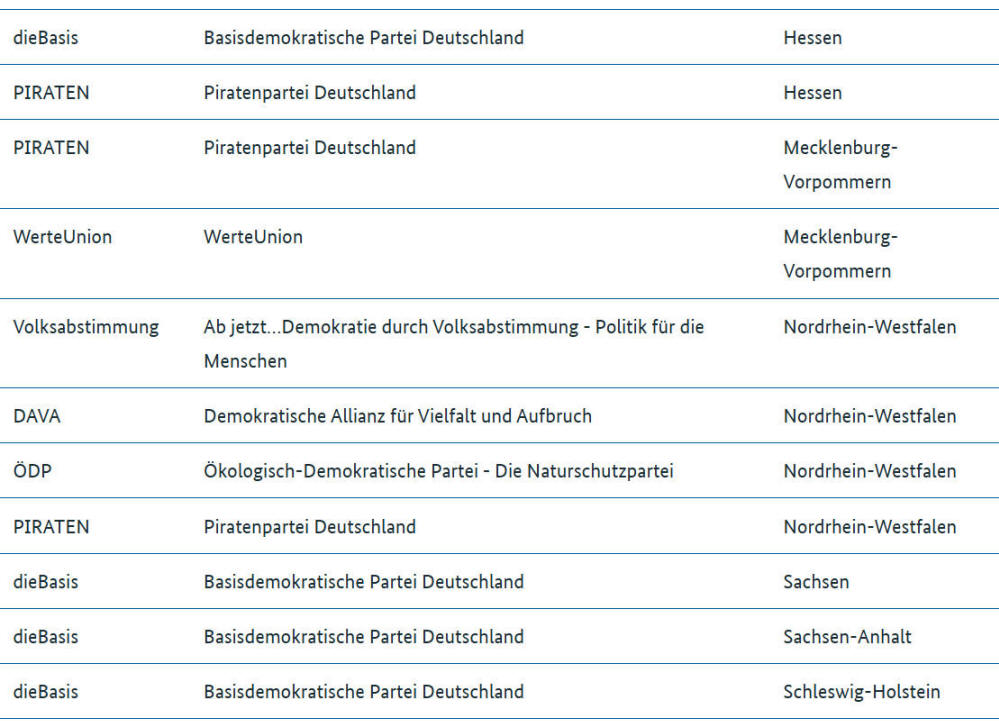

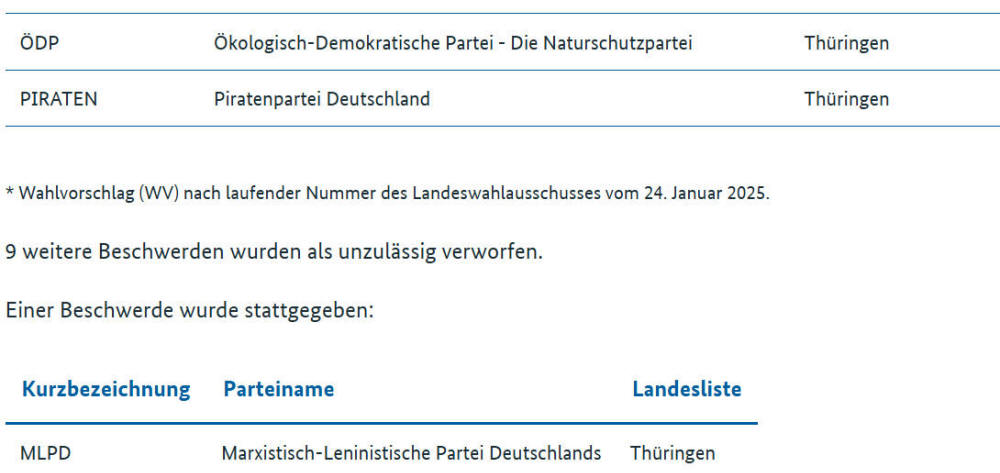

Bundestagswahl 2025:

deutlich weniger Wahlbewerberinnen und

Wahlbewerber als 2021

Zur Bundestagswahl am

23. Februar 2025 treten insgesamt 4.506

Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an. Wie die

Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, finden sich

darunter 1.422 Frauen (32 %). Bei der letzten

Wahl am 26. September 2021 hatten sich 6.211

Kandidatinnen und Kandidaten beworben (2.024

oder 33 % Frauen). Damit treten 2025 knapp 1.700

weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an

als 2021.

Bei der kommenden

Bundestagswahl bewerben sich 806 Personen nur in

einem Wahlkreis sowie 1.841 Kandidatinnen und

Kandidaten ausschließlich auf einer Landesliste.

1.859 Personen kandidieren sowohl in einem

Wahlkreis als auch auf einer Landesliste. Auf

den 229 Landeslisten der 29 Parteien (2021: 338

Landeslisten von 40 Parteien), die in den

Ländern für die Bundestagswahl 2025 zugelassen

wurden, treten insgesamt 3.700 Personen an

(2021: 4.927).

Darunter sind 1.298

oder 35 % Frauen (2021: 1.752 oder 36 %).

Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber der

SPD, der Unionsparteien CDU und CSU sowie der

FDP kandidieren in allen 299 Wahlkreisen. GRÜNE

und Die Linke sind jeweils in 297 Wahlkreisen

zugelassen worden, die AfD in 295 Wahlkreisen.

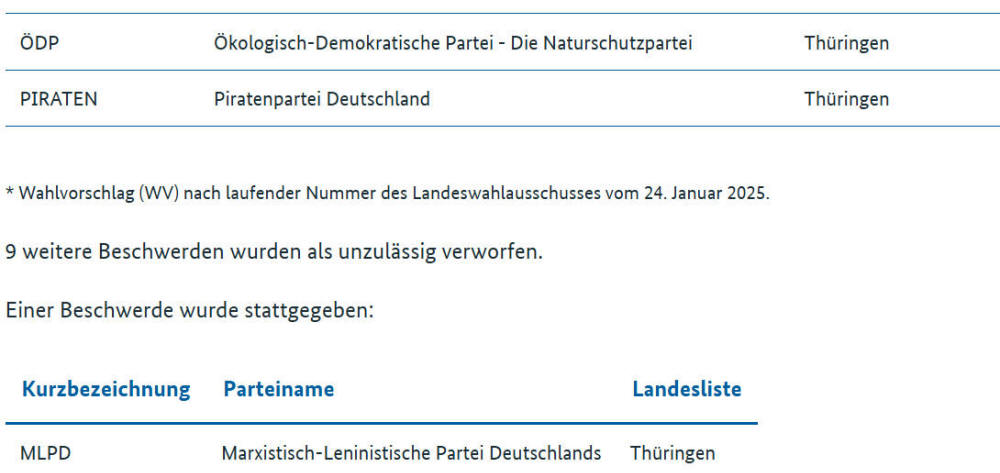

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der